|

|

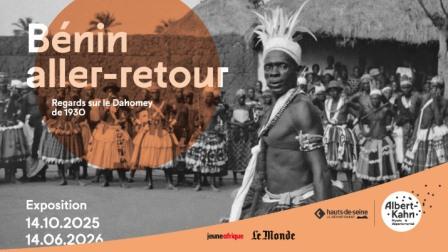

« Bénin aller-retour – Regards sur le

Dahomey de 1930 »

exposition musée Albert Kahn Boulogne

Billancourt

jusqu’au 14 juin 2026 |

|

Une

expo découverte entre transmission et émotions…

Visiter l’exposition « Bénin aller-retour » au musée Albert Kahn tient

plus du voyage à la fois géographique et dans l’espace-temps que de la

pure enquête ethnographique, aussi précise et soignée soit-elle ! Car, il

faut l’avouer, toute la « magie » Albert Kahn – tant celle de la

personnalité de ce philanthrope et visionnaire que fut Albert Kahn que

celle envoûtante du lieux même, opère encore délicieusement en ce XXIe

siècle pourtant blasé d’images et d’effets dits spéciaux…

Le temps d’une exposition, en effet, une ancienne caméra, des photogrammes

et quelques autochromes font à eux seuls revivre un pan entier d’une

société qui dans les années d’avant-guerre connut une transition

culturelle et politique radicale. La fascination exercée par ces films

venant d’être numérisés en haute définition (4K) gagnera même le plus

distrait des visiteurs qui découvrira alors par ces bribes le vivant

témoignage d’une société encore ancrée sur ses croyances traditionnelles

bousculées par celles du nouvel arrivant colonisateur. Si le Dahomey de

l’époque, l’actuel Bénin, eut la « chance » de profiter de l’ouverture

d’esprit du prêtre missionnaire Francis Aupiais, la pellicule put quant à

elle graver pour l’éternité ces cérémonies secrètes, jamais filmées alors.

Ce fut l’occasion de nourrir un certain dialogue entre le regardant et le

regardé, conduisant à de multiples entrecroisements et transferts

culturels analysés, naguère, par le couple d’ethnologues Melville et

Frances Herskovits, quelques années après Aupiais.

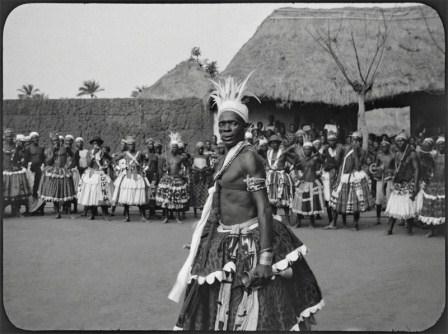

Vodúnon exécutant la danse d’Héviosso, Oumbégamé (près d’Abomey), Dahomey

(Bénin), 1930 (F. Gadmer, photogramme extrait de la bobine « Fétichisme 1,

110153) © Musée Albert-Kahn/CD92

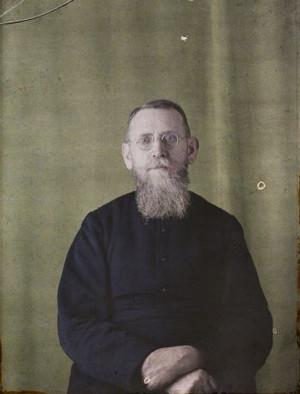

Julien Faure-Conorton et David-Sean Thomas, commissaires de l’exposition,

ont conçu un parcours à la fois ambitieux, et parfaitement réussi,

présentant les différentes facettes de la culture du Dahomey de l’époque,

en n’écartant pas les limites critiques quant à l’action colonisatrice,

sans pour autant se limiter à ce seul aspect. L’évangélisation « éveillée

» du père Aupiais, soucieux d’associer et d’intégrer au christianisme la

puissante religiosité du culte vodun estompera ainsi les visions,

souvent caricaturales, du « méchant » missionnaire blanc… Parallèlement,

cet homme de foi et de culture n’épargna pas sa peine pour donner toute sa

grandeur à cette culture africaine auprès du public français dès son

retour, une campagne qui avait fort à faire avec les nombreux préjugés qui

dominaient dans l’opinion publique.

Le visiteur pourra ainsi déambuler au fil des salles au cœur même de la

société dahoméenne avec ses scènes villageoises, ses nombreuses cérémonies

suggérant le complexe rapport entretenu entre les vivants et les morts,

les hommes et les divinités. Même si quelques tournages furent l’occasion

d’être quelque peu « encadrés » par Aupiais et son collaborateur Frédéric

Gadmer, opérateur technique des Archives de la Planète d’Albert Kahn, la

magie gagne le visiteur qui aura la surprise de constater que ce dialogue

entre le Nord et le Sud se trouve encore aujourd’hui prolongé par de

passionnantes installations et œuvres d’art d’artistes béninois

contemporains ! |

A noter, également, toujours au musée Albert Kahn, une très belle et

émouvante installation de l’artiste 1011 intitulée « Fleurs de guerre »

réunissant des dessins de fleurs dites obsidionales disséminées lors des

guerres et des déplacements de population. Associant le nom d’un soldat

mort lors de la Grande Guerre au dessin d’une de ces plantes, l’artiste a

souhaité ainsi posé un autre regard sur ces témoins souvent silencieux et

chahutés – à l’image de ces jeunes soldats – par le vent de l’Histoire…

Portrait du révérend père Aupiais, Boulogne-sur-Seine, 9 août 1927

(A. Léon, autochrome A51431) © Musée Albert-Kahn/CD92

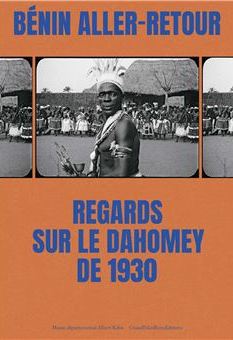

« Bénin aller-retour. Regards sur le Dahomey de 1930 » ; Catalogue

d’exposition sous la direction de Julien Faure-Conorton et David-Sean

Thomas, Editions RMN-Grand Palais / Musée départemental Albert-Kahn, 2025.

Le catalogue de l’exposition « Bénin Aller-retour – Regards sur le Dahomey

de 1930 » complètera idéalement la visite de l’exposition éponyme au musée

Albert Kahn. Sous la direction de Julien Faure-Conorton et David-Sean

Thomas, cette somme publiée aux éditions Grand Palais Rmn offrira une

masse documentaire et une sélection d’articles des plus éclairants pour

comprendre cette Mission, réalisée il y a près d’un siècle, au sud de

l’actuel Bénin. Présentant, en effet, tout d’abord la Mission « Dahomey »

de 1930 à partir des Archives de la Planète réunies par Albert Kahn, le

catalogue rappelle les conditions de mise en œuvre des prises de vue,

entre mise en scène et images prises sur le vif, posant là toute la

question de la place de l’ethnologue et de sa prétendue neutralité.

Au-delà de ces questionnements, cette Mission permit de dresser un

portrait du Dahomay à cette époque et d’en conserver ainsi la mémoire,

qu’il s’agisse de la vie quotidienne, culturelle ou spirituelle. Sans

écarter le contexte colonialiste dans lequel la Mission s’inscrivit, la

documentation accumulée permit de capter de nombreuses cérémonies

disparues depuis. A l’image de l’exposition, le catalogue réunit une

impressionnante documentation, ainsi que des liens QR code permettant

d’avoir accès à un grand nombre de films d’archives captés entre janvier

et mai 1930. Dressant, enfin, un état des lieux de la recherche

contemporaine, l’ouvrage invite le lecteur à un questionnement approfondi

sur le rapport entretenu entre ces archives et nos contemporains.

Une mémoire du Bénin préservée et partagée que cet ouvrage encourage à

redécouvrir. |

|

Delícias Caffe

Musée Albert-Kahn |

|

Le Delícias Caffe, installé au cœur du Musée Albert-Kahn, constitue une

belle porte d’entrée à l’universalisme prôné par le célèbre philanthrope.

Ouverte aux influences du monde, que ces dernières viennent de la

Méditerranée, de l’océan Atlantique ou de ses anciennes colonies, la

cuisine portugaise proposée par le Delícias Caffe invite aux évasions, et

Sameiro, sa directrice, aura à cœur de faire partager à ses hôtes des

plats fait maison et de beaux produits rigoureusement sélectionnés.

Qu’il s’agisse d’une petite pause gourmande au fil de sa visite au musée

Albert Kahn ou d’un déjeuner à part entière, seul ou entre amis, le

Delícias Caffe offre, en effet, de nombreux plats gourmands portugais

telle cette incontournable brandade de bacalhau réalisée dans les règles

de l’art agrémentée d’une habile touche personnelle, et accompagnée de ses

crudités et pain maison. Générosité encore pour ces mets traditionnels

rissois de carne, Tosta Mista ou encore Francesinha. |

Pour chaque recette, Sameiro ne ménage pas sa peine afin de partager sa

passion de la restauration portugaise traditionnelle héritée notamment de

sa grand-mère et d’une expérience de trente ans dans la restauration.

Les desserts de Sameiro réjouiront également les plus gourmands amateurs

de délices sucrées : les incontournables Pastéis de Nata mais aussi de

généreux gâteaux faits maison ouverts aux saveurs du monde, en écho aux

univers d’Albert Kahn...

Le Delícias Caffe propose ainsi, chaque jour et à chaque heure, des mets

toujours réinterprétés habilement, saveurs venues de la mer ou de la terre

qui rappellent avec délices les ruelles de Lisbonne ou les rives du Douro

à Porto, et ce, avec cette prévenance à chaque instant digne de

l’hospitalité portugaise.

A noter qu’au printemps 2026, un nouveau restaurant ouvrira en plus et

au-dessus du Delícias Caffe, une adresse avec terrasse toujours dirigée

par Sameiro et qui proposera une carte résolument ouverte aux cuisines du

monde à l’image de ces lieux enchanteurs que sont les jardins et le musée

d’Albert Kahn… une adresse à suivre, donc ! |

|

|

|

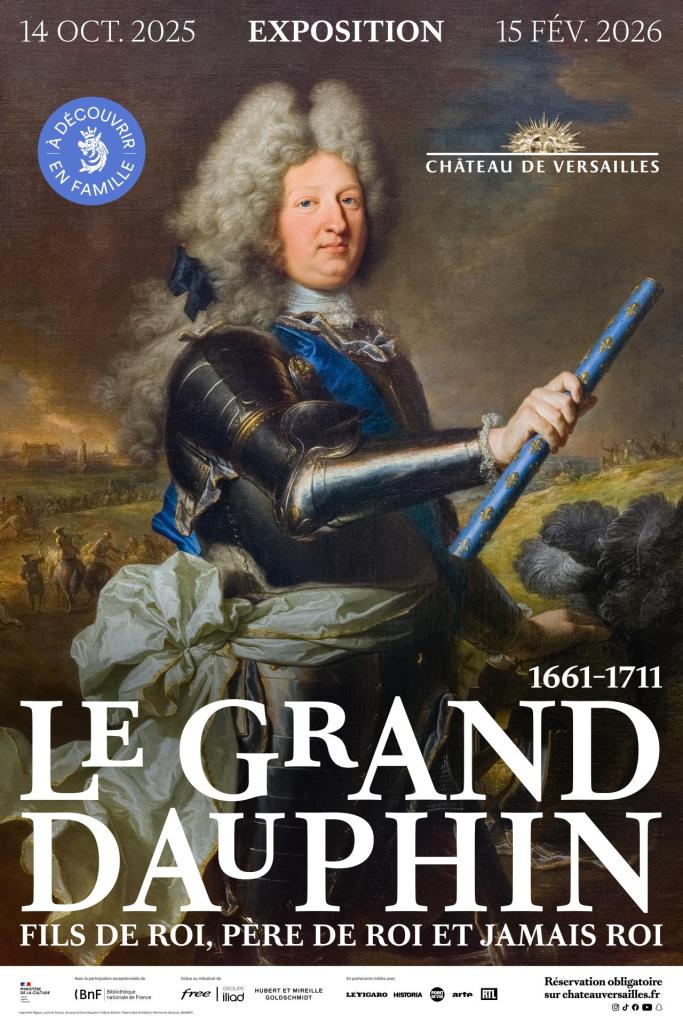

« Le Grand Dauphin (1661-1711)

Fils de roi, père de roi et jamais roi »

Exposition Château de Versailles

jusqu'au 15 février 2026 |

|

C’est à une figure étrangement négligée, et pourtant si proche du pouvoir

absolu du Grand Siècle, à laquelle s’attache une riche exposition au

château de Versailles : celui que l’on nommait le Grand Dauphin ou

Monseigneur, fils de Louis XIV et qui aurait dû régner à sa mort.

Reprenant la sentence lapidaire et quelque peu irrespectueuse de

Saint-Simon - « Fils de roi, père de roi, et jamais roi », le commissaire

de l’exposition Lionel Arsac a retenu cette formule sans concession, mais

historique pour diviser le parcours de l’exposition en trois sections

selon une scénographie particulièrement inspirée de Philippe Pumain.

Evitant les chronologies et autres généalogies quelque peu absconses,

l’exposition retrace ainsi le destin de Louis de France, un homme que tout

devait conduire au pouvoir dès son plus jeune âge avec une éducation digne

d’un Dauphin et présentée dans le détail avec, notamment, des précepteurs

prestigieux tels que notamment le grand Bossuet…Mais le destin en décida

autrement. |

A défaut d’être roi, le Grand Dauphin connaîtra cependant au moins le

plaisir de voir l’un de ses trois fils, le duc d’Anjou, devenir roi

d’Espagne en 1700, sous le nom de Philippe V, avant de décéder à l’âge de

49 ans en 1711, quatre ans avant son père Louis XIV… Les deux frères du

Duc d’Anjou, et fils du Grand Dauphin, étant morts en 1715 à la mort de

Louis XIX, ce sera donc, ainsi, l’un de ses arrière-petits-fils qui

deviendra à la mort du Roi Soleil, à cinq ans, Louis de France avant de

devenir en 1710, Louis XV dit aussi « Le bien aimé ».

Pierre Mignard

La famille du Grand Dauphin, Louis de France (1661-1711)

Ce fut dans les arts et les divertissements que se réfugiera le Grand

Dauphin, et là réside certainement l’attrait de cette belle exposition :

Chasse, musique, théâtre… Le visiteur pourra également rêver devant le

faste de ses collections avec la présentation notamment de quelques

chefs-d’œuvre de pierres dures et autres gemmes d’exception (superbe

aiguière en héliotrope), des tableaux remarquables dont un Raphael ou

encore un Poussin (La nourriture de Bacchus) qui raviront le regard. Tous

les arts sont convoqués et le goût de Louis de France dit aussi « Le Grand

Dauphin » s’imposera tout au long du parcours de cette riche et belle

exposition. |

|

|

|

«

Rosso et Primatice : Renaissance à Fontainebleau »

Exposition Beaux-Arts de Paris

jusqu’au dimanche 1er février 2026 |

|

L’exposition, actuellement présentée au musée des Beaux-Arts de Paris,

nous propose de découvrir les coulisses ayant présidées à la décoration du

château de Fontainebleau sous le règne de François 1er. Deux grands

artistes italiens, Rosso Fiorentino et Francesco Primaticcio - dit Le

Primatice, furent conviés par le monarque amoureux des arts afin de

réaliser les décors peints et sculptés de Fontainebleau. Mais, ces deux

incontournables artistes ne furent cependant pas seuls pour cette mission,

et d’autres artistes d’importance leur furent également associés. C’est

donc à Rosso et Primatice, mais aussi à leur entourage de prestige auquel

s’est attaché la présente exposition, ainsi que le relève le dicteur des

Beaux-Arts de Paris Eric de Chassey : « L’exposition met justement en

valeur les deux artistes majeurs qui ont été conviés en France par

François Ier – le Florentin Rosso et le Bolonais Primatice – mais se

distingue des expositions consacrées à leurs dessins ou au chantier de

Fontainebleau par la part faite aux graveurs qui leur furent associés sur

le lieu et ne furent pas seulement des interprètes habiles des

compositions de ces deux maîtres mais aussi des inventeurs de formes et

des expérimentateurs de la technique nouvelle de l’eau-forte, qu’ils

renouvelèrent en profondeur ».

Francesco Primaticcio "L’Automne sous la figure de Bacchus"

Plume, encre brune, lavis brun et rehauts de blanc sur papier brun, 22,2 x

12,8 cm

©

Beaux-Arts de Paris

A partir d’une cinquantaine de dessins et estampes, le parcours de

l’exposition conçu par les deux commissaires Hélène Gasnault et Giulia

Longo permet de retracer la genèse de cet immense chantier qui fut alors

l’occasion d’introduire la maniera italienne par le truchement des deux

artistes invités et dont Rosso Fiorentino fut l’un des grands

ambassadeurs. |

Qu’il s’agisse des œuvres préparatoires à la décoration de la Galerie

d’Ulysse et de l’appartement des Bains du château, aujourd’hui disparus,

mais aussi de la Salle de Bal, de la Galerie François 1er ou encore de la

Porte Dorée, un impressionnant « laboratoire iconographique » se mit alors

à l’époque en place, « Laboratoire iconographique » dont le visiteur de

l’exposition aura un heureux et inspirant aperçu par les dessins et

estampes présentés. Les thèmes choisis – alternant entre Histoire Sainte

et mythologie – les styles et formes retenus, conduisent à imprimer une

inspiration italienne à la décoration du château qui sera le point de

départ de la diffusion artistique de la Renaissance tardive dans tout le

royaume. Le parcours soulignant la force et la maîtrise des créations des

deux grands artistes Fiorentino Rosso et le Primatice, met également en

avant des artistes plus méconnus et influencés par les deux grands maîtres

italiens : Léon Davent, Antonio Fantuzzi, Jean Mignon, Juste de Juste,

entre autres.

Rosso Fiorentino "Pandore libérant les fléaux de sa boîte"

Plume, encre brune et lavis brun,

tracé préparatoire à la pointe de plomb sur papier, 24,2 x 39,3 cm

©

Beaux-Arts de Paris

Le visiteur s’émerveillera ainsi de la délicatesse de cette Etude de

draperies et de pieds de Primaticcio, de la virtuosité de cette feuille

signée Nicolo dell’Abate évoquant Le Parnasse, ou encore de cette

Eau-forte de Léon Davent réinterprétant, probablement à sa manière, le

thème biblique de Rebecca donnant à boire à Eliezer au livre de la Genèse.

Carnet d’études n°60, 200 ×

225 mm , 192 pages, Beaux-Arts de Paris Editions, 2025.

Afin de compléter idéalement cette visite dans l’intimité toujours

inspirante du Cabinet d’arts graphiques du musée des Beaux-Arts de Paris,

le visiteur se reportera avec profit au catalogue très complet avec des

textes d’Hélène Gasnault et Giulia Longo, co-commissaires de l’exposition,

mais aussi les contributions de Luisa Capodieci, professeure d’Histoire de

l’art moderne et membre du Conseil scientifique du château de

Fontainebleau, et de Dominique Cordellier, conservateur général du

patrimoine honoraire. Un catalogue au format carré, toujours aussi soigné,

et qui fête à l’occasion de cette exposition « Rosso et Primatice :

Renaissance à Fontainebleau » son 60e numéro ! |

|

|

|

Gerhard Richter

Exposition Fondation Louis Vuitton

jusqu'au 2 mars 2026

|

|

La Fondations Louis Vuitton propose une rétrospective d’envergure

consacrée au peintre Gerhard Richter en réunissant pas moins de 275 œuvres

de l’artiste réparties en un parcours chronologique sur trois niveaux,

comme il se doit, en ce lieu de la capitale devenu incontournable. Les 34

salles du bâtiment conçu par l’architecte Frank Gehry composent en effet

un écrin de choix pour évoquer l’ampleur de la création du peintre

allemand né à Dresde en 1932 et qui s’échappa de la RDA avant de

s’installer à Cologne où il vit et travaille encore aujourd’hui. Si

l’œuvre de Richter n’est plus à présenter tant elle a été consacrée par

les plus grandes institutions, c’est cependant la première fois que son

riche parcours est évoqué en France, allant de 1962 – à nos jours. Richter

est l’un des rares artistes à dater très précisément ses toiles, sa

première œuvre intitulée Tisch (table) remonte à 1962, celle-ci reniant

tout ce qu’il avait fait auparavant, selon ses souhaits. Aujourd’hui, âgé

de 93 ans, l’artiste continue toujours non pas à peindre, mais à dessiner,

ce dernier ayant décidé d’arrêter de peindre en 2017.

© Lexnews

La première impression qui dominera le visiteur tout au long de cet

admirable parcours est que Gerhard Richter est un artiste à part entière

qui ne cesse de questionner son art, non seulement avant de le créer, mais

surtout au cours de son processus de création. En établissant,

progressivement, des immixtions de plus en plus fréquentes d’abstraction

dans son travail figuratif, ce processus se complexifiera pour gagner de

nouvelles dimensions échappant au premier regard, mais s’imposant à force

d’observation. Richter par le truchement de ses œuvres instaure un rapport

quasi hypnotique. Celui qui se revendique être « un faiseur d’images »,

quels que soient les nombreux médiums utilisés, n’a cessé de questionner

la surface de la toile, la matière picturale, les effets successifs du

pinceau et du racloir. L’image surgit alors subrepticement, parfois à

l’insu de l’artiste, pour s’imposer en une composition quasi extatique

convoquant le hasard, mais un hasard bien compris.

© Lexnews

Tel est le cas notamment de ses peintures Cage en hommage au grand

compositeur avec lequel cette partie de son œuvre nourrit des liens

manifestes. Ce rapport à l’œuvre, se réalisant essentiellement au sein de

son atelier, n’est pas sans quelques rapprochements avec la ferveur qui

étreignit Michel-Ange avec la Sixtine au point de se fondre avec elle.

Questionnant inlassablement toutes les formes qui pouvaient exprimer son

art, c’est sans nul doute ses abstractions qui imposent le respect, la

métamorphose provoquée par le cycle des Titien en étant la meilleure

preuve. Du modèle initial (la plupart du temps une photographie) à sa

décomposition naît une expression nouvelle, n’excluant pas pour autant les

réminiscences, Richter n’étant pas pour autant un adepte de la tabula

rasa.

Aussi le visiteur pourra au fil des salles s’imprégner de ces images,

parfois perceptibles, d’autres fois suggérées, façonnant un rapport à

l’œuvre éminemment subjectif que sa longue contemplation nourrit. Richter

ne cherche pas à imposer son travail, mais lance autant d’invitations à le

contempler, ce qui n’est pas le moindre de ses mérites. |

Catalogue « Gerhard Richter » de Nicolas et Dieter Schwarz, 400 ill.,

416 p., Editions Mazenod, 2025.

Pour accompagner la rétrospective consacrée à Gerhard Richter à la

Fondation Vuitton, il fallait assurément un catalogue d’envergure, ce

qu’ont décidé les éditions Mazenod en confiant sa réalisation à deux des

meilleurs spécialistes du peintre allemand en la personne de Nicholas

Serota et Dieter Schwartz, tous deux historiens de l’art. Ainsi que le

rappellent les auteurs de ce somptueux catalogue, parvenant à saisir la

richesse et la beauté du travail de l’artiste, l’œuvre de Richter explore

les potentialités de la peinture, questionnant inlassablement sujets et

médiums.

Évoquant la part personnelle vécue de l’artiste et son environnement,

l’ouvrage élargit ces influences pour mettre en évidence l’atemporalité du

travail de Richter, une image du monde dépassant les contingences et les

frontières. Le lecteur aura grand intérêt à découvrir l’essai introductif

« Regarder en arrière, regarder en avant » des deux auteurs permettant de

mieux comprendre la genèse et l’originalité du parcours du peintre qui

reçut une formation des plus classiques, ce qui ressort de la perfection

de son trait dans ses œuvres figuratives.

Pour la période 1962-1970, André Rottmann évoque, quant à lui, le réalisme

restitutif de Richter, un artiste délaissant le modèle selon la nature,

pour lui préférer la photographie. Le flou s’invite dans ces tableaux

conçus selon des règles héritées du classicisme, des traits et hachures

introduisent des ruptures annonciatrices de l’abstraction future avant de

parvenir à la période 1971-1975 évoquée par Michael Lüthy avec les œuvres

conceptuelles de Gerhard Richter, notamment celles du cycle Titien, et de

manière plus éclatante avec les Grau.

De 1976 jusqu’à 1986, les peintures abstraites brisent les frontières

entre le sujet et l’aboutissement final de l’œuvre, notamment par l’usage

essentiel chez Richter du racloir. A partir de cette période, le peintre

n’aura de cesse de questionner ses sources d’inspiration : les années

sombres (1987-1995) comme les frontières du hasard (1996-2010) qui

donneront naissance à l’apothéose du travail de l’artiste notamment avec

Birkenau, un aboutissement lourd de sens pour celui qui n’a jamais cessé

de questionner les images du monde.

|

|

|

|

Berthe

Weill. Galeriste d’avant-garde

Musée de l'Orangerie

jusqu'au 26 janvier 2026 |

|

Si la notion d’ « avant-garde » paraîtra évidente aux visiteurs qui

découvriront cette belle exposition consacrée à Berthe Weill au musée de

l’Orangerie ; une femme, pourtant, bien méconnue au regard de sa

clairvoyance, elle qui ouvrit dès 1901 une galerie réunissant les futurs

maîtres incontestés de l’art du XXe s. Ce chemin ne se fit cependant pas

sans encombre, surtout pour une femme, de surcroît, de confession juive en

ce début de siècle anti-dreyfusard… Mais, il en fallait plus pour

décourager celle qui confessait « Ma résolution est inébranlable ; on

verra bien ! ».

Le 25, rue Victor-Massé dans le quartier de Pigalle deviendra ainsi le

point de ralliement de nombreux artistes, cette communauté du bas de

Montmartre vivant la plupart du temps dans un dénuement complet. Malgré

cette adversité, Berthe Weill saura développer des trésors d’inventivité

afin d’apporter une aide réelle à ces artistes et faire vivre sa propre

galerie.

Maurice de Vlaminck (1876-1958)

Le Restaurant de la Machine à Bougival, 1905

Huile sur toile 60,0 x 81,5 cm

Paris, musée d’Orsay, Donation Max et Rosy Kaganovitch, 1973

© Musée d’Orsay, dist. GrandPalaisRmn / Patrice Schmidt

© Adagp, Paris, 2025

La vente de livres, la présentation de gravures et d’illustrateurs

contribueront ainsi à apporter non seulement une aide financière, mais

également à établir sa réputation. Viendront alors les temps de

l’inspiration, ceux conduisant Berthe Weill à reconnaître les talents d’un

jeune peintre espagnol tout juste arrivé de Barcelone, un certain Pablo

Picasso…. |

Alors même que les tableaux de sa période bleue n’intéressaient guère

personne, Berthe Weill lui achète ses premières œuvres dont le fameux « Le

Moulin de la Galette ». Nombreux seront les artistes également repérés par

la galeriste décidément inspirée : Matisse, Maurice de Vlaminck, André

Derain, Albert Marquet, Raoul Dufy… dont certaines de leurs œuvres sont

exposées dans le parcours comme pour mieux rappeler la perspicacité de

cette femme atypique.

Raoul Dufy (1877-1953)

30 ans ou la Vie en rose, 1931

don Mathilde Amos, 1955

© CC0 Paris Musées / Musée d’Art Moderne de Paris

Fauvisme et cubisme attirent Berthe Weill alors même que la plupart de ces

artistes étaient décriés par la critique assassine. Toujours le combat

animera Berthe Weill, même lorsqu’à la fin des années 30, l’antisémitisme

récurrent gagnera la capitale et rendra les temps difficiles pour une

femme juive qui plus est marchande d’art.

Émilie Charmy (1878-1974) Autoportrait, 1906-1907

Huile sur toile 81 × 65 cm Collection particulière

Photo: © Studio Gibert. courtesy Galerie Bernard Bouche

© Adagp, Paris, 2025

Malgré cette adversité, Berthe Weill poursuivra son combat et exposera

encore nombre d’artistes à cette époque méconnus : Otto Freundlich, Alfred

Réth, et bien d’autres encore profitant de la générosité de cette femme

qui, si elle survivra aux temps de guerre, disparaîtra dans le plus grand

dénuement en 1951 après avoir fait briller certaines étoiles de l’art qui

lui doivent une partie de leur éclat.

|

|

|

|

Exposition « Rêveries de pierres – Poésie

et minéraux de Roger Caillois »

L’Ecole des Arts Joailliers, Paris 9e

jusqu'au 29 mars 2026 |

|

Au 16 bis boulevard Montmartre à Paris, une

exposition éblouissante attend le visiteur curieux de découvrir une

sélection des minéraux et autres pierres ayant appartenus à l’académicien

Roger Caillois, esprit à la fois curieux et émerveillé des rapports entre

nature et art. C’est sa voix qui retentira dès la première salle rotonde

plongée dans une douce pénombre propice aux premiers scintillements réunis

en droite lignée des esthètes de la Renaissance et du romantisme allemand

ayant anticipé cette passion des pierres. Roger Caillois est un érudit

collectionneur ainsi que le présente l’exposition conçue avec un rare sens

de l’esthétique et de la rigueur scientifique par le professeur François

Farges. Nous voici ainsi plongés en effet entre art et sciences, un espace

qui sut saisir Roger Caillois dès ses premiers contacts avec le monde

minéral avec lequel il ne cessera dès lors d’entretenir un rapport fait de

passions et d’attractions complexes que rappelle le parcours admirablement

scénographié.

Ce dernier parvient à ressusciter cette fascination

en réunissant près de deux cents spécimens sur les mille que comptait la

collection Roger Caillois acquise depuis 2017 par le Museum national

d’histoire naturelle de Paris. A chaque vitrine, des pages reproduisant

des textes de l’écrivain-essayiste, auteur notamment de « Pierres » et de

« L’Ecriture des pierres ». Grâce ce parcours développant progressivement

les rapports complexes et intimes de Roger Caillois avec l’univers

minéral, l’exposition retrace ces mémoires de pierres, évoque ces

sculptures secrètes ou encore ces démons de l’analogie et autres images

crépusculaires qui ne cessèrent de hanter l’écrivain.

Signes, réminiscences, analogies et même

transcendance tissent ainsi un réseau complexe particulièrement éclairé

par les minéraux réunis dans les différentes vitrines en autant de témoins

silencieux résonnant avec les textes voisins de Roger Caillois. Le point

d’orgue sera au terme de cette éblouissante visite constituée par l’ultime

recueil « Pierres anagogiques » de Roger Caillois que son décès brutal

empêcha de finaliser et qui vient de paraître aux éditions Gallimard.

|

« Roger Caillois Pierres anagogiques » ; Édition

critique et photographies de François Farges, professeur au Muséum

national d’histoire naturelle, Editions Gallimard / L'École des Arts

Joailliers, 2025.

Le goût absolu de Roger Caillois pour les pierres

n’est plus à rappeler, l’académicien leur ayant consacré, en plus d’une

collection exceptionnelle, des ouvrages passés depuis longtemps au statut

de « classiques ». Mais, au-delà de ces premières remarques, curieusement,

aucune étude poussée n’avait été jusqu’alors menée sur le rapport

entretenu par Caillois entre le processus de pensée et celui d’écriture,

source d’une prose scintillante à l’image des reflets de ses cristaux

chéris. C’est à cette tâche que s’est attelé François Farges, professeur

au Muséum d’histoire naturelle de Paris, avec un somptueux ouvrage publié

par les éditions Gallimard explorant les liens ténus reliant ces pierres «

anagogiques » à l’auteur et au lecteur.

C’est à partir des archives du fonds Caillois que

François Farges a eu, en effet, la surprise de découvrir un ensemble de

textes à la fois distincts, mais présentant néanmoins une logique qui se

dégageait progressivement laissant entrevoir la possibilité d’un ouvrage à

venir, ainsi que le détaillent de manière passionnante les annexes de ce

beau livre. Malgré les lacunes et autres difficultés rencontrées en route,

un manuscrit intitulé « Pierres anagogiques », jamais achevé, a ainsi pu

être par l’intuition fructueuse et la persévérance de François Farges

reconstitué pour donner naissance à cette passionnante édition critique.

Par le truchement de photographies somptueuses de la collection de

l’écrivain, c’est toute l’alchimie secrète qui se dévoile entre la

fascination de Roger Caillois pour ces minéraux et l’inspiration qui put

en découler pour une prose singulière. Au fil des pages, le lecteur

retrouvera en effet cette fascination quasi hypnotique de Caillois pour la

nature initiant des formes sources de mystères pour l’observateur qui

saura les percevoir. Entre onirisme et méditation poétique, la pensée de

l’écrivain se saisit de l’univers minéral comme métaphore du réel. C’est

l’aboutissement de cette passion qui se trouve en quelque sorte recueillie

avec une réussite certaine dans cet ouvrage. |

|

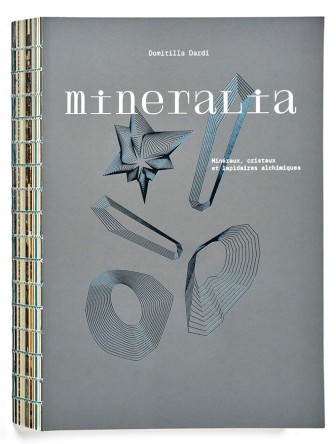

« Mineralia » de Domitilla Dardi, 208 p. Editions In Fine, 2025.

Cet ouvrage, entre beau livre et savante digression

sur le monde minéral, débute par le rappel d’une antique évocation sous la

plume de Paul Valéry et d’un dialogue platonicien entre Socrate et Phèdre.

La découverte sur la plage d’un débris à la forme indécise devient le

sujet d’une réflexion sur l’origine des formes et des objets, leur auteur

et leur finalité… Cette subtile accroche se trouve en effet être le

parfait écho du sujet de ce passionnant ouvrage entre science, esthétique

et mystère, une thématique chère notamment à l’académicien Roger Caillois

qui lui a consacrée de sublimes pages (lire notre dossier).

Avec Mineralia, l’historienne de l’architecture Domitilla Dardi poursuit,

après Herbaria, son enquête et plonge le lecteur dans l’univers fascinant

du minéral, un monde a priori inerte à la différence du monde végétal et

animal, et cependant, o combien animé au regard des multiples projections

dont il a fait l’objet depuis les débuts de l’humanité. Par la

transversalité du regard porté par l’auteur, les minéraux, cristaux et

autres lapidaires alchimiques sont non seulement objet de cet ouvrage mais

deviennent également sujet à part entière par le truchement des multiples

thèmes et réalisations auxquels ils ont donné lieu au fil de l’Histoire.

Il est difficile de trouver une discipline qui échappe à leur

scintillement, une attractivité quasi constitutive du vivant si l’on

considère ces fameuses poussières d’étoiles dont nous sommes issus. Après

avoir questionné les taxonomies minérales, l’auteur nous plonge ainsi dans

l’univers médiéval des lapidaires, celui notamment de Matthew Paris au

XIIIe s., mais également celui d’Alphonse X et bien d’autres sources

littéraires entre science et alchimie, théologie et art. Les usages

symboliques des pierres ont pris une place d’importance dans la culture

des temps anciens au point, notamment grâce à l’alchimie, d’atteindre la

connaissance absolue, mais également au risque d’en perdre la raison…

Ces pages parfois oniriques, d’autres fois pragmatiques (description

scientifique au XVIIIe s. des Champs Phlégréens par Pietro Fabris),

invitent constamment à la poésie grâce à leur esthétique soignée et à leur

remarquable iconographie.

Au terme de ce riche parcours, le lecteur ne pourra que mesurer combien

les pierres recèlent de mystères que ce livre contribue à dévoiler, et

révèlent une vitalité qu’on leur croyait, à tort, dénuée.

|

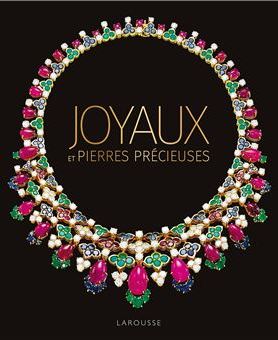

« Joyaux et pierres précieuses » ; Introduction

Judith Miller, 26, 5 x 30,8 cm, 360 pp. Editions Larousse, 2025.

Les éditions Larousse livrent avec cet ouvrage «

Joyaux et pierres précieuses » une superbe évocation du monde fascinant

des joyaux hérités de la nature et façonnés par l’homme au fil de

l’Histoire. Judith Miller qui signe l’introduction rappelle combien les

pierres précieuses ont exercé une fascination dès les premiers temps de

l’humanité. Quel que soit les lieux et les cultures, très tôt en effet

l’homme a su porter un regard à la fois artistique et mercantile sur ces

pierres métamorphosées lors de leur transformation.

L’ouvrage abondamment illustré par de somptueuses photos rappelle, en

premier lieu, la nature et l’origine d’un minéral à l’état pur avant de

s’intéresser aux pierres gemmes, fines et précieuses comme le rubis, le

saphir, l’azurite et bien d’autres pierres plus ou moins recherchées selon

les lieux et les temps. Une section est également réservée aux gemmes

organiques que sont les perles, nacre, le jais ou encore l’ambre.

L’ouvrage se conclut sur les gemmes rocheuses et autres roches telle que

l’obsidienne, le grès, le granite.

Enfin, au terme de cet éclatant voyage, le lecteur pourra encore prolonger

sa découverte du monde minéral en s’émerveillant sur ce très pratique et

esthétique guide des couleurs pour chaque pierres précieuses et minérales.

|

|

|

|

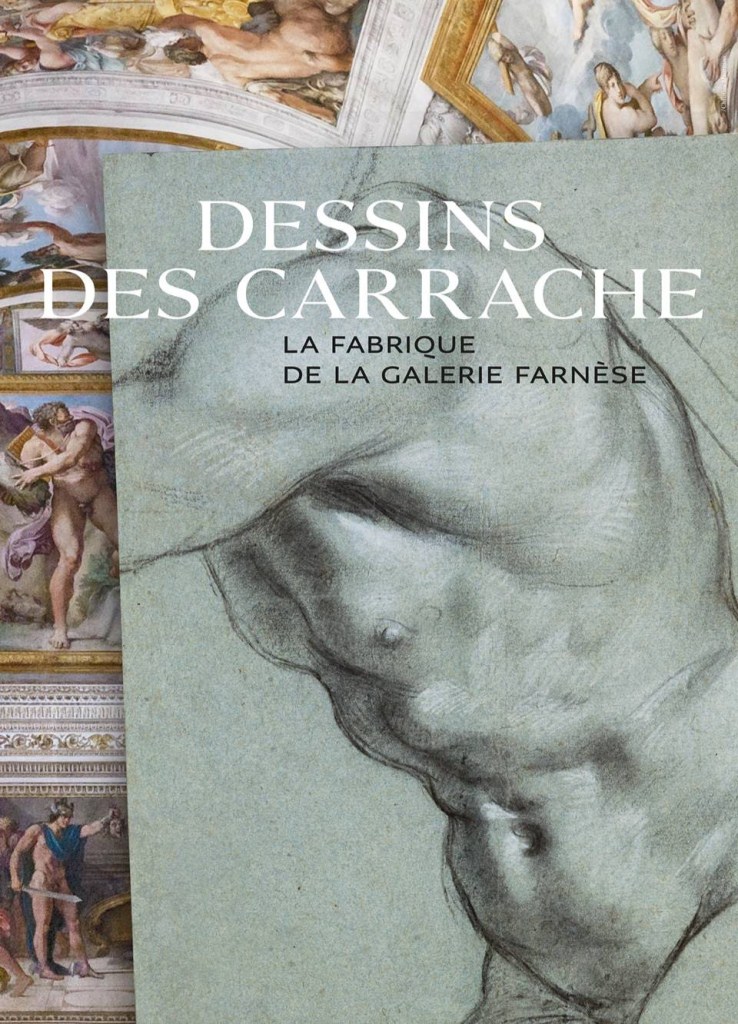

«

Dessins des Carrache – La fabrique de la Galerie Farnèse »

Exposition jusqu’au 2 février 2026

Musée du Louvre Mezzanine Napoléon |

|

Celles et ceux qui ont eu le privilège de pouvoir découvrir la Galerie

Farnèse au cœur du palais éponyme se souviennent de la splendeur

magistrale qui saisit le visiteur en contemplant cette voûte composée par

les Carrache au XVIIe siècle. C’est à cette lente fabrique d’un chef

d’œuvre que nous convie la remarquable exposition du musée du Louvre «

Dessins des Carrache – La fabrique de la Galerie Farnèse » jusqu’au 2

février 2026 à la Mezzanine Napoléon.

©Lexnews

Le commissaire de l’exposition et conservateur Victor Hundsbuckler signe

en effet pour celle-ci un parcours éblouissant qui permet de mieux

appréhender les étapes successives conduisant à cette œuvre souvent

comparée, à juste titre, à la chapelle Sixtine du siècle précédent.

Éclatant la célèbre Galerie du palais Farnèse en autant de pièces de

puzzles composés par les dessins préparatoires, le visiteur aura

l’exceptionnelle opportunité – ces dessins étant rarement exposés - de

prendre conscience de la lente élaboration de cette fresque répondant à un

strict programme de composition ne laissant rien au hasard. Qu’il s’agisse

d’esquisses rapides jetées à la volée ou de dessins soigneusement

élaborés, préludes à la grande œuvre, l’esprit de la Galerie Farnèse se

façonne peu à peu au fil du parcours avant d’aboutir au grand carton de

plusieurs mètres de côté, à l’échelle de la fresque. |

Pour cette exposition, le musée du Louvre a le privilège de détenir la

première collection au monde de ces dessins, un héritage provenant des

anciennes collections royales françaises, sans oublier 25 œuvres prêtées

par les collections royales britanniques.

©Lexnews

L’un des attraits de cette exposition est le contraste entre la

magnificence de l’œuvre finale restituée au plafond grâce à une

scénographie immersive convaincante et la dimension humaine des Carrache,

Annibal, le principal protagoniste, mais également son frère Agostino.

Fait touchant, l’art du jeune artiste atteindra avec cette œuvre son acmé.

Après son achèvement, Annibal sombrera en effet dans une profonde

prostration certainement due à l’extrême fatigue suivant cette réalisation

et ne réalisera plus de peintures avant de mourir à l’âge de 48 ans.

©Musée du Louvre

Cette apothéose puise aux sources de la mythologie à partir des «

Métamorphoses » d’Ovide et des amours des dieux. Organisé à partir du

point de tension entre amour profane et amour sacré, chaque élément du

cycle de la fresque développe ainsi tout un langage allégorique soumis à

la sagacité des visiteurs de l’époque, jeu de piste intellectuel apprécié

au XVIIe siècle et dont l’exposition nous restitue quelques bribes, de la

plus belle des manières !

A noter le très précieux catalogue de l’exposition permettant

d’anticiper ou d’approfondir sa visite, notamment quant à la mise en scène

de la Galerie et les explications détaillées du programme iconographique

retenu par les Carrache. « Dessins des Carrache – La fabrique de la

Galerie Farnèse » de Victor Hundsbuckler, Louvre/Liénart Éditions, 2025. |

|

|

|

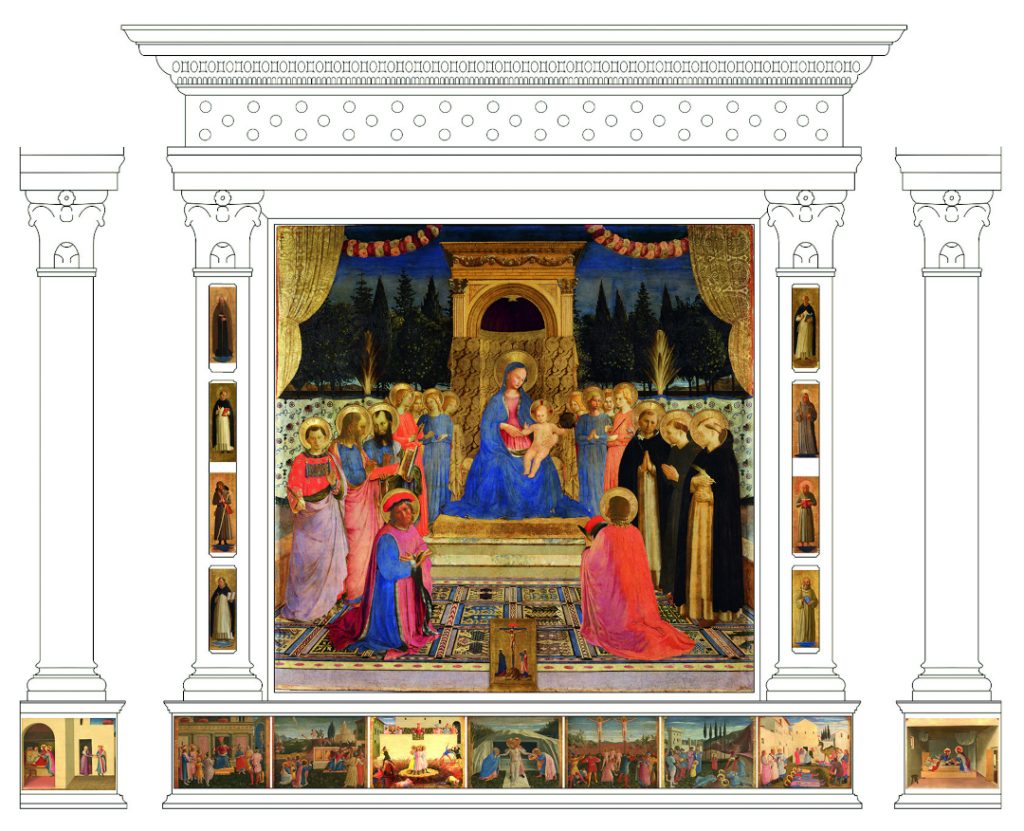

« Fra Angelico »-

Exposition Palazzo Strozzi - Museo di

San Marco, Florence

jusqu’au 25 janvier 2026

|

|

Voici une exposition incontournable pour les amateurs de peintures du

Gothique tardif et de la Renaissance florentine. L’exposition « Fra

Angelico », de son vrai nom Guido di Piero (1395 circa – 1455), rassemble

à Florence, en effet, plus de 140 œuvres de, et autour du, célèbre artiste

du Quattrocento, l’un des plus illustres maîtres de l’art italien. Les

commissaires de l’exposition ont réussi ce pari de réunir des œuvres

rarement exposées ensemble, notamment des retables souvent dispersés aux

quatre coins du monde et de nouveau réunis grâce au projet scientifique

des spécialistes Carl Brandon Strehlke, Angelo Tartuferi et Stefano Casciu.

L’évènement se déroule sur deux espaces prestigieux et emblématiques de

Florence : le Palazzo Strozzi et le Museo di San Marco, dernier lieu où

l’artiste vécut et où ce dernier réalisa certaines de ses plus grandes

œuvres. La scénographie remarquable retenue pour cette exposition met en

valeur des œuvres éblouissantes sur fond d’or où les matières précieuses,

tel le lapis-lazuli, révèlent et subliment la lumière. Fra Angelico,

incomparable notamment dans son art à représenter les anges, se trouve au

croisement du Gothique international et de la Renaissance en introduisant

certaines novations, notamment quant à la perspective. |

L’art du Beato Angelico s’inscrit bien entendu dans le cadre de l’art

sacré, ses œuvres évoquant non seulement des thématiques bibliques, mais

encourageant, à part entière, la méditation.

La Pala di San Marco di Beato Angelico et sa reconstitution

Le visiteur pourra ainsi découvrir, et apprécier, la technique du maître,

notamment sa manière de penser les rapports entre personnages et espace

dans l’esprit de la jeune Renaissance. Suggérant des dialogues entre le «

Peintre des anges » et d’autres artistes majeurs tels Lorenzo Monaco,

Masaccio, Filippo Lippi, mais aussi avec des sculpteurs incontournables

tels Lorenzo Ghiberti, Michelozzo ou encore Luca della Robbia. Une

exposition attendue depuis la dernière rétrospective à Florence remontant

à 1955 et qui fera date, à n’en pas douter.

A noter le remarquable catalogue (en italien) paru à cette occasion : «

Beato Angelico » a cura di Carl Brandon Strehlke con Stefano Casciu,

Angelo Tartuferi, Marsilio Arte, 2025. |

|

|

|

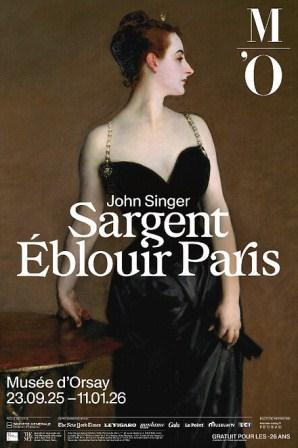

John Singer

Sargent - Éblouir Paris

Musée d'Orsay

jusqu'au 11.01.26

|

|

Si le peintre John Singer Sargent (1856-1925) avait fait le choix

artistique d’éblouir Paris, la capitale ne lui avait pas pour autant rendu

la pareille, oubliant celui qui avait quelque peu bouleversé les cadres

figés de la IIIe République… C’est afin de réparer cet oubli du temps que

le musée d’Orsay lui consacre aujourd’hui cette première grande

rétrospective, une manière pour le public d’apprécier un artiste par

ailleurs largement célébré en Angleterre comme aux États-unis. Aussi, en

retenant pour cette exposition plus de 90 œuvres revenant pour la plupart

d’entre elles sur le territoire qui les vit naître, le parcours ne

manquera pas d’éblouir celles et ceux qui n’auraient à l’esprit que son

contemporain italien, le fougueux Giovanni Boldini.

La Vicomtesse de Poilloüe de Saint-Périer 1883

huile sur toile sans cadre H. 159 ; L. 121 cm

Donation sous réserve d'usufruit M. Marie Louis René de Poilloüe, comte de

Saint-Périer

et

Mme la comtesse, née Suzanne Raymonde François, 1929

© droits réservés

|

Tous deux apprécièrent, il est vrai, la Belle Époque et ces femmes

élégantes ne demandant qu’à être immortalisées sur la toile. Sargent, pour

sa part, n’est pas dépourvu d’audace si l’on songe à certains de ses

portraits qui transgressèrent les codes de cette fin de siècle balbutiant

entre une aristocratie affaiblie et une bourgeoise de plus en plus

prospère. Maîtrisant rapidement les codes de cette société, John Singer

Sargent n’hésitera pas effectivement à choquer en représentant

l’américaine Virginie Gautreau en « femme fatale », preuve s’il en était

que cette société encore prude tolérait les écarts de morale à la

condition qu’ils demeurent cachés.

Mais l’exposition a fait choix de dévoiler également d’autres facettes que

ce chef-d’œuvre inexorablement associé à l’artiste en présentant ses

peintures « de voyages » privilégiant le réalisme et le naturalisme,

notamment ses « instantanés » pris sur le vif à Venise. Et, bien entendu,

en présentant nombre de ses portraits puisque c’est, avant tout, en tant

que portraitiste que l’artiste s’imposera, peu de temps après être arrivé

dans la capitale française.

John Singer Sargent, "La

Carmencita" (vers 1890)

229 x 140 cm - Musée d’Orsay

© Musée d'Orsay /

Laëtitia Striffling-Marcu

Entre 1877 et 1884, Sargent s’affirme, en effet, en tant que portraitiste

de talent dont la virtuosité n’occulte pas pour autant, bien au contraire,

le caractère de chacun de ses sujets. Dans cet art toujours difficile

entre flatterie et fidélité, Sargent parvient à garder une juste mesure,

ces miroirs renvoyés reflétant souvent plus encore le portrait de la

société de son époque que celle de ses modèles. Qu’il s’agisse de ces

belles insouciantes ou de ces besogneuses femmes du peuple, Sargent

excelle dans l’art de rendre chaque sujet unique en son genre, une époque

qui retrouve ainsi vie en ce XXIe siècle à Orsay. |

|

|

|

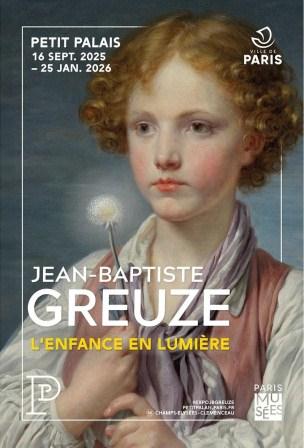

Exposition Jean-Baptiste Greuze

Petit Palais

jusqu’au 25 janvier 2025

|

|

Il est des peintres de nos jours méconnus et pourtant célèbres en leur

temps. Le peintre français du XVIIIe siècle Jean-Baptiste Greuze compte

parmi eux et l’actuelle exposition que lui consacre le Petit Palais vient

réparer cet injuste oubli. Les commissaires de cette rétrospective, Annick

Lemoine, Yuriko Jackall et Mickaël Szanto, ont retenu le thème de

l’enfance, si important chez l’artiste, en une scénographie inspirée et

évocatrice de l’univers du Siècle des Lumières.

Jean-Baptiste Greuze, Un enfant qui s’est endormi sur son livre, dit Le

Petit paresseux, 1755.

Huile sur toile, 65 × 54,5 cm. Montpellier, musée Fabre.

(© Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole / Photo Frédéric

Jaulmes)

C’est en effet au cœur de l’intimité de ce siècle marqué par tant de

philosophes essentiels tels Rousseau, Diderot ou encore Montesquieu que

s’inscrit le travail de Jean-Baptiste Greuze (1725-1805) qui connut le

succès avec les deux derniers monarques Louis XV et Louis XVI avant de

sombrer dans la déchéance et l’oubli. L’homme sut saisir l’esprit de son

temps, reléguant le faste à l’arrière-plan pour mieux privilégier

l’intimité des caractères de ses sujets.La dimension psychologique inspire

manifestement son pinceau, qui délaisse la pompe au profit d’un trait

indiscutablement virtuose, mettant en avant l’éclairage et la sensibilité

des âmes saisies sur la toile. |

L’enfance a sa prédilection car elle se joue des masques et affiche,

souvent, une insouciance encore préservée, ainsi qu’il ressort assurément

des portraits de ses deux filles, Anne-Geneviève et Louise Gabrielle. Plus

proches de la sensibilité de nos instantanés numériques que des portraits

officiels, Greuze explore la matière humaine non seulement dans ses formes

mais aussi dans sa profondeur.

Jean-Baptiste

Greuze, Tête de jeune fille, vers 1773. Sanguine, 31 × 25,5 cm.

Londres, Collection particulière. (© Collection particulière)

Sourcil légèrement relevé pour souligner la perplexité, yeux captivés par

une autre source de curiosité que le peintre, un certain naturalisme se

dégage de l’art de Jean-Baptiste Greuze. Cette approche le conduira

notamment à des représentations plus graves comme celle de la perte de

l’innocence avec « La Cruche cassée »…

Jean-Baptiste Greuze, Jeune Fille à la colombe, vers 1780. Huile sur bois,

64,4 × 53,3 cm.

Douai, musée de la Chartreuse.

(© Musée de la Chartreuse, Douai, France / Photo Daniel Lefevre)

Le parcours habilement dressé par cette exposition permettra au visiteur

d’observer et d’apprécier ses différentes facettes, toujours renouvelées

en fonction du sujet qui s’impose à l’artiste. Avec Greuze, nous entrons

au cœur de l’intimité d’un siècle, celui d’avant la Révolution, une page

d’histoire de l’art à redécouvrir au plus vite au Petit Palais ! |

|

|

|

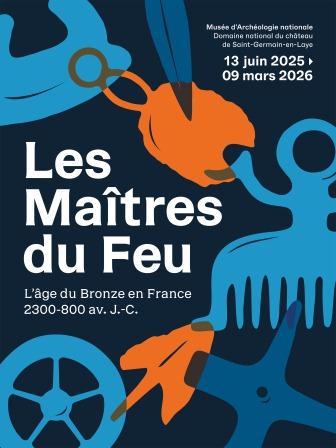

« Les Maîtres du Feu - L’âge du Bronze en

France 2300 – 800 av. J.-C.»

Exposition jusqu’au 9 mars 2026

Musée d’Archéologie nationale de Saint

Germain en Laye.

|

|

Voici présentée au Musée d’Archéologie nationale de Saint Germain en Laye

jusqu’au 9 mars 2026, une exposition didactique sur l’âge du Bronze en

France. Grâce à un parcours éclairant et détaillé, le MAN propose en effet

à ses visiteurs une synthèse particulièrement pédagogique à partir des

dernières recherches archéologiques. En collaboration avec l’Inrap et l’Aprab,

le célèbre musée dirigé par Rose-Marie Mousseaux fait ainsi la

démonstration de l’importance capitale du développement de la métallurgie

du bronze dans l’ensemble de l’Europe occidentale sur une période allant

de 2300 à 800 avant J.-C.

Le bronze, ce nouvel alliage constitué de cuivre et d’étain, allait en

effet venir révolutionner non seulement les utilisations agraires et

militaires, mais avoir également des répercussions déterminantes sur les

échanges commerciaux et les moyens de communication par voie terrestreou

maritimes, entre des régions souvent très éloignées les unes des autres,

ainsi que l’atteste une carte détaillée dans le parcours de l’exposition. |

Ces échanges faciliteront eux-mêmes des brassages culturels qui seront

manifestes sur différents artefacts, témoignant ainsi de l’expansion sans

précédent de cet âge initié par ces artisans du feu dont le métier est

présenté dans le détail.

L’exposition rappelle quelles furent les innovations essentielles de cette

période préludant le monde moderne : rasoir, outils, pince à épiler,

fibule, torque, décorations d’orfèvrerie, soudure, etc.

La représentation du monde et de ses espaces se trouve également

transformée par ces bouleversements, qu’il s’agisse de la cosmogonie et de

la mythologie, sans oublier l’organisation sociale. Ces magiciens du feu

des 3e et 2e millénaires avant J.-C. jettent des ponts qu’aucune société

n’était jusqu’alors parvenue à faire à cette échelle, une étape

déterminante dans l’histoire de l’humanité que cette exposition vient

souligner et éclairer de la plus passionnante manière !

Catalogue « Les Maîtres du feu - - L’âge du Bronze en France 2300 – 800

av. J.-C » Editions Faton, 2025. |

|

|

|

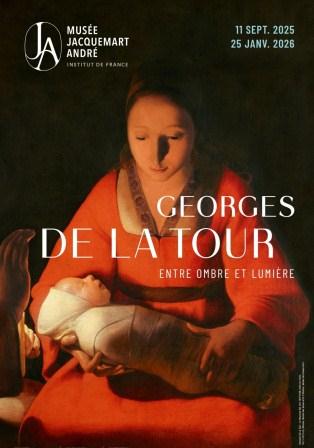

« GEORGES DE LA TOUR – Entre ombre et

lumière »

Du 11 septembre 2025 au 25 janvier 2026

Musée Jacquemart-André, Paris |

|

À l’évocation de Georges de La Tour (1593-1652), ce sont immédiatement des

visions d’une clarté mystérieuse, d’une obscurité habitée par la lumière,

qui surgissent à l’esprit. Maître inégalé du clair-obscur, le peintre

lorrain a su en effet donner à ses toiles une atmosphère d’intimité et de

silence qui en fait toute la singularité. Le musée Jacquemart-André invite

aujourd’hui à plonger dans cet univers fascinant à travers une exposition

d’une rare intensité.

©Lexnews

Si on pourrait croire, trop vite, que Georges de La Tour ne fut qu’un

disciple du Caravage, prolongeant la révolution du clair-obscur inaugurée

par le génie lombard, l’exposition conçue par Gail Feigenbaum et Pierre

Curie démontre au contraire combien l’artiste a su développer un langage

personnel, loin d’une simple imitation. Plus qu’une rétrospective – la

première depuis un quart de siècle, cette exposition offre aux visiteurs

une belle mise en perspective de son œuvre, grâce à des prêts

exceptionnels de musées internationaux ; vingt-trois toiles du maître sont

ainsi rassemblées, soit plus de la moitié des œuvres du peintre

aujourd’hui connues.

Dès les premières salles, l’évidence s’impose : chez Georges de La Tour,

le sacré et le profane se confondent pour donner naissance à un art de la

contemplation. Scènes de genre ou figures de saints, toutes ses toiles

semblent traversées par une lumière intérieure. "Le Nouveau-Né", prêté par

le musée de Rennes, en donne un exemple bouleversant : ni tout à fait une

Nativité, ni simple scène domestique, mais une méditation silencieuse où

chaque regard tend vers une clarté invisible, presque surnaturelle.

|

La spiritualité irrigue également ses représentations de saint Jérôme

pénitent, ici réunies dans deux versions différentes, et où se déploie une

palette subtile entre dépouillement mystique et intériorité fervente.

©Lexnews

Les visiteurs pourront aussi contempler les Larmes de saint Pierre

provenant du musée de Cleveland ; un vieil homme accablé, figé dans la

conscience de sa faiblesse, qui semble inviter chacun à partager ses

doutes et son abandon…

Si Georges de La Tour a été largement célébré de son vivant – Louis XIII

lui-même aurait exigé de garder dans sa chambre le Saint Sébastien offert

par le peintre –, l’artiste sombra ensuite, étrangement, dans un oubli

prolongé, avant sa redécouverte au XXe siècle.

©Lexnews

L’exposition du musée Jacquemart-André nous rappelle toute la puissance

tranquille de ce maître français du XVIIe siècle, dont le style se nourrit

d’un naturalisme dépouillé, sublimé par la lumière. Ses célèbres

compositions à la bougie – de la Madeleine pénitente ou encore le

Reniement de saint Pierre – comptent parmi les sommets de la peinture

française du XVIIe s. Mais son pinceau sut aussi saisir la réalité la plus

humble qu’il s’agisse de la troublante Femme à la puce ou du saisissant

Vielleur au chien, des toiles révélant la même acuité à capturer la vérité

humaine, entre quotidien et éternité.

Avec cette rétrospective, le musée Jacquemart-André offre bien plus qu’une

exposition : une méditation visuelle où l’ombre et la lumière se

répondent, révélant l’intensité secrète d’un artiste intemporel.

« GEORGES DE LA TOUR Entre ombre et lumière

» catalogue d’exposition Cultures Espaces / Hazan Editions, 2025. |

|

|

|

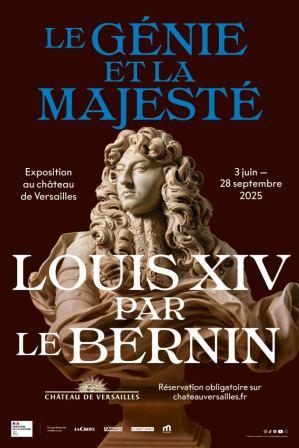

« Le Génie et la

Majesté – Louis XIV par Le Bernin »

exposition Château de Versailles

jusqu’au 28 septembre 2025

|

|

Lorsque le plus virtuose des ambassadeurs de l’art italien en la personne

du Bernin rencontra l’incarnation même de la souveraineté absolue, ces

instants uniques de génie et de majesté furent cristallisés dans le

marbre, sujet de la présente exposition au château de Versailles. Louis

XIV fut immortalisé en effet dans le marbre par le grand sculpteur Gian

Lorenzo Bernini, dit Le Bernin (1598-1680); cette œuvre admirée de tous

est devenue depuis ce XVIIe siècle un chef-d’œuvre incontournable dont la

présence dans le salon de Diane du royal château a su s’imposer, bien que

les millions de visiteurs qui s’y pressent finissent souvent par

l’ignorer.

©

Christophe Fouin

Un injuste oubli que l’exposition entend justement réparer grâce à cette

présentation écrin qui replace l’importance de ce buste quant à la

rencontre de deux mondes : le génie du baroque et le solaire représentant

de l’absolutisme royal. A l’occasion des travaux du salon de Diane,

l’évènement entend faire redécouvrir ainsi ce chef-d’œuvre du Bernin né

d’une rencontre unique entre le monarque phare de l’Europe du XVIIe siècle

et le génial sculpteur égalant la virtuosité de Michel-Ange dans ses

œuvres les plus célèbres (Apollon et Daphné, Le Baldaquin de Saint-Pierre,

L’Extase de Sainte Thérèse sans oublier la Colonnade de Saint-Pierre). |

Les mémoires de ces quelques mois où l’artiste vint en France saisir l’âme

et la physionomie du plus grand personnage du royaume ont également

immortalisé des instants uniques durant lesquels ces deux esprits nourris

des arts dialoguèrent et saisirent l’importance de cette commande.

©

EPV / Thomas Garnier

Manifestement ému, Le Bernin pourtant habitué à répondre aux plus

prestigieuses commandes, notamment celles d’Urbain VIII et d’Alexandre VII,

a bien eu conscience que, plus que de servir la grandeur d’un puissant, il

inscrivait son œuvre dans l’Histoire de l’art et de l’Histoire.

Le buste du Bernin ainsi exposé pour la première fois à hauteur d’homme

depuis sa présentation par l’artiste à Louis XIV est replacé dans son

contexte, éclairé par des peintures et autres sculptures soulignant

l’esprit unique inspirant le ciseau du Bernin lorsqu’il sculpta ce marbre

royal. Une exposition éclairante et intimiste à découvrir avant que le

buste ne retrouve son prestigieux écrin habituel…

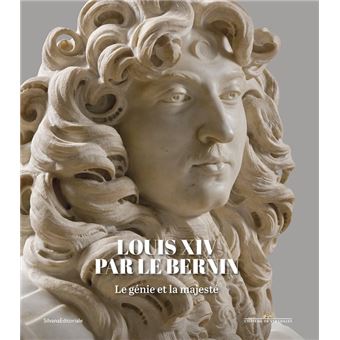

Catalogue "Louis XIV par Le Bernin Le génie et la majesté" sous la

direction de Lionel Arsac, 24 x 28 cm, 128 pages, Coédition Château de

Versailles - Silvana, Editoriale, 2025. |

|

|

|

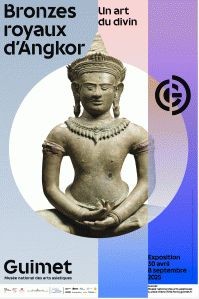

« Bronzes royaux

d’Angkor, un art du divin »

Exposition Musée Guimet

Paris, jusqu’au 8 septembre 2025

|

|

C’est à un évènement auquel nous convie cet été le

musée Guimet (jusqu’au 8 septembre). Le célèbre musée des arts asiatiques

présente en effet, le temps d’une exposition, les plus beaux trésors des

bronzes royaux d’Angkor, dont certains - notamment l’exceptionnel Grand

Vishnou couché du Mebon occidental d’Angkor - sont venus tout spécialement

du Cambodge à cette occasion, ce que confirme la présidente du musée

Yannick Lintz : « L’organisation de l’exceptionnelle exposition Bronzes

royaux d’Angkor, un art du divin s’inscrit dans l’histoire profonde des

relations de coopération et d’amitié qu’entretient le musée Guimet avec le

ministère de la Culture et des Beaux-Arts du Cambodge, le Musée national

du Cambodge et l’ensemble des institutions patrimoniales de ce pays ».

Cette confiance et cette collaboration ont ainsi conduit et permis des

prêts inédits d’œuvres inestimables associées au fond déjà plus que

complet du musée parisien.

Ce sont des années de recherche et de restaurations qui ont préludé cette

exposition évènement qui ne doit pas pour autant intimider le visiteur,

tant le parcours didactique cherche à le familiariser avec les nombreuses

divinités de l’hindouisme et du bouddhisme au cœur de la culture

cambodgienne.

©

Musée national du Cambodge, Phnom Penh / photo Thierry Ollivier pour le

musée Guimet

Personnage féminin agenouillé, support de miroir (?), art khmer, époque

angkorienne, première moitié du 12e siècle, Prasat Bayon, Angkor Thom,

province de Siem Reap, Cambodge, bronze

Ces chefs-d’œuvre de bronze sont, pour la plupart d’entre eux, d’autant

plus précieux que rares, les pillages et les refontes pour remploi ayant

eu raison des autres trésors disparus à jamais. L’exposition parvient

ainsi non seulement à faire entrer le visiteur au cœur même du long

processus de la métallurgie des bronzes d’Angkor, mais également à lui

faire percevoir la complexité de cet art inextricablement lié à la culture

et aux croyances de cette civilisation khmère.

Servie par une scénographie intimiste privilégiant l’éclat de ces œuvres

aux formes délicates, l’exposition rappelle les prémices de cet art

angkorien dès l’époque protohistorique qui s’étirera sur une période de

six siècles (9e-14e/15e s.). Au fil des salles, nous découvrirons ainsi un

véritable panthéon d’alliage de cuivre et d’étain aux reflets

incomparables. L’influence de l’Inde dès les premiers siècles de notre ère

sera déterminante tant sur le plan religieux qu’artistique ainsi que

l’attestent ces statues présentées de l’époque préangkorienne. Rapidement,

cet art prendra son autonomie pour devenir une pratique à part entière au

service des rois du Cambodge ancien, avant d’atteindre son apothéose à

l’âge d’or au cours du 11e siècle. |

Parallèlement aux œuvres de pierre honorant les dieux du bouddhisme et de

l’hindouisme, les œuvres métalliques demeuraient au cœur des processus

rituels où elles avaient une place de choix lors du culte rendu. Le

visiteur se familiarisera ainsi avec les plus belles représentations de

Vishnou et de Shiva, méditera sur les multiples représentations de Bouddha

aux poses intimant sagesse et éveil à son observateur…

Buste de Vishnou Anantashayin Cambodge, province de Siem Reap, district de

Puok, Angkor, Mebon occidentalÉpoque angkorienne,seconde moitié du 11e

siècle

Bronze, dorure au mercure, argent, plomb,cinabre Phnom Penh, Musée

nationaldu Cambodge, versement Conservation d’Angkor, 1950,Ga.5387

Point d’orgue de ce riche parcours, le rez-de-chaussée du musée, qui par

ailleurs abrite une collection permanente de référence de l’art khmer,

accueille le temps de cette exposition le trésor le plus inestimable : Le

Vishnou du Mébon occidental restauré et présenté pour la première fois de

la manière la plus complète avec ses fragments réassociés au buste, une

merveille à découvrir et à ne pas manquer au musée Guimet !

« BRONZES ROYAUX D’ANGKOR Un art du divin

», Catalogue d’exposition, collectif, Reliure Cartonnée contrecollée, ill.

274, 22 x 28,5 cm, 304 p., In Fine Editions, 2025.

Pour accompagner l’exposition actuellement au Musée

Guimet de Paris, exposition aussi essentielle quant à la thématique des

bronzes khmers d’Angkor, il fallait un catalogue d’envergure, ce qu’ont

réalisé avec brio les éditions In Fine et les auteurs de cette remarquable

publication. Se focalisant sur une problématique souvent négligée, parce

que longtemps ignorée, cette publication fait, en effet, la démonstration

de la place importante tenue par les bronzes et autres objets de culte

fondus en métaux précieux dans la civilisation de l’Empire khmer. Nous

avons tous à l’esprit les monumentales constructions enchâssées, et

menacées, par la végétation luxuriante de la forêt cambodgienne, mais qui

connaît véritablement la place et l’importance tenues par cet art du divin

que sont les bronzes royaux d’Angkor en dehors de quelques spécialistes ?

Cette publication fait la brillante démonstration, parallèlement à

l’exposition en la complétant idéalement, que le bronze est à l’origine au

Cambodge du développement d’un art de la statuaire à part entière

influencé essentiellement par l’hindouisme et le bouddhisme prédominants.

L’ouvrage s’attache ainsi à montrer comment cette activité s’est

rapidement spécialisée en tant que technique sacrée limitée à une petite

élite d’artisans dans les ateliers royaux. La publication souligne

également combien nos connaissances sur ce sujet resté longtemps

confidentiel ont fait l’objet d’avancées spectaculaires avec les fouilles

récentes rappelées en ces pages abondamment illustrées à travers 200

œuvres remarquables.

Le point d’orgue est bien entendu constitué par l’impressionnant Vishnou

couché du Mebon occidental, trésor national du Cambodge et plus grand

bronze jamais retrouvé à Angkor. Qu’il s’agisse des prémices de l’âge du

bronze à l’époque préangkorienne jusqu’à la description détaillée de la

fonderie royale d’Angkor, techniques et arts se conjuguent au service du

pouvoir afin d’en souligner la magnificence telle qu’il ressort de ces

somptueux chefs-d’œuvre de la statuaire de bronze dans l’art khmer.

|

|

|

|

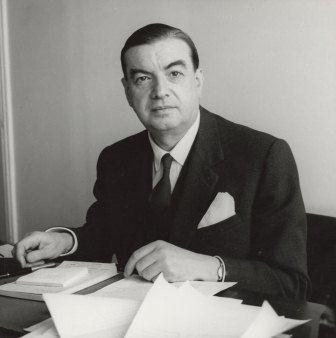

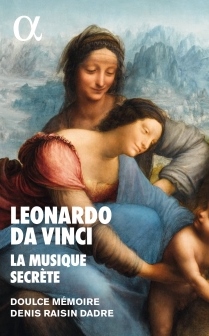

Interview Denis

Raisin Dadre

Paris, le 30/05/19. |

|

|

|

|

Lexnews

a eu le plaisir de rencontrer Denis Raisin Dadre à l'occasion de la sortie

de son splendide livre-disque consacré à Léonard de Vinci et la musique.

Fondateur de l'ensemble Doulce Mémoire et grand spécialiste de la musique

Renaissance qu'il honore par ses concerts et enregistrements

internationalement renommés, Denis Raisin Dadre nous a livré ses

confidences sur ce grand maître de la renaissance qui était également un musicien

talentueux !

uelle

a été votre première rencontre avec Léonard de Vinci et quel souvenir

avez-vous gardé de ses œuvres ? uelle

a été votre première rencontre avec Léonard de Vinci et quel souvenir

avez-vous gardé de ses œuvres ?

Denis Raisin Dadre : "Curieusement, ce n’est pas la Joconde

qui a retenu en premier mon attention ! Mon caractère me portait plutôt

vers des choses moins connues. C’est à Florence que date cette première

rencontre, à une époque où je me rendais très souvent en Italie. C’est son

Annonciation qui, la première, m’a frappé. Je découvrais alors un

Vinci encore très marqué par la peinture flamande de son époque ainsi que

par l’atelier du Verrocchio où il a travaillé dès son plus jeune âge. Si

je connaissais déjà ce style de peinture, surtout celui de ses

contemporains de la fin du XVe siècle avec ce côté extraordinairement

minutieux des arrière-plans, cette première rencontre demeure pour moi

associée aux Offices de Florence, et cette Annonciation m’est

apparue mystérieuse, comme un grand nombre de ses œuvres d’ailleurs".

Quels sont les motifs qui vous

ont poussé à réaliser ce livre-disque sur Léonard alors même que vous

avouez qu’il ne nous reste aucun témoignage direct des musiques qu’il

pouvait jouer en tant que musicien talentueux ?

Denis Raisin Dadre : "Nous n’avons en effet pas de musique de

Léonard lui-même si ce n’est un petit canon, mais c’est également le cas

de tous les autres musiciens de lira da braccio de cette fin du XVe

siècle, car il s’agissait d’un instrument sur lequel on improvisait. Cette

lacune n’est donc pas liée à Léonard, mais à son instrument, cette lyre

sur laquelle les musiciens n’ont pas laissé de traces écrites. Ce qui est

intéressant et surtout frappant chez Vinci, c’est que beaucoup de ses

contemporains parlent de lui et de cette musique qu’il jouait, Vasari bien

entendu mais également d’autres sources. Ce n’était pas du tout un amateur

et il devait avoir une très haute maîtrise pour avoir été invité à Milan

non seulement comme peintre mais également comme joueur de lyre. À Milan,

lorsqu’il organise les fêtes du duc, il jouait lui-même de la lyre et

improvisait des vers en chantant. Cette période concerne essentiellement

ses années de jeunesse jusqu’à sa trentaine. Aussi, me suis-je demandé

avec Vincent Delieuvin, Conservateur en chef - chargé de la peinture

italienne du XVIe siècle chez Musée du Louvre, s’il n’y avait pas

justement une relation dans cette pratique de l’improvisation et cette

façon de peindre très spécifique à Vinci".

_____________

il existait aux XVe et XVIe siècles des

musiques dites expressément « secrètes » qui étaient réservées à des

élites, et qui ne sortaient pas des lieux où elles étaient jouées

_____________

Pouvez-vous revenir sur cette

belle expression « musique secrète » des peintures de Léonard ?

Denis Raisin Dadre : "Deux références doivent être soulignées quant

à cette expression de « musique secrète ». Tout d’abord, une

référence musicale très précise, puisqu’il existait aux XVe et XVIe

siècles des musiques dites expressément « secrètes » qui étaient réservées

à des élites, et qui ne sortaient pas des lieux où elles étaient jouées.

La plus connue, même si cela est plus tardif, est celle recopiée par

Mozart à la Chapelle Sixtine. Cette pratique de musique secrète a lieu

également à la cour de Ferrare où les fameuses dames qui chantaient pour

le duc tous les soirs avaient interdiction de les divulguer, ce qui

explique qu’elles n’ont pas été éditées. L’autre grand exemple sont les

Prophéties des Sibylles de Lassus qui ont été composées dans sa

jeunesse et qui n’ont pas été éditées pendant longtemps parce que son

commanditaire ne souhaitait pas qu’elle soit divulguée tellement cette

musique était exceptionnelle. La seconde référence à cette « musique

secrète » vient d’une citation expresse du critique d’art Marcel

Biron. Ce dernier avouait ne pas regretter la présence des anges musiciens

qui devaient encadrer en un retable de chaque côté la Vierge aux

rochers (qui se trouve actuellement à Londres) parce que la peinture

de Vinci était une peinture dans laquelle on entendait une musique… «Une

musique secrète » ! Cela m’a beaucoup marqué et a constitué le point

de départ de cette idée d’enregistrement".

La musique franco-flamande

prédomine en ce dernier tiers du XVe s. en Italie, peut-on dire que c’est

ce répertoire qu’a pu essentiellement entendre et jouer Léonard ?

Denis Raisin Dadre : "Entendre, c’est certain ! Car, après une

longue période de recherche sur les manuscrits, j’ai pu avoir une idée

assez précise des musiques de son époque lorsqu’il était dans l’atelier de

Verrocchio à Florence. Il est même assez étonnant de constater cette

omniprésence de la musique franco-flamande sans trouver une seule

référence italienne ! Il suffisait que Vinci entre dans une des églises de

Florence pour qu’il entende ce répertoire franco-flamand. Par contre,

lorsque Léonard jouait de la lira da braccio, il s’inscrivait dans

ce grand mouvement d’indépendance de la musique italienne contre cette

mainmise de la culture bourguignonne. Ses improvisations sur la lyre n’avaient rien à voir avec ces classiques établis par les grands maîtres franco-flamands".

Le début du XVIe s. voit la

naissance en Italie du premier livre de frottole et l’apparition de

musiciens italiens, prélude à la grande période du madrigal. En quoi ces

nouveautés seront-elles importantes pour la musique italienne ? Comment un

peintre tel que Léonard pouvait-il juger ces nouveautés ?

Denis Raisin Dadre : "J’ai puisé quelques pièces dans ces livres de

frottole (brève chanson profane italienne, à l’honneur de la fin du XVe

siècle jusqu’au milieu du XVIe s. ndlr) qui constituent des témoignages de

l’art de la lira de Vinci. Il s’agit de morceaux où il est indiqué «

Personetti », c'est-à-dire servant à l’improvisation, des sources

absolument rarissimes du début du XVIe siècle concernant cette pratique

née à la fin du XVe siècle avec une dizaine de grilles dont on se servait

pour réciter -« recitare » - à la lyra, véritable témoignage de

l’art de Léonard. D’autre part, nous savons que Léonard a été très

sollicité par Isabelle d’Este qui était la sœur de Béatrice, elle-même «

grande patronne » de la frottole résidant à Milan". |

Trois femmes puissantes sont ainsi à l’origine de l’émergence d’un art

proprement italien dans les cours : Isabelle, donc, et sa sœur Béatrice

d’Este sans oublier la duchesse d’Urbain. En encourageant les musiciens et

cette pratique de l’art de la frottole au début du XVIe siècle,

nous assistons dans les manuscrits à cette évolution vers des « proto

madrigaux » avant le fleurissement à part entière de l’art du madrigal

dans les années 1530. Léonard de Vinci a vu l’émergence de cet art protégé

par ces femmes exceptionnelles. Il est certain que cet esprit novateur a

puissamment inspiré et correspondu avec l’art de Léonard non seulement

dans la peinture, mais également vis-à-vis de la musique qu’il pratiquait.

La lira est un instrument d’expérimentation par excellence

puisqu’on ne joue pas de musique écrite. De nombreuses recherches

musicologiques ont d’ailleurs lieu actuellement sur cet art et je pense

que cela va permettre d’expliquer comment nous sommes passés de la

première mise en musique de l’Orfeo de Poliziano au XVe siècle à l’Orfeo

de Monteverdi, en 1607. La lira, instrument d’Orphée et de l’aède

grec qui récitait un texte, est sans aucun doute un des très grands

moteurs de l’émergence de l’opéra. Avec la lyra, seul le chant est

accompagné de l’instrument, alors que dans toute la musique du XVIe s., la

polyphonie prédomine avec la superposition de plusieurs voix répondant à

des règles complexes. On a longtemps sous-estimé l’importance de la

lyra et il ne faut pas oublier que, naguère, le public pleurait

littéralement sur les places de Florence où étaient jouées et récitées ces

épopées".

La technique du peintre,

notamment son fameux sfumato, rejoint-elle certains effets et

ornementations posés par la musique notamment avec la lira ?

Denis Raisin Dadre : "Je me suis permis de faire cette comparaison

– et cela n’a évidemment aucun caractère scientifique – car c’est un

ressenti qui m’a beaucoup frappé. Il est très troublant de constater que

la lyre autour de la voix crée un halo sonore qui n’a rien à voir avec la

façon dont on écoute la musique habituellement, d’autant plus que cet

instrument n’a pas de basse. Ordinairement, lorsque vous écoutez de la

musique, vous trouvez toujours une basse et des accords. Or avec la lyre,

il n’en est rien. De plus, cet instrument se place au-dessus de la voix de

l’homme ; en terme d’octave, la lyre est, en effet, plus aiguë que la voix

d’un homme. Ce système qui est à l’inverse de notre écoute habituelle avec

un accompagnement au-dessus et sans basse crée une sorte de « sfumato

sonore » qui estompe les lignes ainsi que notre écoute…"

_____________

C’est une époque d’une extraordinaire

complexité notamment en terme musical avec des citations permanentes, des

thèmes entrecroisés, des jeux contrapuntiques absolument fous

_____________

Une très grande liberté présidait dans la composition et ses

déclinaisons en « jeux intellectuels », est-ce là encore un parallèle avec

les nombreuses variations, corrections et évolutions apportées par le

peintre à ses œuvres toute sa vie durant ?

Denis Raisin Dadre : "C’est une époque d’une extraordinaire

complexité notamment en terme musical avec des citations permanentes, des

thèmes entrecroisés, des jeux contrapuntiques absolument fous. Ce rapport

intellectuel à la musique n’a pu que séduire Léonard de Vinci qui lui-même

était un esprit complexe, érudit et scientifique. À son époque, on parle

véritablement d’une science de la musique, et nous savons combien ce génie

a fréquenté de nombreux mathématiciens qui étaient eux-mêmes des

musiciens. Lorsque vous lisez les traités de musique de cette période,

vous avez souvent l’impression de lire un traité de mathématique…"

Quel regard portez-vous sur la

dimension religieuse de certaines des œuvres de Léonard de Vinci ?

Denis Raisin Dadre : "Je crois que c’est quelque chose de très

original chez Léonard de Vinci, ne serait-ce que par les thèmes traités

comme celui de sainte Anne avec la Vierge, thème assez rare dans la

peinture. La première chose qui me frappe chez Léonard, c’est que nous

sommes vraiment aux antipodes d’une peinture qui exalterait la puissance

de l’Église, à la différence d’un Tintoret ou d’un Véronèse au XVIe siècle

qui se dirigeront, eux, plus vers des choses « baroques » exaltant cette

puissance institutionnelle. L’intimité des tableaux de Léonard semble à

mon avis l’élément marquant de son art sur le plan religieux. Un dialogue

est en quelque sorte instauré entre celui qui regarde et le tableau. Ce

genre relève d’ailleurs plus de la dévotion privée que de l’art officiel.

Il est d’ailleurs troublant de constater cette ambiguïté entre profane et

religieux, sainte Anne et sa fille laissent l’impression d’avoir le même

âge, son saint Jean-Baptiste apparaît sous les traits d’un joli jeune

homme… Léonard de Vinci fait preuve d’une liberté absolue dans la manière

dont il évoque ces personnages sacrés. Je fais d’ailleurs un parallèle

quant à cette liberté avec le Caravage dont les peintures religieuses

apparaîtront souvent scandaleuses car n’obéissant pas aux normes de son

époque. Cette approche religieuse est poussée à son paroxysme avec la

Cène et cette agitation extrême des disciples que personne n’avait osé

représenter ainsi auparavant. Dans la musique de la même époque, cette

intrication sacrée profane est usuelle, et même permanente, avec des

musiques sacrées écrites sur des chansons profanes. Un grand nombre de

musiques sacrées existait avec un double texte : un soprano ayant recours

au latin d’un Requiem pendant que le ténor récitait une chanson. Cette

distinction entre sacrée et profane n’existait pas à cette époque. Ce qui

me frappe surtout pour Léonard de Vinci, c’est cette liberté quant à

l’institution. C’est quelqu’un qui toute sa vie a fait ce qu’il voulait.

Le meilleur exemple étant peut-être Isabelle d’Este qui n’a jamais réussi

à obtenir son tableau alors même qu’elle n’a eu de cesse de relancer

Léonard à ce sujet !"

_____________

Je crois que nous avons retrouvé cette

immense tendresse et douceur dans la musique, à l’image de celle

omniprésente dans les œuvres de Léonard de Vinci.

_____________

Qu’avez-vous ressenti dans la pénombre de l’abbaye de Noirlac lors de

l’interprétation de ce programme composant votre dernier enregistrement ?

Denis Raisin Dadre : "Je dois avouer que ce programme a été

certainement l’un des problèmes les plus compliqués de toute mon existence

! Tout d’abord, ces tableaux sont très intimidants, et ce d’autant plus

que je ne souhaitais pas présenter une version purement intuitive, mais

aussi une proposition scientifique à partir de recherches sur les musiques

de cette époque. Et je dois avouer, comme souvent dans ces situations les

plus compliquées, qu’il peut y avoir des miracles ! Soudainement la

musique « apparaît » avec un lien très fort avec ces tableaux dont les

reproductions étaient devant nous. Je crois que nous avons retrouvé cette

immense tendresse et douceur dans la musique, à l’image de celle | |