|

Lexnews était... et a

entendu pour vous...

|

INFOS EXPRESS |

Mozart « Le Devoir du premier

commandement » (drame sacré), solistes : Gwendoline Blondeel, Mathilde

Ortscheidt, Julien Behr et Jordan Mouaissia, Ensemble Il Caravaggio,

dirigé par Camille Delaforge, Chapelle Royale de Versailles, 16/11/24.

©Lexnews

La Chapelle royale de Versailles fut

comble en cette soirée du 16 novembre 2024. Il faut dire que l’ensemble

Il Caravaggio, dirigé par la claveciniste Camille Delaforge et

accompagné de quatre talentueux solistes, honorait en ces lieux la

mémoire non seulement de Mozart, mais aussi de la musique sacrée avec Le

Devoir du premier commandement , un drame sacré composé par un très

jeune Mozart, alors âgé de seulement onze ans.

Si la précocité du compositeur n’est plus à démontrer, le public

nombreux ne put qu’admirer – et saluer – sa maturité pour ce drame en

musique, dont il ne subsiste malheureusement qu’un seul des trois actes.

Le thème, aujourd’hui pour le moins abscons, explore des notions

complexes : justice divine, rédemption, querelles théologiques héritées

de saint Augustin et du moine Pélage au Ve siècle, sans oublier les

débats houleux entre jansénistes et jésuites, sur fond d’absolutisme et

de velléités d’indépendance de Port-Royal.

Fort heureusement, pour les non-initiés en théologie, Mozart parvient à

transcender cet imbroglio doctrinal avec une virtuosité saisissante,

comme en témoigna la prestation enlevée des musiciens sous la direction

inspirée de Camille Delaforge. Dès les premières pages de l’œuvre, le

charme mozartien opère : des passages orchestraux séduisants laissent

entrevoir les promesses du compositeur en devenir.

©Lexnews

L’émerveillement ne tarda pas à gagner

les mélomanes, notamment par la maîtrise de l’écriture vocale, alternant

moments d’introspection intense et envolées passionnées ; des nuances

rendues avec une précision et une vivacité remarquables par les quatre

solistes - Gwendoline Blondeel, Mathilde Ortscheidt, Julien Behr et

Jordan Mouaissia.

Le génie musical de Mozart s’élève au-delà de la sécheresse du livret d’Ignatz

Anton von Weiser, un livret qui condamne toute tiédeur spirituelle pour

offrir au jeune compositeur de somptueuses variations empreintes d’une

liberté créatrice rendue avec conviction par l’Ensemble Il Caravaggio.

Une prestation vivement saluée par une ovation chaleureuse du public,

qui s’est conclue par trois bis, dont un final enjoué : le célèbre duo «

Pa-, pa-, pa-, Papageno » de La Flûte enchantée, interprété avec une

complicité évidente par nos quatre solistes.

Philippe-Emmanuel

Krautter

Concert donné dans le cadre de la

nouvelle Saison musicale de l'Opéra Royal de Versailles

A noter la sortie récente en CD

de ce programme Label CVS

|

| |

King Singers mardi 5 novembre 2024 salle Gaveau

Depuis sa fondation en 1968, le

sextuor vocal anglais des King’s Singers porte au plus haut l’art

lyrique polyphonique a cappella et c’est toujours un régal que de

pouvoir assister à une de leurs représentations, tant ils brillent dans

chacune de leurs interprétations quel que soit le répertoire abordé. Ce

récital du 5 novembre 2024 à la Salle Gaveau, lieu que l’Ensemble

affectionne particulièrement, n’a pas dérogé à la règle malgré l’absence

forcée pour raisons de santé du contre-ténor Patrick Dunachie et la

distribution à cinq voix qui en a résulté, preuve de leur magnifique

capacité à s’adapter…

C’est donc à cinq et dans un dispositif inhabituel que s’est déroulé un

programme florissant et majestueux en deux parties avec une ouverture

délicate et sobre du The Lord’s Prayer des Beach Boys. Les quatre bijoux

Renaissance de Weekles, Morlay, Tallis et Byrd furent selon drôles,

énergiques, profonds, émouvants, lumineux, captivants. Les deux Schubert

Flucht et Die Nacht et la Sérénade d’Hiver de Saint-Saëns réunirent

grâce, légèreté et arquelinade. La plongée dans la musique

sud-américaine, celle du temps des Conquistadors et celle de Villa Lobos,

furent un régal de jeux de couleurs et de modes de jeu totalement

époustouflants. La seconde partie « Close Harmony », sélection de titres

que chacun pourra retrouver sur leurs albums « Close Harmony » et « When

You Wish Upon A Star », fut tout autant un régal et un délice dans

l’interprétation pleine de vie de ces arrangements de chansons

emblématiques et fortes du cinéma de Walt Disney ou de Miyazaki. Car qui

n’a pu s’émerveiller dans ces versions a capella fastes et virtuoses

provenant notamment de Mulan, Mary Poppins, The Lion’s King. Enfin, pas

de King’s Singers sans au moins une chanson des « Fab Four », ici deux

avec Yesterday et Ob-la-Di. La touche finale aura été ce merveilleux «

Ave Maria » en clôture et en hommage à la reconstruction et réouverture

très prochaine de Notre Dame de Paris.

Si le grand regret et à la fois le grand bonheur et privilège fut aussi

d’avoir assisté au dernier concert à la Salle Gaveau de

l’extraordinaire, le talentueux et charismatique Jonathan Howard, qui

après quatorze ans de contribution, a décidé de mettre un terme à sa

participation au sein du groupe vocal, chacun aura pu se régaler de

l’immense capacité des King’s Singers à transmettre, partager, inviter,

régaler en alliant à la fois théâtralité, allégresse, sincérité et

musicalité irréprochable. Bravo à eux, ils sont juste splendides et à

leur place dans la lumière de l’excellence musicale !

Jean-Paul Bottemanne

|

| |

Concert Matthieu Delage - Mercredi 20

mars 24, Le Zèbre de Belleville.

Tout musicien qui se respecte le sait, il n’y a rien de superflu chez

Bach. La générosité permanente qui traverse son œuvre est à la hauteur

de l’exigence qui lui est due. Celle d’abord de ne pas la trahir, celle

ensuite de la révéler, celle enfin de la servir. Ce triptyque immuable

est incontournable et ne souffre d’aucune digression ni faiblesse.

C’est donc un pari magnifique et osé que le saxophoniste émérite

Matthieu Delage a su relever dans le cadre de ce concert présentant son

nouvel album « Bach ». Car qui sinon lui aurait pu imaginer et accomplir

pour son instrument avec autant de brio ces transcriptions, notamment de

la Suite n°4 pour violoncelle ou ces extraits audacieux du Clavier Bien

tempéré et Variations Goldberg, en pleine complicité avec l’altiste

Violaine Despeyroux, le percussionniste Baptiste Dolt et le guitariste

Benjamin Garson. Car, n’en déplaise aux puristes, le souffle immuable du

génie de Bach était là, entier, la fluidité mélodique et le contrepoint

s’exprimant avec merveille dans ce saxophone régalien par sa capacité à

sublimer sans infidélité, tout comme par la finesse du jeu percussif de

Dolt, la pureté de la guitare électrique de Garson, la chaleur de l’alto

de Despeyroux.

En solo, duo, trio ou quatuor, chaque transcription, chaque lecture,

chaque interprétation sont savamment dosées, précises, maîtrisées et

enfin loyales au génie du Kapelmeister de Weimar. L’enchantement opère

de bout en bout dans la féerie de cet univers instrumental singulier

prouvant ainsi une réalité : n’importe quel instrument, n’importe quel

timbre, peut s’adapter à Bach. Et ici, Delage, tout comme ses trois

acolytes, en musicien exceptionnel, le démontre avec son instrument. Qui

aurait rêvé de goûter Bach au saxophone peut maintenant être sûr que son

souhait est exprimé et c’est un pur délice à ce niveau d’accomplissement

et d’inspiration. L’album au cœur de ce concert est à retrouver sur le

label « Chapeau l’Artiste », un album dont on peut saluer ici la

performance totalement aboutie et réussie.

Jean-Paul Bottemanne

|

| |

Concert « La Traviata » Opera A

Palazzo, Fondation Simone et Cino Del Duca.

Le concept à l’initiative de Musica A

Palazzo né en 2005 à Venise tient en deux mots : l’opéra de salon.

L’expérience proposée au spectateur est de s’immerger au sein même de

l’œuvre et en donnant, pour cela, le drame lyrique dans des salles de

réception de demeures fastueuses mettant en rapport direct le spectateur

avec les artistes, musiciens et chanteurs, effaçant ainsi la barrière de

la scène. L’auditoire, en nombre restreint et intime, participe dès lors

pleinement, parfois même de manière interactive, au spectacle. Mais,

tout aussi important, l’œuvre elle-même est condensée autour des scènes

et airs les plus importants, permettant ainsi une dynamique alerte. Ce

concept, repris et proposé à Paris depuis trois ans par Opera A Palazzo

a donc de quoi séduire dans sa redéfinition des conditions de

représentation de la temporalité théâtrale et lyrique par opposition aux

représentations proposées dans les grandes salles traditionnelles.

« La Traviata », présentée en ce soir

du 15 mars 2024 à la fondation Simone et Cino Del Duca, s’articulait

autour des trois personnages principaux avec Émilie Rose Bry dans le

rôle de Violetta, Christophe Poncet de Solages incarnant Alfredo Germont

complété de Benoit Gadel pour le rôle de Giorgio Germont, les trois

chanteurs accompagnés par Philip Richardson au piano, Estelle Diep au

violon et Carlotta Persico au violoncelle. La puissance de cette

transposition musicale par Verdi de la Dame aux Camélias est poignante

et tient notamment dans ce magnifique Libiam nei lieti Calici de l’acte

I, ouvrant le bal de la comédie humaine qui ne peut qu’aller vers le

drame, air virevoltant, puissant et entraînant, dont Bry et Solages ont

délivré une interprétation plus que convaincante ; deux voix

parfaitement adaptées, deux jeux théâtraux à la hauteur du rôle.

D’emblée, chacun est comme le témoin direct de cet amour naissant entre

ces deux personnages, dans le jeu de la séduction, du coup de foudre et

de la passion. Dès lors, la magie opère, car il n’en faut pas finalement

plus pour que cet amour vécu, puis contrarié à l’acte II par

l’apparition du père, avant le dénouement funeste de l’acte III,

imprègne le lieu, l’instant, sans jamais s’effacer. Le plus magique,

dans ce déroulement, étant certainement le fait que le spectateur soit

et reste avec les personnages. Tout dire sur le déroulé et la mise en

scène serait inapproprié, car il n’y aurait de magie sans secret…

En résumé, voilà une expérience pleine de charmes notamment celui de

pouvoir goûter à l’expression lyrique de haut vol de si près avec des

artistes maîtres de leur art et technique.

Jean-Paul Bottemanne

Prochaine représentation le 29 mars

2024 |

| |

Concert The Gesualdo Six 14 mars 2024

Oratoire du Louvre

Depuis sa création en 2014, « The

Gesualdo Six », ensemble vocal britannique d’exception, a su s’imposer

comme une référence incontournable dans le domaine de la polyphonie

lyrique. Celui, bien entendu, de la Renaissance et de son répertoire

exigeant au cœur du programme en miroir de ce concert, mais également

ouvert à des œuvres contemporaines telles que les deux pièces « Watch

For Me » de leur compatriote Judith Bingham, en 2016 et le motet « It Is

Finished » composé en 2020 par Owain Park, directeur et basse de The

Gesualdo Six, venant ici judicieusement compléter le récital.

L’événement, en résonance au temps liturgique de Pâques et de la Semaine

Sainte, s’articulait autour de l’expression de la Foi chrétienne et le

cadre choisi, le Temple de l’Oratoire du Louvre, n’en est que plus

précieux et parfait pour en rendre la quintessence. Ainsi, cette entame

avec la première partie des Lamentations of Jeremiah de Tallis dans la

force unifiée du plain-chant se transfigurant en polyphonie scintillante

de générosité, poursuivie par l’organique Watch For Me de Bingham,

contribuèrent pleinement à l’invite d’un temps spirituel et enluminèrent

les deux Tenebrae Responsories, ceux de Gesualdo et de Luis de Victoria

et le Miserere Mei central de Byrd, trois pièces intenses toutes en

profondeur et vigueur, d’où chaque voix, chaque phrase ressortent

cristallines et limpides. Trois œuvres à l’équilibre parfait dans

l’architecture caractéristique de cet âge d’or de la polyphonie vocale a

cappella de la Renaissance, par la fluidité mélodique et harmonique non

encore contraintes par la tonalité. Trois œuvres inspirées et

inspirantes. « It is finished » de Park, petit bijou d’écriture vocale

poursuivit et prolongea le concert avec le même brio, élégance et

finesse, avant la conclusion toute en grâce de la seconde partie des

Lamentations de Tallis.

Le régal rare et la beauté de ce programme sont enfin à souligner par

l’alchimie de l’exceptionnel talent des membres de The Gesualdo Six,

leur cohésion, leur souplesse, leur équilibre et capacité perpétuelle à

rendre intelligible chaque pupitre. Les contre-ténors, Guy James et

Alasdair Austin, furent admirables de pureté, les ténors Joseph Wicks et

Josh Cooter remarquables de douceur affirmée. Michael Craddock, baryton,

exceptionnel par son ancrage gracile et suave, et enfin Owain Park,

basse, s’imposa avec splendeur par son attention, son élégance délicate

et sa direction sobre et habile. Sept timbres vocaux chatoyants et

sémillants, chauds et voluptueux, sept âmes unies dans l’instant, sept

virtuoses remarquables, à l’apogée et service de leur art … Bravo !

Jean-Paul Bottemanne

N. B. La captation du concert est à retrouver présentée par Clément

Rochefort le 28 mai sur France Musique

|

| |

Jeanne Leleu 22 janvier 2024 BNF

Richelieu, Salle Ovale

La musique de Jeanne Leleu, talentueuse et inspirée compositrice

française du 20e siècle, a subi après son décès en 1979 le même sort

d’oubli et d’ignorance que celle de la quasi-totalité de ses alter ego

féminins en disparaissant des programmes de concert ; et pourtant, voilà

une artiste d’envergure encensée à son époque et qui eut le privilège

d’une reconnaissance notoire et justement méritée en tant qu’interprète

et compositrice. Jeune fille, Jeanne Leleu donna à onze ans la première

de Ma Mère l’Oye de Ravel et remporta le Prix de Rome en 1923, avant de

poursuivre tout au long de sa vie une carrière aux plus hauts sommets.

Aujourd’hui, il était le temps de faire revivre quelques-uns de ses

chefs-d’œuvre exhumés des archives de la BNF à force de patience et de

passion par Héloise Luzatti, honorée et élevée pour cet accomplissement

au rang de Chevalière des Arts et Des Lettres au terme de la soirée.

Entourée de ses compagnons d’armes de l’Ensemble La Fronde, Alexandre

Pascal, Léo Hennino et Célia Oneto Bensaid, ainsi que la soprano

Marie-Laure Garnier, Luzzati nous a fait ainsi découvrir plusieurs

pépites. Car la puissance de l’œuvre de Leleu est irradiante. Son

écriture pianistique, instrumentale, mélodique, se dore d’éclats

vivaces, court avec élégance. Sa brillance efface la complexité dans une

esthétique moderne où le chromatisme est harmonie. Et clairement, les

quatre instrumentistes, Oneto Bensaid, pianiste émérite au toucher divin

et cristallin en tête et présente à tous les numéros, ont relevé avec

brio et perfection l’audace musicale supérieure.

Entrée en matière par deux extraits de Ma Mère l’Oye rendus avec grâce

et émotion dans ce duo Luzatti-Oneto, juste prélude à la délicatesse des

Six Sonnets de Michel-Ange, d’un jeu subtil émanant du dialogue entre la

prosodie sublimée par la vocalité profonde de Garnier et le clair/obscur

du piano venant s'imbriquer, souligner et élever sans que jamais le fil

mélodique ne se brise ni ne s'égare. Tout dans l'interprétation est

amené avec naturel et passion, perfection et onirisme. Et que dire enfin

du Quatuor final, endiablé, polymorphe, traversé de bout en bout de

traits de génie à tous les pupitres par l'Ensemble La Fronde. Le violon

puissant de Pascal, l'alto effronté de Hennino, le violoncelle galant de

Luzzati, le clavier effervescent d'Oneto se parent de mille feux au gré

des trois mouvements. Le charme opère, les thèmes et motifs s'envolent

avec évidence, l'équilibre des timbres est un régal d’arc-en-ciel duquel

chaque couleur miroite avec netteté. Chaque trait, chaque coup d'archet,

chaque appui sont précis, dosés, appropriés. La lecture soignée n'en

souligne que davantage la beauté intrinsèque de l'œuvre. Plus que

séduisant, c'est ici un vrai bijou d'interprétation, avec des musiciens,

tous brillants dans leur domaine, non seulement de par leur maîtrise

technique, mais aussi et surtout de par leur virtuosité expressive.

Un programme qui, dans sa totalité, justifie l'urgence et la nécessité

absolue non seulement de ce concert, mais aussi de l'album monographique

prévu ce mois, consacré à Jeanne Leleu par le label La Boite à Pépite,

enregistré par Luzatti et ses compagnons. (voir

la chronique du cd). Merci et bravo.

Jean-Paul Bottemanne

|

| |

Concert salle Gaveau 8 novembre

Olivier Cavé et les Ambassadeurs -La grande Ecurie, Alexis Kossenko

Haydn et Mozart, deux maîtres du

classicisme, furent au cœur du programme interprété avec brio par

Olivier Cavé, pianiste au jeu d'une grande finesse et l'ensemble Les

Ambassadeurs - La Grande Ecurie dirigé avec finesse par Alexis Kossenko.

Mariage musical heureux de ce soliste rare avec ces deux formations

unies depuis 2020, tous s'imposant d'emblée avec le Concerto Hob. XVIII

en Ré Majeur d'où se dégagent la grâce enlevée à souhait du Vivace,

l'émotion « sur le fil » de l'Adagio parfaitement rendue par Olivier

Cavé et le superbe Rondo alerte, drolatique et enjoué. Magnifique choix

en introduction pour la place laissée ensuite à Mozart et sa Symphonie

n.25 traversée par des thèmes forts, lisibles, jouant sur la force des

tuttis. Mozart toujours avec l'Andante pour flute et Orchestre KV315,

offrant à Kossenko la possibilité de poser un instant sa baguette de

chef pour se saisir de sa flute en soliste, prouvant encore une fois non

seulement son talent de musicien, mais combien Mozart fut capable de

sublimer cet instrument. Mozart, enfin et toujours, en final avec le

concerto pour Piano n.9. L'œuvre plus que séduisante, est totalement

relevée par Cavé, tout à son affaire, dont l'aisance affirmée au clavier

est capable de transfigurer, porter l'émotion intrinsèque de chaque

œuvre qu'il aborde et vit.

Un beau moment, une invite réussie à se régaler de ces quelques pages

mémorables.

Jean-Paul Bottemanne

|

|

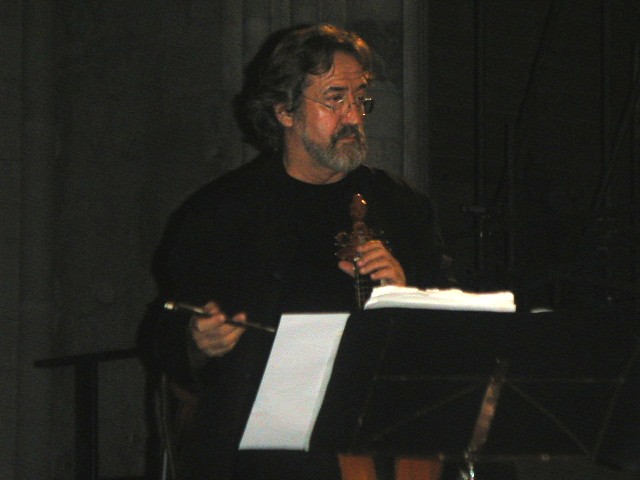

2004 : ANNÉE MARC-ANTOINE CHARPENTIER

JORDI SAVALL ET MARC-ANTOINE CHARPENTIER : une interview

exclusive

|

|

Notre revue a eu le grand plaisir de demander à Jordi

SAVALL quelles étaient ses impressions quant au grand musicien français dont

nous fêtons le 300ième anniversaire de sa mort. Avant le concert consacré à

CHARPENTIER qu'il donnait cette soirée à Vézelay, il a bien voulu rappeler

quelles furent les conditions de sa rencontre avec l'oeuvre du musicien et quels

conseils il propose à l'auditeur contemporain pour aborder cette oeuvre

délicate...

©

LEXNEWS 2004

LEXNEWS : « Comment avez-vous

découvert CHARPENTIER dans votre parcours musical ? »

Jordi SAVALL :

« J’ai

découvert CHARPENTIER dans la première période de mon parcours où j’étudiais la

musique française de Marin MARAIS, François COUPERIN, et bien d’autres encore

que je découvrais avec passion à la Bibliothèque Nationale et également à la

Bibliothèque de Versailles. C’est avec ce travail de recherche que je me

préparais à apprendre à jouer de la viole de gambe et à cette occasion je me

suis rapidement rendu compte que CHARPENTIER était l’un des plus grands de cette

époque. C’est à cette même époque que j’ai réalisé que autant LULLY, et après

lui Marin MARAIS et François COUPERIN, avait pris une place très importante dans

la musique d’opéra et la musique instrumentale, autant CHARPENTIER avait

vraiment développé avec la musique religieuse un art dans lequel il excellait au

dessus de tous. J’ai essayé en premier lieu de m’imprégner de son œuvre. Après

quelques années de travail, j’ai pu réunir un bon ensemble de chanteurs avec la

Capella Reial et en 1989 nous avons fondé le Concert des Nations avec

lequel nous avons pu réaliser le premier enregistrement de CHARPENTIER.

J’essayais alors de choisir des pièces qui montraient le parcours de la vie de

Marie mis en musique. C’est ainsi que j’ai pu introduire des pièces dans ce

disque qui dataient de ces premières années de recherche. Je dois avouer que

c’est toujours un souvenir émouvant que d’évoquer cette période où j’avais

réussi à réunir toute l’œuvre complète de CHARPENTIER en microfilms : cela

tenait en 4 ou 5 grands rouleaux de microfilms ! C’est ainsi que je pouvais

aller d’un livre à l’autre et choisir à loisir toutes les œuvres de ce grand

musicien. C’est en plus une musique qui est écrite de manière très claire, la

plupart des œuvres que nous avons enregistrées pour ce disque ont d’ailleurs été

jouées à partir de l’original sans transcriptions. C’est en effet un de mes

meilleurs souvenirs quant au travail sur la musique religieuse baroque de cette

époque avec MONTEVERDI ! »

|

LEXNEWS : « Quel conseil Jordi

Savall pourrait il donner à un auditeur contemporain pour écouter CHARPENTIER de

nos jours ? »

Jordi SAVALL :

« Je pense que c’est une musique qui comme toutes les musiques est tributaire de

son interprétation. Il y a certes des musiques qui s’avèrent être plus

tolérantes quant à leur approche. Elles peuvent supporter des interprétations

plus souples sans pour autant les dénaturer. A l’inverse, pour la musique de

CHARPENTIER, comme celle de Marin MARAIS d’ailleurs, l’interprétation, le jeu de

la viole, la manière de chanter ainsi que tous les autres processus contribuent

à la dimension spirituelle de cette musique. Les œuvres de CHARPENTIER comme

celles de MONTEVERDI ou celles de Tomas Luis de VICTORIA sont beaucoup plus que

de belles compositions ou de beaux contrepoints, il y a toujours un message

spirituel très fort et il faut le retrouver. Il faut vraiment dépasser le cadre

du concert et considérer ces musiques comme de véritables œuvres vivantes

spirituelles. Je pense que c’est ce qui fait que ces musiques sont parfois plus

difficiles d’accès à un auditeur si l’interprète n’est pas véritablement habité

par cette approche. Je pense que c’est le danger de faire du CHARPENTIER comme

on pourrait faire du HAENDEL ou du VIVALDI, ce n’est pas la même chose ! Si des

œuvres de CHARPENTIER peuvent apparaître de prime abord comme spectaculaires, ce

n’est pas cet aspect qui prime chez ce compositeur… Je pense qu’il est possible

de lui appliquer cette phrase de COUPERIN qui disait : « J’aime mieux ce qui me

touche que ce qui me surprend » ! CHARPENTIER offre toujours une musique pleine

de grâce, de finesse, de contrepoint, d’harmonies très recherchées ainsi qu’un

travail sur les voix, sur la conception même de l’œuvre.

Les œuvres de CHARPENTIER ont un peu souffert d’autres

répertoires plus populaires. A l’époque le prestige qu’avait LULLY grâce à ses

privilèges éclipsait les autres musiciens de faire connaître leur art. Il ne

faut surtout pas considérer l’œuvre de CHARPENTIER sous cet angle car il n’est

pas un musicien de cour. Son œuvre religieuse est d’une grande pureté inspirée

notamment par l’Italie avec le travail réalisé avec CARISSIMI. Pour moi, c’est

un peu le PURCELL français avec qui il partage sa dimension créatrice, sa

maîtrise du contrepoint et son goût pour la recherche d’harmonies très

hardies.

Il me semble que le meilleur conseil que je puisse donner à

un auditeur contemporain c’est de prendre son temps pour découvrir tout cela. Il

faut se laisser porter par la musique et essayer d’entrer dans cette dimension

spirituelle et esthétique de l’œuvre de CHARPENTIER. »

© LEXNEWS 2004

|

|