|

| |

|

Littérature - Poésie - Romans

|

|

« Le Mépris » d’Alberto Moravia ;

Traduit de l’Italien par Claude Poncet, Editions Flammarion, 2025.

Si le film « Le Mépris » de Godard a suscité l’admiration de plus d’une

génération, phénomène qui a pu être de nouveau vérifié récemment lors de

la disparition de Brigitte Bardot, l’œuvre éponyme de l’écrivain italien

Moravia parue en 1954, et dont fut tiré le film, ne suscite pas moins la

même fascination, voire peut-être plus par certains côtés, notamment du

fait de la singularité du style de son auteur. En effet le lecteur de ce

chef-d’œuvre retrouvera toute la force de l’emprise fabuleuse de Moravia,

cette subtile façon de distiller un rythme, une atmosphère enveloppant

toujours un peu plus non seulement ses protagonistes, mais aussi son

propre lecteur ; Aussi, le film de Godard se révèle-t-il par les besoins

et exigences cinématographiques extrêmement condensé… A ce titre, il faut

lire et relire « Le Mépris » de Moravia dans cette traduction de Claude

Poncet, cette banale histoire d’amour d’un homme, Riccardo, devenu contre

mauvaise fortune cinéaste, et qui pense, croit, se persuade ne plus être

aimé de sa femme, histoire que l’auteur italien métamorphose en un long

récit tragique aussi déroutant que fascinant… Mêlant judicieusement

monologues, dialogues impromptus et piquants, et descriptions de

caractère, Moravia enferme son lecteur, chapitre après chapitre, doucement

mais surement, dans le piège des sentiments. Entre doutes, certitudes

vacillantes et désespoir, laissant entrevoir toute la beauté et la

puissance des paysages à nuls autres pareils de Capri, ce sont les

sentiments de chaque protagoniste qui se perdent, tel Ulysse, dans le bleu

azur entre ciel et mer jusqu’au « Mépris »… Moravia happe littéralement

son lecteur à l’image d’un lent poison distillé lentement, une force de

plume qui signera nombre de ses œuvres ; on songe notamment à « L’ennui »,

au « Conformiste », plus de trente ouvrages jusqu’à sa mort en 1990 et

faisant d’Alberto Moravia l’un des grands auteurs italiens du XXe siècle.

L.B.K.

Gustave Roud "Petit traité de la marche

en plaine, précédé d’Adieu et de Feuillets" collection Poche

Editions Zoé, 2025.

Les éditions Zoé ouvrent leur collection Poche à trois

petits textes composés par Gustave Roud qui forment, ensemble, un aperçu

éclairant et inspirant quant à la prose de cet écrivain. Figure majeure du

monde littéraire suisse du siècle passé, Gustave Roud livre, en effet, en

ces pages une rare intimité où l’esthétique s’entrelace avec acuité à

l’introspection.

« Adieu » composé en 1927 introduit l’éloge de la route, premier mot

ouvrant cette brève digression ponctuée de sensations à fleur de peau où

la nature dialogue avec le narrateur en un jeu intime de références : «

Voici naître aux feuillages la longue plainte harassée et sourde et si

triste où mon cœur a reconnu le chant même de sa voix perdue »… Jeux de

miroirs, quêtes inassouvies, adieux jamais confiés pour une Parole « qui

ne jaillira plus ».

« Feuillets », composé deux ans plus tard, propose des fragments glanés

ici ou là, nourris d’impressions subreptices ou assumées au détour de

paysages et de rencontres. Convoquant Mallarmé, Rimbaud, Baudelaire ou

encore Shakespeare, Gustave Roud prend conscience de sa singularité, de sa

distance avec ce que le tout-venant nomme la vie.

Véritable apothéose de ce petit recueil, le « Petit traité de la marche en

plaine » introduit par un incipit des Confessions de Jean-Jacques Rousseau

associe inexorablement identité et voyages. Roud confesse une mystique des

Alpes sous l’égide desquelles il ressort tout un entrelacs de rencontres,

de solitudes, de marches inlassables pour atteindre l’apogée ou … le

désespoir. L’écrivain suisse ne cherche pas pour autant à adopter un ton

élégiaque, ses confessions sont plus intimes, plus existentielles où

l’indicible prendra la forme d’un détour de chemin et les étoiles se

feront témoins d’un émoi inavouable.

Philippe-Emmanuel Krautter

Valère Novarina « Une langue

inconnue » Zoé Poches, 2025.

« Une langue inconnue » de Valère Novarina équivaut à une longue et

patiente exploration de nos rapports avec les langues, la langue...

Partant de son singulier rapport à une langue « maternelle » inconnue de

lui, en l’espèce le hongrois, le célèbre auteur de théâtre et essayiste,

témoigne de cette intime relation qu’il interroge depuis des lustres,

déjà. Pouvons-nous concevoir ce lien, en apparence incompréhensible, entre

une langue maternelle et le sentiment d’extranéité qui lui serait propre ?

Tel pourrait être notre propre rapport avec toute langue, la nôtre, comme

celle que nous empruntons parfois à d’autres cultures, un subtil équilibre

de familiarité et d’étrangeté, toujours prêt à se rompre pour les plus

belles efflorescences comme les pires incompréhensions…

Arpentant patiemment les différentes faces de cette montagne abrupte

qu’est la langue, Novarina invite son public, tout comme son œuvre, à se

familiariser avec ces paradoxes langagiers constitués de sommets et de

précipices, de surfaces et de profondeurs insondables. Composé de trois

textes, autobiographiques ou analytiques, « Une langue inconnue » témoigne

de cette recherche vivante et sans cesse questionnée afin de permettre ces

jaillissements dont le comédien sera le vecteur sur scène, tout autant que

le lecteur en son for intérieur.

Un essai rassérénant sur la langue, à l’heure où celle-ci se trouve de

plus en plus mal menée, voire agressée…

"La maison du magicien" d’Emanuele

Trevi ; Traduit de l’italien par Nathalie Bauer, Philippe Rey Éditions,

2025.

Avec Emanuele Trevi et « La maison du magicien », nous déambulerons au

cœur de l’un de ces mandalas dont son père, analyste jungien renommé en

Italie, en avait la pratique, une habitude héritée en cela de son maître

suisse, le non moins célèbre Karl Gustave Jung… Que révèle ce mandala

donné sous forme de roman ? Une quête identitaire ? La recherche de

racines ? L’auteur ne cherche pas à asséner des réponses, mais suggère

plutôt des voies, parfois étranges, dans les méandres de la conscience se

heurtant ou composant avec celles de l’inconscient. Dans ces horizons

évanescents, et parfois déconcertants, la plume aussi mordante que

poétique d’Emanuele Trevi accompagne le lecteur dans ses propres

questionnements. Car nous sommes toutes et tous amenés à errer un jour ou

l’autre dans une maison de magicien, qu’il s’agisse de celle d’un parent

comme dans le cas présent, ou plus imaginaire. À la recherche de ce père

imprévisible, Emanuele Trevi reparcourt dans ces pages, elles-mêmes

inattendues, les filigranes du souvenir. En cette quête où la psyché

scande si souvent à notre insu les évènements et les êtres, l’auteur tente

de prendre la distance nécessaire – sans y réussir toujours!

L’auteur revisite ainsi le passé et le présent selon des réminiscences

constitutives, notamment cette précieuse mémoire redécouverte à partir du

livre de Carl Gustav Jung abondamment annoté par son père. Le lecteur ira

de découverte en découverte, parfois triviales comme cette femme de ménage

digne d’un film de Fellini ou cette déconcertante prostituée péruvienne

qui, paradoxalement, viendront ancrer le romancier dans ce qui jusqu’alors

relevait d’un monde flottant… Une pérégrination aussi légère que profonde

dans les tréfonds de « L’Homme à la découverte de son âme » pour reprendre

un titre jungien…

Philippe-Emmanuel Krautter

« Les Adieux » de Philippe de la

Genardière, Editions Actes Sud, 2025.

C’est toujours un vif plaisir de retrouver Philippe de la Genardière, cet

écrivain qui écrit avec parcimonie et dont les livres sont dès lors

toujours attendus et salués. Et nul doute que son dernier ouvrage, « Les

Adieux » ne fera pas exception avec son atmosphère quelque peu évanescente

presque diaphane…

Il nous laisse, ici, en effet en compagnie de Césaire, écrivain veuf qui

n’écrit plus, mais qui le soir sur sa terrasse ou descendant vers la

rivière bordant cette maison du Sud (qu’on imagine belle) parle à sa

défunte épouse, Sofia, l’amour de sa vie, sculptrice disparue dix ans

auparavant et dont l’atelier est demeuré intact dans ce jardin ; Césaire

qui parle encore à son chien, à sa voisine aussi ou à sa doctoresse…

Césaire parle et contemple les étoiles, la rivière, égrenant ses pensées

et méditant sur l’écriture, la poésie, la beauté, l’amour ou le plaisir…

Et puis ce temps qui passe, le néant, la mort, bien sûr, mais « mourir,

c’est une autre affaire », vous dira-t-il … Des interrogations, encore, la

foi, l’humanité et « le silence comme respiration du monde»… Sans oublier

ce carnet comme un testament ou une lettre d’amour retrouvée de Sofia…

Le lecteur se laisse entraîné à la suite de Césaire, cet homme seul

avançant doucement vers un âge certain ; on se surprend à l’écouter

marmonner, pérorer ou songer sur son banc comme on rêve à hier et aux

années passées ; partageant émotions et temps qui passe, partageant ces

liens ténus et intimes que l’auteur nous fait avec élégance et délicatesse

« éprouver et effeuiller comme le grand livre des émotions ». Rien de

lourd ni de lassant, cependant, Philippe de la Genardière sait trop bien

se faire léger, redoutant plus que tout, la pesanteur des mots et la

lourdeur des phrases, leur préférant « la légèreté d’une feuille morte »

vous dira tout bas Césaire…

L.B.K.

Jean Rouaud : « La constellation

Rimbaud », Folio essais, Gallimard, 2024.

A noter, cet essai Folio signé Jean Rouaud intitulé « La constellation

Rimbaud ». Sous ce titre, l’auteur a entrepris d’interroger les nombreux

témoins de l’existence du poète. Proches ou moins proches, incontournables

ou plus éphémères, toutes ces sources nous disent à leur manière qui était

Rimbaud ; qui était celui qui délaissa si tôt la poésie pour les paysages

d’Afrique ; Paul Verlaine, Georges Izambard, bien sûr, mais aussi des plus

lointains se souvenant encore en 1954 l’avoir aperçu se promenant… ou

encore ces souvenirs vibrants, plus proches de nous, datant des années

1970, de sa nièce, Émilie Tessier, petite grand-mère recroquevillée dans

son fauteuil dans sa maison de retraite de Vouziers à quelques kilomètres

d’Attigny et qui interdisait à sa petite-fille de prendre le nom de

Rimbaud, « le nom de ce chenapan » …

Abordés ou plus exactement rangés selon les lieux, Charleville, Charleroi

à Marseille en passant par Aden, Harar, etc. , ces pages livrent sous la

plume de Jean Rouard aux observateurs aveugles que nous sommes aujourd’hui

une véritable pléiade des témoins de la brève existence du poète, ce que

l’auteur a appelé à juste titre : « La constellation Rimbaud » !

L.B.K.

Fouad El-Etr : "L’escalier de la rue de

Seine", Éditions L'Atelier contemporain, 2024.

Empruntons une à une les marches de l’escalier de la rue de Seine à la

suite du poète éditeur Fouad El-Etr en compagnie de son ami l’artiste Sam

Szafran grâce à cet ouvrage paru aux éditions de l’Atelier contemporain.

Réunissant deux textes témoignages, « Esquisse d’un traité du pastel » et

« L’Escalier de la rue de Seine », ce fort volume retrace le parcours

d’une vie et d’une revue passée à la postérité, La Délirante… A la fois

chantre d’une aventure qui relève du récit picaresque tant les défis à

relever semblaient quasi impossibles pour un seul homme, et poète des

temps modernes Fouad El-Etr a toujours été convaincu de sa démarche,

parfois contre vents et marées. Les solides amitiés qui résistèrent à

cette personnalité fougueuse et entière permirent cette aventure digne de

celle d’un Ulysse du XXe siècle. Face aux géants de l’édition moderne, un

homme sut en effet imposer une revue unique en son genre réunissant la

fleur de la littérature (Borges, Brodsky, Cioran, Paz, Schéhadé, Yeats,

etc.) et des arts (Bacon, Balthus, Botero, Szafran…).

Rédigés à cinquante ans d’intervalle, ces deux textes retracent ainsi

cette aventure romanesque de La Délirante et l’amitié qui lia l’auteur à

Sam Szafran. Le fil directeur réside dans ce fameux escalier du 54 de la

rue de Seine, un immeuble de six étages au cœur du quartier de

Saint-Germain-des-Prés où logeait Fouad El-Etr. C’est ce même escalier qui

allait bientôt sur les encouragements du poète éditeur devenir l’atelier

de travail de Sam Szafran, un atelier quasi-hypnotique qui devait se

transformer en labyrinthe prolongeant au siècle passé les gravures

tourbillonnantes des fameuses prisons de Piranèse. Dès la première lettre

datée de 1974, Fouad El-Etr jette les esquisses d’un traité informel du

pastel : « Je me rends compte seulement à quel point la technique du

pastel, que tu es le seul à perpétuer de nos jours avec un tel éclat,

s’est libérée avec le temps d’une destinée de demi-teinte pour se ranger,

avec ses poudres et couleurs, du côté de la peinture. Quel chemin depuis

le profil d’Isabelle d’Este esquissé à la pierre noire par Vinci, et

rehaussé de sanguine, de craie ocre et de blanc, et repris à l’estompe,

jusqu’aux splendides portraits de Chardin et de Perronneau, qui sont de

véritables hymnes au pastel !… ». Fixer l’éphémère grâce au pastel en

un fragile équilibre toujours menacé, telle était la crête envisagée. .

Ce « monologue poudré » est ponctué de réminiscences de Chardin, tout

autant que de perfections évoquées par le poète Francis Ponge. Cette

délicatesse exigeante devient alors omniprésente, page après page, le

lecteur devenant lui-même hypnotisé par tant de nuances encore accentuées

par le mouvement spiralaire récurrent des marches de l’escalier… Ce

vertige ouvrant vers de multiples infinis devient alors l’élan de la

création la plus incroyable, l’escalier formant lui-même une métaphore de

l’existence.

Avec « L’Escalier de la rue de Seine », nous franchissons ainsi les

barrières du temps en revenant dix années auparavant, un soir d’octobre

1965, véritable coup de foudre artistique. Acte de naissance de La

Délirante dont le premier numéro sortira en 1967, cette amitié aura à

braver les intempéries et les aléas politiques et sociaux (mai 68),

économiques (les impossibles financements) tout en poursuivant un

cheminement fécond entre poésie, art et littérature. L’indépendance de

Fouad El-Etr nourrie du dialogue fécond entretenu avec les plus grands

noms des arts et des lettres du siècle passé, sans compter les grands

auteurs plus anciens, donnera naissance à un travail éditorial unique en

son genre dans la grande tradition typographique conjuguant excellence et

raffinement. Un témoignage délectable et inspirant… on ne peut qu’en

remercier l’auteur, Fouad El-Etr.

Philippe-Emmanuel Krautter

Erri De Luca : « Les règles du

Mikado » traduit de l’italien par Danièle Valin, Editions Gallimard, 2024.

« Les règles du Mikado » présidant à la rencontre fortuite

d'un vieil homme et d'une gitane fuyant les siens, tel est le thème du

dernier roman d'Erri de Luca paru aux éditions Gallimard. En une évocation

à la fois pudique et profonde, le narrateur – dont l’auteur n’est jamais

très éloigné – ouvre la main pour recueillir cet oiseau apeuré poursuivi

par les siens. L’accueil, le partage, l’échange, la foi en l’être humain

quels que soient ses secrets, constituent les thèmes récurrents de ce

roman discret à l’image de son auteur. Le vieil horloger – nous ne

connaîtrons pas les noms des protagonistes comme s’en explique le roman en

préface – apprécie la minutie du geste, celle des mécaniques de précision

tout autant que l’habileté à se saisir des fins bâtonnets de bois du

fameux jeu de patience d’origine japonaise. Tout est lié, le destin des

hommes à l’image des parties composant la nature, la moindre modification

provoquant une suite d’effets souvent insoupçonnables, à l’image de cette

jeune femme dont le destin se trouvera étonnamment bouleversé tout autant

que celui de son bienfaiteur… Derrière l’intrigue apparemment simple se

cache une multitude d’analyses sur les situations, les caractères, le

destin et les multiples interactions suscitées par la vie. De Luca dresse

un portrait sensible de ses protagonistes où la poésie n’est jamais

éloignée, un récit initiatique en forme d’accueil de l’altérité qui laisse

une profonde inspiration de liberté après sa lecture dans la belle

traduction de Danièle Valin.

Henry Miller : "Jours tranquilles

à Clichy" ; Traduction de Gérald Robitaille ; Préface de Michael Paduano ;

Photographies de Brassaï, Editions Bartillat, 2023.

Les éditions Bartillat ont eu l’heureuse idée de publier pour la première

fois en français « Jours tranquilles à Clichy » de l’écrivain américain

Henry Miller illustré des photographies du non moins célèbre photographe

Brassaï. Ces récits entre roman et autobiographie d’années passées à

Clichy dans les années 30 du siècle passé relèvent tout autant de

l’impromptu incisif que d’une méditation sur la vie. Avec sa spontanéité

jouissive, le narrateur sait se saisir des petits riens du quotidien

illuminant une journée alors que les amours tarifées, la nuit venue,

scandent le récit selon le rythme libertaire bien connu de l’écrivain

américain. Bien entendu, certains propos seront difficilement admissibles

de nos jours, mais tel n’est pas le cœur de l’ouvrage traduit avec une

rare acuité par Gérald Robitaille qui sait en restituer le souffle

millérien.

À l’image du célèbre « Colosse de Maroussi », Miller sait en ces pages se

saisir de la vie comme d’une flamme entre les doigts, exercice hautement

périlleux où beaucoup ont péché par excès ou trop grande prudence. À la

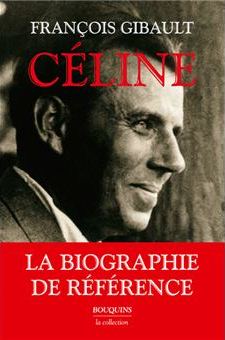

différence de l’univers blafard, pour ne pas dire glauque d’un Céline

relatant le milieu proxénète de la ville de Londres quelques années

auparavant, Miller parvient à trouver un rayon de soleil dans les camaïeux

de gris de la capitale française. Période féconde de l’écrivain pourtant

dans le plus grand dénuement ainsi que nous le rappelle en postface

Michael Paduono, « Jours tranquilles à Clichy » parvient à restituer une

tranche de l’histoire d’un quartier populaire de Paris dans les 30 (mars

1932 à fin 1933 plus précisément) au 4 rue Anatole Franche à Clichy avec

son ami Alfred Perlès. Un récit haut en couleur, un hymne quasi extatique

à la vie.

Philippe-Emmanuel Krautter

Antoine Sanchez : « Le Pégase »,

Éditions L’Atteinte, 2020.

Il y a toujours quelques pépites littéraires que l’on découvre un peu plus

tard notamment lorsque la maison d’édition est discrète et édite

tranquillement des ouvrages de quelques dizaines de pages sensibles et

tournées vers l’intime et l’humain. Tel est le cas de ce court roman «

Pégase » dont l’auteur, Antoine Sanchez, musicien et écrivain, transcrit

les rythmes des mots de tous les jours des habitués accoudés au zinc ou

assis à une des tables de ce bar-tabac de village, hors du temps, non loin

de l’église et de sa place où joue Norbert, le musicien, que tous

connaissent. Pégase sauvé de sa fermeture par Raymond et Odile est un lieu

hanté par ses habitués, par toutes ces personnalités qui y laissent une

trace journalière, d’une banalité parfois déconcertante, mais qui sont les

meilleures vigies de tout ce qui peut ou pourrait se passer dans le

village. Fins observateurs des autres, ces personnages iconiques de ce

lieu sont eux-mêmes regardés et commentés par les autres. Ils s’inquiètent

du retard de l’un, de la santé de l’autre, de l’absence trop prolongée

d’un tel… Tous ont bien plus de « relief » que ne laissent paraître leurs

rituels quotidiens.

« Au Pégase, il a ceux qui sont là depuis toujours. Le zinc, la bête et ce

verre que l’on brandit en guise de prière, entre soif de joute et

d’immobile. » Au Pégase, il a aussi ceux qui ne feront que passer.

Un café, un petit blanc, un thé, un scotch… si tôt ! Un autre ?

Tient que ce passe-t-il, un brin de déprime, de nostalgie ou de

mélancolie, vas-y parle-nous, raconte… « Ce court texte émaillé de

réflexions philosophiques et métaphysiques, est un vrai petit théâtre,

fait de vies cabossées dont on détourne habituellement le regard » écrit

l’éditeur et de ce fait il n’est plus possible d’entrer dans un bar et de

ne pas observer ce foisonnement de moments de vies qui y passent un court

instant sans imaginer la suite de toutes ces histoires potentielles,

celles qui réjouissent l’imagination des écrivains.

« Les derniers clients sortent leurs billets, leurs pièces, leurs cartes.

Raymond regarde dehors, la nuit, la lumière des lampadaires, des

silhouettes fuyant sous la pluie. Une journée comme une autre. Rien qu’une

journée comme une autre. »

Sylvie Génot-Molinaro

Richard Rognet : « Patienter sous les nuages », NRF,

Editions Gallimard, 2024.

Dans son dernier recueil, le poète Richard Rognet nous convie à «

Patienter sous les nuages », belle invite que le lecteur ne manquera pas

de suivre à la lettre ! L’auteur puise en ces pages inspirées à l’encre

diaphane de ces formes évanescentes par excellence, nous entraînant dans

une contemplation que les temps modernes tendent trop souvent d’occulter.

L’ouverture de ces poèmes en prose se fait sous la forme d’une promenade

où les sens sont aux aguets, prompts à saisir l’insaisissable, frôlements,

ombres, songes… L’écriture se conçoit alors comme viatique à la douleur et

autres peines du monde. Le langage entendu ainsi devient synonyme de vie,

toujours en devenir, jamais révolu.

La poésie de Richard Rognet se veut mouvement, vibrations, parfois

imperceptibles de la nature et du monde. En un élan toujours renouvelé, le

poète tente d’en retenir l’essence, de l’approcher à l’affût, la nature

revêtant alors un autre manteau, non plus accessoire de nos loisirs mais

bien celui incontournable de la vie même. Cette inspiration élégiaque qui

transparaît de cette prose sensible n’a rien de convenu mais relève plutôt

du souffle vital du poète qui y puise notamment ces vers d’une grande

délicatesse dont les dialogues impromptus avec les éléments renforcent

encore notre émerveillement : « J’entre dans la lumière qui fourmille

parmi les arbres, je lui demande quel chemin elle veut bien me proposer

pour que j’aille toucher les ultimes langues de neige qui étincellent sur

les les pentes, j’entre dans la profondeur de la lumière… ».

Philippe-Emmanuel Krautter

« Giocanda » de Nikos Kokàntzis,

traduction du grec par Michel Volkovitch, Mikros Littérature, Éditions de

l’Aube, 2022.

Giocanda est l’œuvre d’une vie et d’un souffle, celui de

l’amour inconditionné et éternel réunissant à jamais deux êtres que

l’Histoire cherchera pourtant à séparer… Nikos Kokantzis livre, en effet,

avec ce témoignage sensible et poignant l’histoire – sa propre histoire –

d’un jeune adolescent dans la ville cosmopolite de Thessalonique où

communautés juives et locales vivaient en harmonie jusqu’à ce que le vent

de la Seconde Guerre mondiale ne vienne balayer à jamais tous ces liens.

Giocanda est une jeune fille juive, voisine de Nikos, l’auteur et

narrateur, les deux adolescents scellant rapidement leur destin en des

liens purs et absolus. Kokantzis, page après page, se remémore ces amours

naissantes, ce rapprochement indéfectible entre deux êtres qui allaient

bientôt – trop tôt – être séparés à jamais. Mais c’était sans compter sur

le travail de mémoire et d’écriture qui allait combler ces vides et

perpétuer ce souvenir passionnel transcendant ainsi les affres du temps.

Nul lyrisme, nul pathos dans l’écriture limpide et poétique de l’écrivain

grec si bien rendue par la belle et sensible traduction de Michel

Volkovitch, mais la présence et la sensualité de ces deux jeunes

adolescents en des pages qui pourraient bien être une définition de

l’amour absolu... Une évocation dont le lecteur ne sortira pas indemne et

qui contribue à perpétuer la mémoire de tous ces êtres brisés par le

destin.

À noter la récente parution du même auteur disparu en 2009 : « Le vieil

homme et l’étrangère » aux mêmes éditions de L’Aube.

Philippe-Emmanuel Krautter

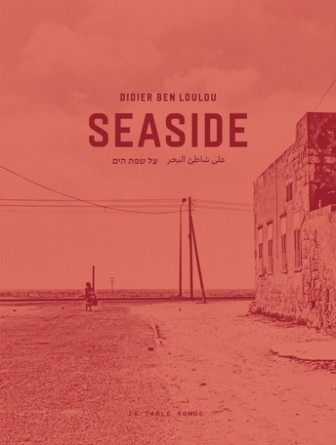

« Pièces roses » et « Pièces

baroques » de Jean Anouilh, Coll. « La Petite Vermillon », Éditions La

Table ronde, 2023.

Si Antigone demeure l’œuvre la plus célèbre de Jean Anouilh, ses

nombreuses autres créations ne sauraient pour autant être négligées

notamment celles dénommées « Pièces roses » ou encore « Pièces baroques »

que le lecteur retrouvera dans ces deux volumes récemment parus dans la

collection « La Petite Vermillon » aux éditions La Table ronde. Des œuvres

empreintes de fantaisie, de légèreté et d’humour, ainsi que leur titre

respectif le laisse présager. L’auteur avait lui-même rangé et regroupé

ses pièces selon cette thématique : « roses », « baroques » ou encore «

Pièces costumées », « Pièces grinçantes », etc. également parues dans

cette collection.

« Humulus ou le muet » qui ouvre le recueil « Pièces roses » sera la

première pièce de Jean Anouilh qui sera représentée en 1932. L’histoire

est celle d’un muet, Humulus, qui ne peut après avoir été soigné prononcer

qu’un seul et unique mot par jour ; Comment en ces circonstances déclarer

son amour ? Pièce courte pleine de fantaisie mais aussi un brin cruelle… «

Le bal des voleurs » qui suit sera l’un des premiers succès de l’auteur

après « Le voyageur sans bagage » et signera une longue coopération entre

Anouilh et Barsacq. Enfin, représentée en 1940, « Léocadia » après « Le

Rendez-vous de Senlis » et qui referme ce volume est probablement la pièce

la plus connue avec une jolie thématique intemporelle, celle du temps et

de la vie…

Le lecteur retrouvera dans le volume « Pièces baroques » trois autres

pièces de théâtre créées dans les années 1960-70 notamment « Cher Antoine

ou l’amour raté » de 1966 ; un huis clos caustique sur fonds d’ouverture

de testament offrant un jeu aussi âpre que pétillant suivi de « Ne

réveillez pas Madame » et du « Le Directeur de l’Opéra », des oeuvres

également pleines d’un humour sans concession sur le monde de la scène et

l’amour…

L.B.K.

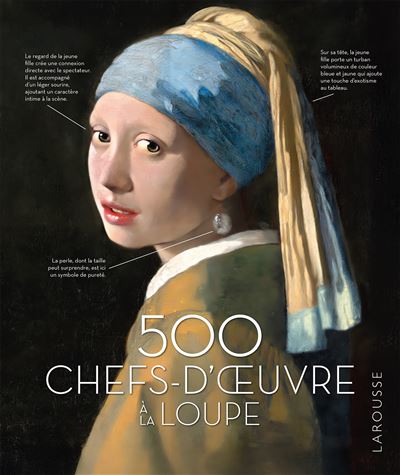

« Le Tour du Monde en 80 jours »

de Jules Verne et « Jane Eyre » de Charlotte Brontë, Editions Larousse,

2023.

Quel plaisir de retrouver ces titres de toujours – « Le Tour du monde en

80 jours » de Jules Verne ou encore « Jane Eyre » de Charlotte Brontë – dans

cette collection collector chez Larousse ! Un ravissement qui allie autant

le plaisir des yeux que celui de la lecture avec une mise en page claire,

des caractères lisibles, de belles illustrations et de jolis culs-de-lampe

ou autres ornements ; tout enchante dans ces ouvrages d’antan offerts aux

siècles derniers à Noël aux enfants fortunés ou pour les plus studieux à

titre de récompense, ce que l’on nommait alors « Prix de fin d’année »…

« Le Tour du monde en 80 jours » de Jules Verne, cet incontournable

classique publié pour la première fois en 1872, enchante toujours autant

les grands et plus jeunes avec ces extraordinaires aventures de Phileas

Fogg et de son fidèle domestique ; qui n’a jamais rêvé en tenant entre ses

mains ce fabuleux voyage ? L’un des meilleurs romans de Jules Verne ayant

connu bien des traductions et adaptations… Sa lecture demeure cependant

dès plus jubilatoire !

« Jane Eyre » de l’anglaise Charlotte Brontë, l’aîné des trois « sœurs

Brontë », est, pour sa part, un roman inoubliable qui a bouleversé nombre

de générations depuis le XIXe siècle. Comment oublier, en effet, la vie de

cette orpheline qui subira les affres de sa tante et cousines, avant que,

devenue gouvernante, elle ne tombe amoureuse du père de son élève, Mr.

Rochester, pour le meilleur et pour le pire… Un ouvrage considéré comme le

chef d’œuvre de Charlotte Brontë!

L.B.K.

François de Saint-Chéron : «

Malraux devant le Christ », Editions Desclée de Brouwer, 2023.

On connaît (certes, plus ou moins bien) l’œuvre, la vie ou la pensée de

cette incomparable personnalité éprise de culture et d’art que fut André

Malraux, et François de Saint-Cheron a par son talent et fidélité beaucoup

contribué et œuvré à cette connaissance. Il demeure cependant un point –

plus intime – sur lequel Malraux demeure moins connu, celui de la

religion. Si son attrait pour certaines religions notamment

extrême-orientales et sa fascination pour l’Inde sont plus familières ou

si nous avons tous en mémoire ses fabuleux ouvrages concernant l’art

chrétien (« Le Monde chrétien », « Le Surnaturel »), quelle était

cependant sa position ou croyance face à la religion chrétienne dans

laquelle il était né ? Si Malraux se présentait, ainsi que le souligne

l’auteur, comme agnostique, cette seule affirmation n’épuise cependant pas

à elle seule toute la question, tant s’en faut !

À la lumière de son œuvre et convoquant de nombreux témoignages (lettres,

biographies…), François de Saint-Cheron faisant preuve de pudeur et d’une

belle sensibilité révèle, en effet, au lecteur un Malraux bien plus

complexe et déconcertant : Son attrait ou attachement à certains saints –

on songe à saint Jean l’Evangéliste dont il demandera à une sœur lecture,

en 1944, alors qu’il pensait être fusillé au petit matin, mais aussi saint

François d’Assise ou Lazare – titre d’un récit autobiographique ; Son

respect, ses interrogations ou affirmations à certains de ses amis

notamment au Père Bockel, aumônier de la brigade Alsace-Lorraine, à

Mauriac ou à Bernanos, parfois appuyées ou reprises dans les pages de ses

ouvrages ; Son intérêt, enfin, accordée au Christ, à l’âme, au mal, à la

foi ou transcendance… Croyance, quête ou regret ?

C’est un Malraux effectivement plus intime et bien moins péremptoire que

certains n’avaient voulu le dire que découvriront les lecteurs de cet

ouvrage ; nombre de ses proches ou amis l’avaient pour beaucoup

parfaitement pressenti ou senti. Au-delà de sa réelle connaissance de la

culture chrétienne, Malraux semble, non pas obsédé, mais « hanté » par la

question de la transcendance, « cette part éternelle qui en lui [l’homme]

le dépasse. » écrira-t-il au Père Bockel… Ce n’était peut-être pas pour

rien que le Général de Gaulle lui avait un jour répondu : « Pourquoi

parlez-vous comme si vous aviez la foi, puisque vous ne l’avez pas ? »

L.B.K.

Chris Offutt : « Les Gens des

collines », Coll. « Totem », Éditions Gallmeister, 2023.

Mick Hardin est un enquêteur du CID, la division des enquêtes criminelles

de l’armée, spécialité homicides, en permission dans sa région natale du

Kentucky où vivent sa sœur, Linda, première femme shérif du comté, ainsi

que sa femme Peggy, enceinte et proche d’accoucher. Ce pourrait être le

début d’une histoire toute simple mais il n’en est rien … Mick aime un peu

trop le bourbon et les moments de solitude dans une cabane en bois au

milieu des collines, c’est là que Linda le trouve et lui demande de l’aide

sur une enquête. Mick a participé aux grands conflits militaires

américains et se pose en vétéran respectable mais cela suffira-t-il pour

que les habitants les aident à retrouver le témoin de ce crime et dont

tous connaissent l’identité de la victime ? Et quand bien même, quelqu’un

serait-il prêt à « cracher » le nom du meurtrier... Une course contre la

montre et une enquête serrée se profilent car Mick doit aussi reprendre du

service même avec pas mal de jours de retard et se débattre avec des

différends entre lui et Patty…

Chris Offutt joue sur sa connaissance des gens bruts et méfiants des

collines qui cachent leurs non-dits et leurs secrets. Dans les trois

premières pages du roman, le scénario s’écrit et une tension s’installe. «

…Quelque chose arrêta son regard, une couleur ou une forme qui n’aurait

pas dû être là… Il se redressa pour s’étirer le dos et vit une femme

allongée dans une position disgracieuse, le corps contre un arbre, la tête

pendant vers le bas, le visage tourné. Elle portait une robe élégante. Ses

jambes étaient nues et une chaussure manquait à son pied. L’absence de

culotte le fit douter qu’il puisse s’agir d’une chute accidentelle. Il

s’approcha et reconnut suffisamment ses traits pour savoir son nom de

famille. » Une ambiance western policier actuel, un rythme

cinématographique, des chapitres comme des plans-séquences et un style

clair nous plongent dans les familles du coin et la diplomatie parfois

limite que Mick affectionne pour obtenir ce qu’il veut entendre. Mick ne

voit plus les choses comme tout le monde, trop d’horreurs de guerre dans

son esprit, sans doute, et trop chercher empêcherait de trouver : « …Ne

cherche pas les champignons, regarde là où ils poussent. La nuit, ne

cherche pas la piste d’un animal, va juste là où il n’y a pas d’arbre.

Vois les formes et les couleurs, pas la chose elle-même. » Une porte de

sortie pour l’esprit de Mick, le chant des oiseaux, la beauté des arbres

et de la nature qui l’entourent et où il aime se réfugier.

Heureusement car pour tenir le coup et mener à bien cette enquête, Mick et

Linda vont compter les morts qui jalonneront les routes escarpées des

collines du Kentucky, comme l’intervention d’un agent du FBI, pas vraiment

le bienvenu dans ce comté. Mais il faudra bien faire avec les

susceptibilités de chacune et chacun et les méthodes peu orthodoxes de

monsieur Hardin, le passé de tous et trouver qui manipule qui suivant la

devise de Mick :

« Fais ce qui doit être fait ».

Sylvie Génot-Molinaro

« Je pense à votre destin – André

Malraux et Josette Clotis – 1933-1944 » de Françoise Theillou ; 256 p.,

Coll. « Essai français », Editions Grasset, 2023.

La vie et la personnalité de Josette Clotis, deuxième compagne d’André

Malraux de 1933 à 1944, sont quelque peu moins connues ; on songe en

comparaison, bien sûr, à sa première épouse, Clara Malraux, union dont

naîtra Florence Malraux. André et Josette se rencontre avant-guerre à la

NRF, Malraux est déjà un écrivain connu et il obtiendra le Prix Goncourt

quelques semaines plus tard. Josette, apprenant la nouvelle chez ses

parents en province, ne sera pas peu fière de cet amant… mais André

Malraux est marié, et Clara enceinte de Florence… L’auteur, Françoise

Theillou, s’est appuyée pour écrire cet ouvrage sur de nombreuses archives

dont les journaux intimes de Josette Clotis. Elle nous donne ainsi à lire

cette liaison faite de séparations, d’absences, d’amour et

d’incompréhensions. Heureuse, se morfondant, désespérée, combien de

chambres d’Hôtel, d’heures passées à attendre André...

Ils sillonneront ensemble, séparément ou parallèlement durant les années

de guerre la France du Nord au Sud et du Sud au Nord. Durant ces années,

si Malraux affirme sa personnalité et sa vocation d’écrivain, s’enfermant

pour écrire, Josette, elle, y renoncera ; André deviendra également le

fameux colonel Berger. Malraux n’aura pas toujours, ni même souvent, sous

la plume de Françoise Theillou la part belle. L’auteur, fidèle en cela aux

archives en sa possession, n’a pas entendu travestir la réalité. L’ouvrage

est d’ailleurs complété par de nombreux inédits issus notamment des

papiers personnels de Josette, de billets ou de correspondances d’André

Malraux à Josette ou encore d’un Cahier de préparation également inédit

d’André Malraux.

De ces années de vie côte à côte, naîtront deux fils que le destin ravira

violemment à André lors de leur adolescence dans un tragique accident de

voiture, après lui avoir déjà ravi quelques années auparavant dans un non

moins tragique accident de train ; leur mère, Josette Clotis ; celle qui

durant plus de dix années de 1933 à 1944 n’aura jamais hésité à attendre,

à courir et rejoindre sur les quelques mots d’un message celui qu’elle

n’aura jamais cessé d’aimer, celui qui signait de chats en fil de fer,

André Malraux.

L.B.K.

« Hommage à Philippe Sollers »,

NRF, Editions Gallimard, 2023.

Comment rendre hommage à Philippe Sollers après sa disparition au

printemps 2023 à l’âge de 86 ans ? Qui ne connaît pas Philippe Sollers ?

Mais le connaît-on vraiment ? Derrière les clichés trop souvent véhiculés

plus vite que la lumière se cache un homme épris de liberté, de beauté et

d'amour, éléments d'un ciment imperturbable qui édifia, année après année,

une réflexion majeure et innovante dans notre société en crise de fausses

certitudes. Si l'homme attire ou agace certains, Philippe Sollers ne

laisse assurément pas de glace, mais brûle d'un feu qui jette des

éclaircies dans notre quotidien.

Cet « Hommage à Philippe Sollers » publié aux éditions Gallimard réunit

ses amis, ses connaissances de longue date en autant de rencontres que

l’écrivain suscitait ou accordait toujours avec générosité. Hommage donc

non point à un défunt, mais à un éternel amoureux de la vie qui se

prolongera encore par ces nombreux témoignages laissés en sa mémoire.

« Francis Ponge , Philippe Sollers -

Correspondance. 1957-1982 », Édition de Didier Alexandre et Pauline Flepp,

Collection Blanche, Editions Gallimard, 2023.

Voici réunis en un seul et fort volume publié aux éditions Gallimard

vingt-cinq ans de correspondance entre deux personnalités emblématiques de

la littérature du XXe siècle, Francis Ponge et Philippe Sollers. Cette

parution établie par Didier Alexandre et Pauline Flepp survenant au

lendemain de la disparition de Philippe Sollers, le 5 mai 2023, permettra

d’apprécier la richesse et la verve toujours présente chez l’écrivain

dialoguant avec le poète, son aîné. 37 ans séparent, en effet, ces deux

hommes que l’amitié va réunir, Ponge pressentant rapidement les qualités

littéraires du jeune écrivain qui signe encore sa correspondance par

Philippe Joyaux, son patronyme officiel. Les quinze premières années de

cet échange nourri témoignent du soutien indéfectible de Ponge pour ce

jeune espoir qu’il recommande notamment à Marcel Arland et Jean Paulhan

pour la NRF. Très rapidement, le ton change et du formel « Cher Monsieur »

les différentes lettres seront introduites pas un « Cher Francis » et «

Cher Philippe »… Couvrant la période 1957-1982, cet échange épistolaire –

inimaginable de nos jours à l’heure numérique – reflète les grandes heures

de la littérature et de la culture de la deuxième moitié du siècle

dernier, tout autant que les petits tracas de la vie quotidienne et de

santé. Les livres en maturation transparaissent au fil des lettres,

l’œuvre en genèse des deux écrivains se dessinant parmi les cabales menées

à l’encontre de leur génie respectif. Cinéma, architecture – Sollers

confessant qu’il ne quittera plus la Cappella dei Pazzi de Santa Croce à

Florence !, peinture, musique… tout fait signe pour ces deux âmes éprises

de beauté. Malheureusement, comme toute amitié entière, les heurts ne

manqueront pas, notamment à partir de la rupture accélérée par les

évènements de mai 68, Ponge du côté de l’ordre en place, Sollers tournant

ses regards vers la Chine…

Vient de paraître également aux éditions Gallimard, collection Folio+

Lycée, le dossier programme du bac consacré au texte fondamental de

Francis Ponge « La Rage de l’expression ». Une publication très didactique

présentant toute la richesse de la démarche du poète dans le contexte

historique de son époque. Un dossier pédagogique également passionnant

pour les post-bacheliers !

"Deux vies" d’Emanuele Trevi, récit

traduit de l'italien par Nathalie Bauer, Prix Strega 2021, Philippe Rey

Éditions, 2023.

« Deux vies » convoque inexorablement une troisième vie qui

leur est intimement associée, celle du narrateur et auteur Emanuele Trevi

qui livre avec cet ouvrage un beau témoignage sur l’amitié et la vie dans

cette édition soignée et traduction inspirée de Nathalie Bauer. Ce récit

qui aurait pu être le sujet d’un roman se trouve être celui d’un survivant

qui avec le recul des années rend témoignage de deux âmes éprises de

littérature et de liberté. Pia Pera et Rocco Carbone, tous deux écrivains,

eurent en commun une vie pleine d’aspirations pour une durée trop

éphémère. À l’image de ces papillons d’un jour, ces deux personnages

illuminèrent la vie de l’auteur qui en ces pages à la fois attendries et

sans concessions sur le caractère de ses deux amis livre un plaidoyer

émouvant sur l’amitié sincère, si lointaine des virtualités digitales. De

quoi est composée cette amitié ? De proximités, mais aussi de distances

parfois, ainsi que le souligne l’auteur, le fameux « Parce que c’était

lui… » n’étant pas un long fleuve tranquille… Nous nous surprenons à

sourire de certains traits de caractère, à verser une larme sur ces

attentes à jamais insatisfaites, ces petits riens qui composent la vie

comme ils émaillent l’espoir. Mais, toujours, revient ce lien indéfectible

qui scande par ses pulsions le souvenir des années passées, ces sourires

et instants radieux passés ensemble et qui ne pourront jamais disparaître

de la mémoire du narrateur, ces flammes d’un amour partagé pour les

lettres et l’écriture même si parfois les avis fort heureusement pouvaient

diverger. Emanuel Trevi livre avec ce témoignage un récit sensible et

poignant, un hommage tout autant à ses amis disparus qu’un Tombeau

poétique perpétuant une antique tradition que l’auteur honore ainsi.

Philippe-Emmanuel Krautter

Robert Walser : « Retour dans la

neige » ; Traduit par Golnaz Houchidar ; Préface de Bernhardt Echte, Zoé

Poche éditions, 2023.

L’écrivain suisse Robert Walser (1878-1956) qui termina ses jours dans un

hospice à Herisau où il résidera 23 ans, sa raison l’ayant quitté, nous a

laissé pourtant de nombreux ouvrages témoignant de sa lucidité et de la

profondeur de ses jugements. À l’image de Nietzsche, peut-être a-t-il

traversé le miroir vers d’autres contrées qui nous paraissent

inexpliquées… Toujours est-il que le présent recueil de nouvelles « Retour

dans la neige » témoigne de son acuité à dresser en quelques pages un

tableau littéraire fait de concision, de détails ciselés en une prose à la

fois légère et percutante, sans oublier cette candeur et surprise au monde

qui se renouvelaient au quotidien chez l’écrivain. « … et il a fallu que

tous les traits si précieux de mon caractère, empreint de la musique de

mes origines, se perdent… (…) et qui sait, l’innocence de la campagne

reviendra un jour jusqu’à moi et alors je pourrai à nouveau me tordre les

mains dans la solitude ».

La belle traduction que livre Golnaz Houchidar de ces vingt-cinq proses

brèves restitue le charme de cette écriture à cette époque charnière de la

vie de l’écrivain venant de quitter Berlin et les avant-gardes pour

rejoindre sa ville natale. En un élan primesautier dans certaines pages,

Walser sait exulter et magnifier la nature qui sera un perpétuel

ravissement à ses yeux. L’écrivain parvient également en quelques lignes à

dresser un portrait d’une rare sensibilité, à contre-courant de ce qui

pouvait être réalisé jusqu’alors (splendide portrait de Madame Scheer).

Cette lucidité indocile ne cessera en ces pages de surprendre le lecteur

qui s’étonnera de son caractère rebelle tout autant qu’il sourira de ses

introspections. Nul dolorisme ni atermoiement chez Walser mais un

perpétuel étonnement aux choses de la vie ainsi que le relève Bernhard

Echte dans sa préface : « Au fil de ces textes, l’innocence du regard,

l’infinie curiosité du flâneur, la pudeur devenue précepte littéraire,

acquièrent une force intemporelle ». Avec « Retour dans la neige », Robert

Walser offrira au lecteur du XXIe s. de brèves et inoubliables pages

sublimant le quotidien.

Philippe-Emmanuel Krautter

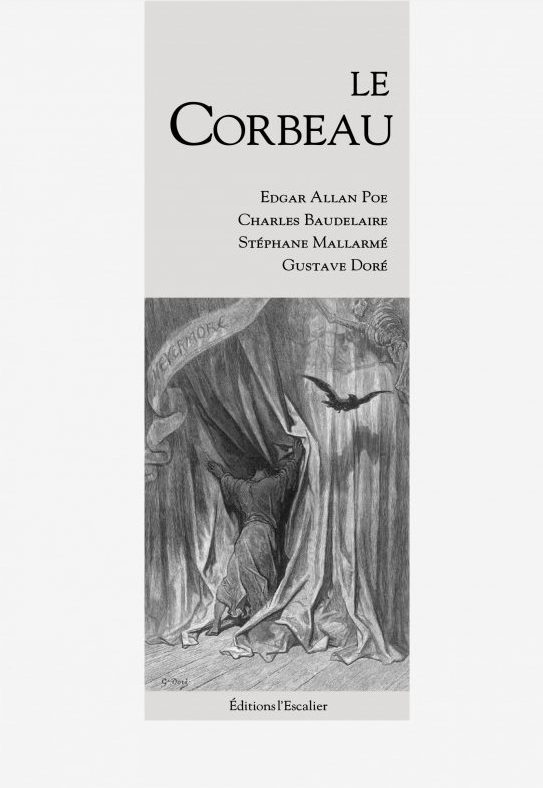

"Le Corbeau - E. A. Poe, C.

Baudelaire, S. Mallarmé, gravures de Gustave Doré » ; Broché, 138 x 204

mm, 160 pages, Éditions de l'Escalier, 2022.

Trois incontournables poètes et un non moindre grand graveur pour un même

et seul animal, tel est le choix fait par les éditions de l’Escalier pour

cette mise en rapport originale du célèbre poème d’Edgard Poe « The Raven

» ou « Le Corbeau ». On y retrouve cette atmosphère singulière et irréelle

si chère à Poe. Un poème à la métrique stricte traduit, en effet, non

seulement par Charles Baudelaire, mais aussi par Stéphane Mallarmé, et

même gravé par Gustave Doré…

Ces relectures transversales qu’autorise ce recueil bien mené devraient

attirer l’attention de tous les amateurs de poésie, de traductions, mais

aussi de variations autour d’une même œuvre. À partir de quel point de

rupture le traducteur s’éloigne-t-il, en effet, de l’intention de l’auteur

? Existe-t-il d’ailleurs une intention unique de l’œuvre qui resterait

indissociable de son créateur ? Ces éternelles questions se poseront

irrémédiablement aux lectures successives de ce poème écrit en anglais par

l’écrivain américain Edgard Poe en 1845.

Là où Baudelaire débute par :

« Une fois, sur le minuit lugubre, pendant que je méditais, faible et

fatigué, sur maint précieux et curieux volume d’une doctrine oubliée,

pendant que je donnais de la tête, presque assoupi, soudain il se fit un

tapotement, comme de quelqu’un frappant doucement, frappant à la porte de

ma chambre. « C’est quelque visiteur, — murmurai-je, — qui frappe à la

porte de ma chambre ; ce n’est que cela, et rien de plus. »

Mallarmé propose :

« Une fois, par un minuit lugubre, tandis que je m’appesantissais, faible

et fatigué, sur maint curieux et bizarre volume de savoir oublié, — tandis

que je dodelinais la tête, somnolant presque, soudain se fit un heurt,

comme de quelqu’un frappant doucement, frappant à la porte de ma chambre,

— cela seul et rien de plus ».

Le lecteur se passionnera ainsi à passer d’une version à l’autre en

l’agrémentant de ses contemplations des gravures de Gustave Doré conférant

à leur tour au poème un éclairage encore autre et nouveau. Cette richesse

et ces ouvertures laissent une petite idée de la fécondité d’un thème,

lui-même emprunté par Poe à Charles Dickens avec le corbeau parlant Grip

dans « Barnaby Bridge » !

Régine DETAMBEL « Sarah quand même

», Editions Actes Sud, 2023.

Susan claque la porte de Sarah Bernard, elle est épuisée par le caractère

de cette artiste, si grande soit-elle, dont elle rêvait d’être la

secrétaire particulière. Durant vingt ans, c’est ce rêve qui est devenu

réalité, Susan sera auprès de Sarah, dans son intimité jusqu’à en

connaître les moindres recoins, ses amours multiples hommes et femmes

(elle en fera l’expérience éphémère), sa famille, ses amis, ses rôles, ses

voyages, ses finances, ses contrats, sa santé, ses passions, ses colères

et son extravagance… Elle sera de tout. Et tout deviendra aussi son

cauchemar. « J’ai une chambre de domestique dans son hôtel de l’avenue

Pereire. Je n’ai plus d’autre chez-moi depuis vingt ans. Je n’ai pas

d’autre argent que celui qu’elle me donne. Je suis la personne la plus

proche de Sarah. Après son fils. Après toute une kyrielle d’autres

esclaves de Sarah. » . Sarah fait d’elle son souffre-douleur et le témoin

de sa très grande liberté. « Je suis donc la dame de compagnie et la

comédienne à domicile qui lui donne la réplique, la copiste ordinaire, la

costumière et la maquilleuse, parfois la cuisinière et même la confidente…

Parce que Sarah déteste être seule… Seule, elle deviendrait suicidaire. Il

lui faut toujours des adorateurs et adoratrices pour passer ses nerfs. »

Cette femme si chérie et admirée serait-elle finalement trop grande pour

ses épaules ? Les contorsions de la vie théâtrale de Madame Bernhardt, ses

déboires avec les nouveaux comédiens et comédiennes qui juste par leur

jeunesse et l’inventivité d’un autre jeu théâtral mettent en péril sa vie

avec un grand V, dévouée corps et âme pour la scène, avec ses

interprétations de personnages masculins ; des rôles qui, certainement,

ont fait avancer une certaine cause des femmes dans ce milieu mais ont

également déclenché et entretenu de la moquerie et presque du rejet. C’est

sans connaître la Bernhardt qui même amputée d’une jambe (son choix

conscient et éclairé, le 22 février 1915) poursuivra jusqu’au bout sa vie

de femme libre. « - Vous jouez depuis combien de temps ? – Depuis que

Victor Hugo m’a offert un diamant. – Et quand est-ce que vous allez

arrêter ? – Jamais.» Si même, parfois, dans un moment de tristesse ou de

désespoir Sarah raconte sa vie à Susan, ce en quoi l’auteur, Régine

Detambel, nous régale d’anecdotes sur sa vie tant historiques que privées.

C’est la version de Sarah qui restera « elle aura toujours été au plein

milieu de sa vie, sans aucun sens de la mort à préparer ou de la nécessité

de s’arrêter pour contempler le chemin parcouru… D’ailleurs non, elle

n’était pas au milieu de sa vie, elle en a toujours été à l’extrémité la

plus piquante, à la pointe violente et capricieuse, fougueuse et

séductrice de la vie. » Écrit Susan dans ce texte rédigé comme un journal

à rebours, de sa première rencontre avec son idole jusqu’à la déchirante

rupture, question de survie… « En arrivant à New York j’ai trouvé le

courage de la quitter. Je file sans un mot. » Là, dans tout ce tourbillon

Susan aurait tellement voulu que Sarah l’aime…

« Je ne veux pas être normale, je veux être extraordinaire. » et « Quand

même » était la devise de Madame Sarah Bernhardt.

Sylvie Génot Molinaro

Sébastien de Courtois : « L'ami des

beaux jours », Collection « La Bleue », Éditions Stock, 2022.

Si nous connaissions le journaliste et talentueux animateur de l’émission

« Chrétiens d’orient » sur France-Culture, Sébastien de Courtois, c’était

sans compter ses qualités de romancier, ainsi qu’en témoigne cet ouvrage «

l’ami des beaux jours » paru chez Stock. Happant le lecteur dès les

premières pages, ce récit d’une rare sensibilité ne pourra laisser

indifférent, tant un véritable scénario de film naît immédiatement et

spontanément dans l’esprit du lecteur de ces pages inspirées. L’histoire

est pourtant banale, celle d’une amitié entre deux jeunes étudiants de

province et d’un amour commun naissant pour une jeune femme de quelques

années plus âgée. Ce trio romanesque conduira le lecteur dans les tréfonds

de l’identité, une quête éperdue de l’être et du soi. Frédéric, « L’ami

perdu », à la recherche duquel le narrateur part sur le tard, posant ainsi

la question de l’altérité, mais aussi de celle de la communion si chère à

Montaigne et à de La Boétie. Et parce que justement c’était lui, Frédéric,

Sébastien le narrateur n’a de cesse de s’interroger tout au long de ces

pages au style incisif et percutant, des mots qui claquent tout autant

qu’ils font couler du miel. Cette introspection à la fois douloureuse et

cathartique questionne le sens de nos vies, entre idéaux et contingences,

passions et abandons… Et si « L’ami perdu » était en réalité le double du

narrateur ? Celui que nous possédons toutes et tous en nous et que nous

oublions trop souvent. C’est Sophie, anima du narrateur, qui le

conduira à cette prise de conscience…

Philippe-Emmanuel Krautter

Cedar Bowers « Astra » Éditions

Gallmeister, 2022.

Astra ! Avec un tel prénom, une petite fille peut-elle vraiment grandir

sur terre avec d’autres personnes de son âge ou bien être une sorte

d’électron libre sans limites entourée d’adultes tout aussi éloignés de la

réalité ? C’est là le récit de Cedar Bowers qui pour son premier roman

brosse le portrait de cette petite sauvageonne devenue adulte et mère à

travers le regard et les sentiments de différentes personnes qui lui ont

été ou qui lui sont proches. Des regards croisés pour comprendre la vie d’Astra

qui a grandi sans entrave dans l’ouest du Canada et qui en gardera toute

sa vie les cicatrices psychiques comme physiques. De petite fille sauvage

à l’adolescente fugueuse, puis à la femme séductrice et néanmoins

vulnérable, chacun la décrit dans un parcours personnel, jusqu’au

témoignage de son fils Hugo qui la vénère. Mais ce portrait de femme nous

livre bien autre chose. Ce récit nous pose cette question qui nous taraude

tous : Connaît-on vraiment et complètement une personne ?

Dès la première phrase du livre, « Raymond Brine ne veut pas penser au

bébé à venir… Il ne veut pas penser aux liens du sang, ni à la filiation,

ni à la tendance irrépressible de l’humanité à surpeupler cette planète

exsangue. » Et pourtant c’est bien lui Raymond, le père d’Astra.

À partir de là, quel sera le futur d’Astra dont Gloria, sa mère, va mourir

trop vite ? Qui va entourer cette enfant dans cette ferme communautaire

nommée Celestial ? Quels seront ses repères à la réalité alors qu’elle n’a

cessé d’entendre cette phrase à la fois poétique mais destructrice de tout

équilibre possible pour une enfant : « N’oublie jamais qui tu es, Astra.

L’étoile du cosmos, l’impératrice des cieux. Tu es libre de tes actes. »

Mais « Elle n’est pas autonome, Raymond. Et tu ne devrais pas lui dire

qu’elle appartient au cosmos. C’est faux. Elle est ta fille. » C’est là la

source de tout ce que va vivre Astra, de ses choix instinctifs d’enfant

comme de ceux qu’elle fera une fois adulte. Astra est-elle une enfant

comme une adulte abandonnée à cette liberté trop grande pour elle ? « Qui

est cette fille, au fond ? Comment est-elle devenue ce qu’elle est ? » Un

constat dérangeant tout autant que fascinant entre mensonges, imagination,

violence, désordres, vérités et résilience. Lire Astra, c’est essayer de

déceler les fissures de son histoire, celles qu’elle-même a racontées avec

des chapitres manquants, d’autres modifiés, avec des phrases bancales et

des mots clés dispersés aux quatre coins de sa vie. Lire Astra, c’est

faire le chemin avec elle en la regardant de loin.

Sylvie Génot Molinaro

Liane de Pougy : « Dix ans de fête

– Mémoires d’une demi-mondaine », Editions Bartillat, 2022.

Les mémoires de la célèbre demi-mondaine Liane de Pougy (1869-1950)

viennent enfin d’être publiées, réunies en volume pour la première fois

par les soins d’Eric Walbecq, spécialiste notamment de Jean Lorrain, aux

éditions Bartillat ; pas moins de dix années du début du siècle précédent

vues par le bout de la lorgnette dorée de celle qui aurait pu être

désignée par Proust de « cocotte » à l’image d’Odette de Crécy dans la

Recherche… Car c’est bien le milieu de ces femmes oscillant entre

mondanités et plaisirs de luxe qui se trouve en ces pages décrit par le

menu détail par une femme qui semblait plus gouter les charmes féminins

que les amours tarifées de ses riches amants !

Les âmes dévotes et sensibles devront peut-être s’abstenir dans ces pages

parfois crues qui évoquent sans pudeur ce que pouvait être le quotidien de

ces femmes faisant vaciller le cœur des plus grandes fortunes de l’époque

et souvent plus attirées par les amours saphiques…

Mais de tels souvenirs pourraient être d’un intérêt limité s’ils ne

faisaient intervenir quelques grands personnages de cette fin du XIXe et

début du XXe s. notamment des écrivains tels Gabriele d’Annunzio ou encore

Jean Lorrain ; ce dernier subjuguera littéralement cette femme pourtant

guère impressionnable et dont le lecteur apprendra quelques révélations

étonnantes !

Celle qui naquit Anne-Marie Chassaigne rendra son dernier souffle en tant

que sœur Anne-Marie de la Pénitence après s’être convertie et avoir

prononcé ses vœux. Toute la vie de Liane de Pougy sera pétrie de

paradoxes, sa dernière chambre d’un palace à Lausanne ayant été par ses

soins transformée en cellule monacale…

Philippe-Emmanuel Krautter

Amos Oz : "Les terres du chacal" ;

Traduit de l'hébreu par Jacques Pinto ; Folio Folio N° 7151 Gallimard,

2022.

Ce recueil de nouvelles de jeunesse signé de l’écrivain israélien Amos Oz

et aujourd’hui réédité en Folio par les éditions Gallimard devrait ravir

les lecteurs fidèles de l’écrivain, mais également ceux découvrant son

œuvre.

L’univers des kibboutz à la fois clos, mais confronté à un extérieur

souvent menaçant constitue la trame de fond de ces courts récits de

jeunesse réunis sous le titre « Les terres du chacal » dans la belle

traduction de Jacques Pinto. L’animal, lui-même, sera également, en effet,

omniprésent dans ces récits trempés à l’encre déjà affirmée du romancier

Amos Klausner, mort en 2018, et plus connu aujourd’hui sous son nom

d’auteur Amos Oz. Ayant rejoint jeune le kibboutz de Houlda, c’est de

l’intérieur que le nouvelliste a pu s’imprégner de ces couleurs, ces

sonorités et senteurs qu’il parvient à rendre avec une rare acuité et une

sensibilité à fleur de peau. Cette hypersensibilité qui irise chaque

description, des plus triviales aux plus complexes, n’écarte pas pour

autant la dureté qui règne dans ces collectivités à l’image de la

description de ce jeune chacal pris au piège en un parallèle saisissant

avec la jeune Galila tombant dans la toile tissée par Matatyanou et dont

elle apprendra le terrible secret dans la première nouvelle « Les terres

du chacal », récit ayant donné son nom au recueil. La stupeur d’instants

de tensions mis en suspens se trouve en écho avec les éléments naturels

eux-mêmes tendus aux extrêmes qu’il s’agisse de la nuit, du jour, du

soleil ou encore de la pluie. Ces points d’intrications extrêmes se

prolongent jusqu’au moment où tout bascule, emportant avec soi le destin

des êtres en une fatalité parfois déroutante. Pour ces courts instants

inouïs d’introspection et de descriptions ciselées, le recueil de

nouvelles « Les terres du chacal » mérite d’être (re)découvert.

Albane Prouvost : « renard poirier

», collection Poésie, 88 pages, La Dogana, 2022.

Albane Prouvost poursuit la longue maturation de son travail poétique.

Ainsi, après « meurs ressuscite », la poétesse a retenu pour titre

de son dernier recueil paru aux éditions de La Dogana, « renard poirier

», une réminiscence du poète russe Ossip Mandelstam et de « le poirier

a tiré sur moi » ou encore « le merisier et le poirier m’ont pris

pour cible »… En un long poème s’étirant tout au long du livre, «

renard poirier » suscite tour à tour étonnement, perplexité et

fascination, à l’image d’une longue litanie répétée à partir de quelques

notes ou mots épars. Passée la surprise, les associations de mots créent

un climat – glacé ou brûlant tour à tour – syntaxique envoûtant, sorte

d’état extatique dans lequel le lecteur se surprend à réciter ces mantras

d’un autre temps. En rapprochant de manière inhabituelle certains mots,

puis en les recomposant encore en autant d’autres manières, de nouvelles

associations surgissent et se créent, des sensations émergent

subrepticement ou submergent, comme celles ressenties à l’écoute de contes

anciens surgis des temps, voir même de certains accents pauliniens :

« les poiriers seront de la neige pour les pommiers

le renard croit le poirier

aussi le poirier croit le renard embrasé

poirier embrasé croit tout pardonne tout

espère tout »

Tel un rite initiatique, le poirier révèle ce qu’il suggérait jusqu’alors,

à l’image de l’identité d’Ulysse aux yeux de son père Laërte lors de son

retour à Ithaque à l’évocation des arbres de son verger dont il lui fit

présent. L’arbre chétif peut il espérer couvrir l’étendue de la neige sans

pleurer ?, questionne Alban Prouvost ; quel départ et quelle arrivée nos

souvenirs enneigés sont-ils capables de susciter comme nouvelles

interrogations ? La longue quête de la poétesse nous invite à dépasser les

contingences et nos propres limites pour élargir notre regard au-delà «

des barrières de fleurs », un merveilleux cheminement en compagnie des

goupils et des poiriers…

Philippe-Emmanuel Krautter

Mario Andrea Rigoni : « Colloques

avec mon Démon », Editions Arcadès Ambo, 2022.

Mario Andrea Rigoni, professeur à l’université de Padoue et grand

spécialiste de Léopardi, était aussi poète. Disparu en 2021 alors qu’il

venait de confier aux éditions Arcadès Ambo son recueil « Colloques avec

mon Démon », il n’aura malheureusement pas eu le plaisir de le voir

publié.

Son pessimisme l’avait rapproché de la pensée de Cioran qui correspondait

à sa vision lucide du tragique de la vie. L’homme de lettres cultivait

également un jardin secret, celui de Calliope. Dans les dernières années

de sa vie, son goût s’exacerba pour les éléments, tectoniques, minéraux,

mais aussi quelque peu plus immatériels tels le vent ou la brume dont il

sut saisir l’impermanence dans des évocations délicates : « Je l’aime

parce qu’il effleure la terre et ne l’habite pas. »…

Au fil des pages de ce recueil, sa poésie s’ouvre aux échos mythiques du

temps, souvenances à peine voilées de ces témoins du passé si présents à

celles et ceux qui peuvent encore y prêter attention. Cette pensée

symbolique qui l’occupa sa vie durant transparaît ici ou là, toujours de

manière diaphane à l’image même de sa poésie. Tendue vers l’infini,

l’écriture poétique de Rigoni n’en dédaigne pas pour autant les gouffres

vertigineux, démarche fragile entre ces extrêmes.

C’est entre ces lignes ténues que parfois se tapit son démon intérieur,

double du poète ou esprit rencontré au fil de ses cheminements antiques ?

Cette éternelle question, le poète se la pose et nous questionne, à nous

d’y réfléchir grâce à ce beau et sensible recueil.

Philippe-Emmanuel Krautter

« Très russe » de Jean Lorrain

suivi de son adaptation théâtrale par Oscar Méténier. Édition établie,

présentée et annotée par Noëlle Benhamou, Honoré Champion Éditions, 2022.

Avec « Très russe », Jean Lorrain (1855-1906) signe son deuxième roman qui

eut, entre autres effet, de provoquer la colère de Maupassant qui crut se

reconnaître sous les traits du ridicule Beaufrilan, amoureux transi et

quelque peu ridicule de la délicieuse Madame Livitinof. Le duel fut évité

in extremis, Lorrain ayant préféré les excuses au fleuret… L’action

se déroule entre Yport et Fécamp, sur la côte normande, lieu de

villégiature de cette société de la fin de siècle. Ce roman fut complété

d’une pièce de théâtre avec la collaboration d’Oscar Méténier, pièce

représentée le 3 mai 1893 au Théâtre d’Application.

Les éditions Honoré Champion offrent ainsi la première édition jointe de

ces deux œuvres grâce à l’heureuse initiative de Noëlle Benhamou. C’est en

effet un délicieux récit que livre en ces pages un Jean Lorrain plus

caustique que jamais sur la société de son temps. Le roman est celui d’une

femme fatale – Madame Livitinof, Sonia pour ses nombreux intimes – autour

de laquelle gravitent des amoureux transis, Mauriat, Beaufrilan sans

oublier le narrateur Jacques Harel.

En hommage à Flaubert et Elémir Bourges, Lorrain souhaitait livrer avec «

Très russe » un récit à la croisée du roman réaliste, du roman décadent et

du dialogue, ainsi que le rappelle Noëlle Benhamou dans son introduction à

cette édition soignée. Ce roman aux multiples références musicales est

également émaillé des nombreux coups de griffe et portraits au vitriol

qu’affectionnait l’auteur de Monsieur de Phocas. L’humour corrosif

du dandy qui en quelques mots parvenait à rabaisser ses adversaires

réussit également en ces pages alertes à dresser le portrait de ses

contemporains et de la société dans lequel il évoluait avec un plaisir

manifeste. Donnant lieu à de véritables pamphlets que Molière n’aurait pas

reniés – Lorrain n’hésite pas à citer explicitement quelques vers du

Misanthrope dans ce récit – « Très russe » sait également saisir les

emportements du cœur de ces âmes souvent tourmentées. Allant de la

diatribe acerbe dans laquelle crut se reconnaître Maupassant jusqu’à ce

touchant portrait du couple âgé, les Alexander, Lorrain enchante en

passant en quelques lignes de l’émotion à l’humour corrosif, ce qui n’est

pas la moindre des qualités de ce roman à découvrir.

Philippe-Emmanuel Krautter

|

« Sollers, le musicien de la vie »

de Yannick Gomez ; Préface de Rémi Soulié, Nouvelle Marge Editions, 2025.

Le pianiste et compositeur Yannick Gomez propose avec cet essai paru aux

éditions Nouvelle Marge d’entrer au cœur de l’écriture de Philippe Sollers

par à la musique, car nulle autre écriture ne fut peut-être plus associée

à la musique que celle de Philippe Sollers. Tout fait note effectivement

chez Sollers, à commencer par son pseudonyme débutant par la note Sol,

mais aussi la consonance « île » comme l’île de Ré chérie où il repose de

nos jours… Entre ces deux notes, une ligne mélodique répétée en d’infinies

variations et autres rhapsodies que Yannick Gomez, en fin connaisseur des

écrits de Sollers, analyse en dressant un portrait de l’écrivain-musicien

plus que fidèle. Il faut reconnaître que le grand regret de Sollers fut de

ne pas avoir été musicien, lacune des fées qui lui conférèrent cependant

un don de plume valant plus d’un coup d’archet !

Sollers a toujours été à la recherche de la légèreté qu’il puisait,

notamment, dans ce XVIIIe siècle magnifié par Bach, Haydn, Mozart,

Scarlatti et bien d’autres encore. Si ses préférences ne le portaient

guère vers le XIXe siècle romantique qu’il jugeait trop mélancolique, il

goûtait cependant tout ce qui portait vers la vie, un musicien de la vie

transcendant la grisaille et autre « France moisie »…

Véritable voix qui chante dans le désert culturel contemporain, Sollers

fera toujours choix de la musique quant au rythme, et par là même au choix

des mots qui composaient son écriture. Il suffira pour s’en convaincre de

voir, et surtout d’écouter, les nombreuses vidéos réalisées par Sophie

Zhang et Georgi Galabov chez l’écrivain prenant un secret plaisir à offrir

une cantillation de ses textes.

C’est une foi à part entière qui animait ce passeur aimant les

transversalités ainsi que le rappelle en ces pages Yannick Gomez, même si

certaines d’entre elles ont pu lui être reprochées. Provocant Sollers ? A

l’évidence notamment avec celles et ceux qui ne souhaitaient pas

l’écouter, mais aussi et surtout enchanteur, Sollers, pour celles et ceux

qui savaient apprécier cette musique, cette musicalité littéraire, et

telle est la conclusion de ce bel essai qui ne pourra qu’encourager son

lecteur à ouvrir et « écouter » les nombreux livres de ce musicien de la

vie…

Philippe-Emmanuel Krautter

« Huysmans vivant » d’Agnès

Michaux, Editions Le Cherche Midi, 2025.

Les passionnés de Huysmans, tout comme les esprits curieux prêts à

redécouvrir une plume et un style quelque peu négligés à tort par nos

contemporains, seront ravis de dévorer ces 700 pages, à la fois denses et

alertes. Car avec « Huysmans vivant », l’essayiste et romancière Agnès

Michaux réinsuffle en effet toute la vitalité qui anima l’écrivain, tour à

tour naturaliste, sulfureux et, pour finir, converti…

Il faut avouer que la tâche n’était guère aisée, car si on en croit les

premières pages de cet ouvrage, rien ne semblait en effet prédestiner son

auteur à s’attaquer à un tel monument. Or, loin de là, l’auteur transmet

contre toute attente à son lecteur une étonnante vitalité et fluidité tant

ces pages se dévorent comme un roman, alternant entre érudition et

légèreté pour mieux révéler les multiples facettes de cette personnalité à

part, non dénuée de contradictions.

Au fil des chapitres, le lecteur assistera à la lente maturation de

l’écrivain qui franchira chaque étape initiatique avec une étonnante et

déroutante adaptation, sans que cette métamorphose n’apparaisse pour

autant dénuée de sens. Ainsi découvrirons-nous tout d’abord un Huysmans

plus méconnu, celui de ses années naturalistes aux côtés de Zola, figure

du père tutélaire. Le lecteur qui n’aurait en effet en mémoire que son

ouvrage « À rebours » sera surpris de découvrir dans ces œuvres de

jeunesse une veine totalement différente avec « Marthe » et « Les Sœurs

Vatard », d’une part, « En ménage » et « À vau-l’eau », d’autre part, plus

proche effectivement de Zola que du décadentisme dans lequel il excellera.

Mais, petit à petit, la voix de Huysmans émergera du réalisme et du

naturalisme pour s’orienter vers une dérision et une désillusion quelque

peu plus cyniques au fil des pages et de ses personnages. Et, si la

transcendance n’est pas encore présente, le vide laissé par ces vies la

convoque déjà en quelque sorte, une brèche qui ne demandera qu’à s’élargir

avec les œuvres à venir de l’écrivain.

En effet, Huysmans se tournera par la suite, ainsi qu’il ressort de cette

biographie alerte, vers le décadentisme, un tournant sonnant ainsi le glas

du naturalisme. Vient alors, bien entendu, à l’esprit l’auteur du fameux À

Rebours, livre culte des esthètes. Instillant, sans le savoir exactement,

les germes de ses autres ouvrages ; Huysmans avec « À Rebours » pose de

nouveaux jalons, rompant ainsi avec la tradition, ce que certains de ses

contemporains ne comprendront pas. Seul Barbey d’Aurevilly fut plus

perspicace en louant l’auteur et en reconnaissant : « Après un tel livre,

il ne reste plus à l’auteur qu’à choisir entre la bouche d’un pistolet ou

les pieds de la croix »… Et les dernières lignes de ce roman atypique

feront figure d’annonce : « Seigneur, prenez pitié du chrétien qui doute,

de l’incrédule qui voudrait croire, du forçat de la vie qui s’embarque

seul, dans la nuit, sous un firmament que n’éclairent plus les consolants

fanaux du vieil espoir ! ».

Multiples seront encore les différentes facettes de l’écrivain révélées

par cette biographie complète et qui ne pourra que s’imposer en ouvrage de

référence : le critique d’art redouté, le converti tourmenté et hanté par

les contradictions de la chair, l’esthète à la recherche du beau… Agnès

Michaux livre ici un beau témoignage sur une personnalité attachante dont

elle sait rendre la complexité et les combats intérieurs, notamment lors

de sa lente conversion spirituelle conduisant à ses textes mystiques, un

Huysmans humain et profondément actuel, à redécouvrir !

"Œuvres poétiques complètes – A

l’orée du pays fertile" de Jacques LACARRIÈRE, Editions Seghers, 2025.

Si Jacques Lacarrière n’est plus à présenter, son œuvre poétique demeure

encore quelque peu confidentielle, et ce, de manière injustifiée. L’auteur

de « Chemin faisant » et du fameux « L’été grec » cultivait en effet ce

jardin secret depuis sa plus tendre enfance, ainsi que peut le découvrir

le lecteur de ces « Œuvres poétiques complètes » dans cette nouvelle

édition revue et augmentée aux éditions Seghers. Jacques Lacarrière compte

parmi ces pèlerins de la nature trouvant à chaque détour de chemins, qu’il

arpenta sa vie durant sous le soleil de Grèce ou de France, le sens de la

vie, ou tout au moins ses voies possibles. Sa poésie sut trouver sa source

d’inspiration lors de ces lentes pérégrinations, sans autre objectif que

la poésie du paysage, le goût exacerbé des rencontres et cette idée de

partage toujours sensible en ces pages qui débutent sous l’influence

encore présente du surréalisme auquel il adhéra dans sa jeunesse. Puis,

viendront les années déterminantes des longues déambulations pour cet

insatiable marcheur qui aiguisa sa curiosité non seulement dans les

espaces géographiques parcourus, mais aussi dans les méandres de la

langue.

Tout fait signe avec Jacques Lacarrière, qu’il s’agisse des arbres qu’il

chérissait tant, des mythes ou même d’une statue ignorée et à laquelle il

parvint avec ses vers à redonner vie… Cet orfèvre du sensible confesse sa

gourmandise pour ces « petits riens » qui prennent sous sa plume la

dimension d’une architecture antique. Le regard que porte ce poète sur ces

espaces que nous croisons également transcende la réalité profane pour

aboutir à des apothéoses souvent éblouissantes. Un recueil d’œuvres

poétiques à la fois solaire et lucide dont l’acuité n’a d’égale que

l’évasion qu’elle encourage et que sous-entend si justement son titre « A

l’Orée du Pays fertile »…

Frank Venaille - "Avant l’Escaut -

Poésies & proses, 1966-1989" ; Edition de Stéphane Cunescu ; Préface de

Marc Blanchet ; Editions L'Atelier Contemporain, 2023.

Les éditions L’Atelier Contemporain ont eu l’heureuse initiative de

publier « Avant l’Escaut », une somme (752 p.) de poèmes et de proses

rendant un vibrant hommage au poète Frank Venaille (1936-2018). Ce poète à

la plume tourmentée convie le lecteur à partager son univers introspectif

à partir de recueils allant de 1966 à 1989. Âmes sensibles ne pas

s’abstenir, tant l’écriture expressive de l’auteur vibre, selon les pages,

du cœur sensible des êtres et des espaces. Les irisations du fleuve

accompagnent les fragmentations de l’écriture : « Je ne suis rien – et

le monde m’échappe – je fais un grand tas de bois de ma vie – et dans les

longues nuits venises – timidement m’en réchauffe » (Bestia).

Le quartier populaire où il passa son enfance, l’adhésion au PCF, un

séjour en Belgique avec la découverte de l’Escaut, la guerre d’Algérie

sont autant de marqueurs d’une écriture ardente et anxieuse. Venaille suit

le cours de l’Escaut comme le fil d’une vie, ce témoin pourtant silencieux

suscite des réminiscences et nourrit l’écriture sans concession du poète.

Les nombreuses blessures de la vie irriguent ces pages explorant ces

territoires intérieurs dont l’évocation ne laissera pas le lecteur

indemne… Préfacé par Marc Blanchet et enrichi d’un « Accompagnement

critique » signé Stéphane Cunescu, ce recueil de dix œuvres déterminantes

de Frank Venaille fait, à n’en pas douter, date dans l’édition de la

poésie contemporaine et plonge le lecteur dans l’intimité de la création

de ce poète au « monologue polyphonique ».

Philippe-Emmanuel Krautter

« Annemarie Schwarzenbach – De

monde en monde – Reportages 1934-1942 » ; Traduit de l’allemand par Nicole

Le Bris et Dominique Laure Miermond-Grente, Editions Zoé, 2024.

Il est toujours plaisant et instructif de partir « De monde en monde » en

compagnie d’Annemarie Schwarzenbach. Archéologue et reporter, cette

dernière nous invite en ces pages au travers de ses reportages ou

chroniques dans un autre temps, celui du siècle dernier de 1934 à 1942, à

découvrir avec elle, par son regard et son insatiable curiosité aussi bien

la Perse avec l’Iran que les États-Unis d’Amérique, Prague, Istanbul ou

encore Lisbonne ou Tanger…

Traduit de l’allemand par Dominique Laure Miermond-Grente et Nicole Le

Bris qui en signe également l’introduction, ce volume nous livre en effet

le regard d’une jeune femme moderne, aventureuse et audacieuse. Suisse,