|

Hommage Jean

Malaurie (1922-2024)

Interview du

7 mars 2008

Paris, EHESS

|

|

Jean

Malaurie

en quelques dates

Né le 22 Décembre 1922 à Mayence Allemagne). Fils d’Albert

Malaurie, Professeur agrégé, et de Mme Isabelle Regnault. Marié le 27

Décembre1951 à Mlle Monique Laporte (2 enfants: Guillaume, Éléonore).

Études : Lycées, Condorcet, Henri IV et Faculté des lettres de Paris.

Diplôme : Docteur d'État ès lettres.

Carrière: consacrée à des études de géomorphologie, météorisation,

structures dynamiques d'éboulis, d'anthropogéographie arctiques et d'étude

de développement des populations esquimaudes et nord-sibériennes. Attaché

puis Chargé de recherches au Centre national de la recherche scientifique

(CNRS) (1 948-57), Directeur d'études de géographie arctique à l'École des

hautes études en Sciences sociales (EHESS) (1957), Directeur-fondateur du

Centre d'études arctiques au CNRS et à l’EHESS à Paris (depuis1957),

Président de la Fondation française d'études nordiques (1964-75) et de la

Société arctique française (1 980-89). Directeur-fondateur collection

Terre humaine aux Éditions Pion (depuis 1955), de la revue inter-Nord

depuis 1963), Président de la Commission nationale de géographie polaire

(1974-89), directeur de recherche (1979-92) puis Directeur de recherche

émérite (depuis 1992) au CNRS. Président du Centre de formation des cadres

autochtones du nord de la Sibérie et de l'Extrême-Orient, du Cercle

polaire Saint-Pétersbourg (Russie) (1992-94), Président du comité de

défense des peuples arctiques de la Russie au Fonds de la culture à Moscou

(Russie) (1990). Doyen d'honneur de la faculté des peuples du Nord de puis

de l’Université Herzen à Saint-Pétersbourg (1991). Président (1994) puis

président d'honneur de l'Académie polaire à Saint-Pétersbourg, Membre

titulaire de l'Académie des sciences humaines de e(1996), Président du

Fonds polaire Jean Malaurie du Muséum national d'histoire naturelle de

Paris (depuis 1992).

Jean Malaurie en livres...

Coffret Jean Malaurie

la saga des inuit ; les derniers rois de Thulé,

INA, 2008

|

LEXNEWS a eu le privilège de pouvoir interviewer le

grand explorateur, scientifique et écrivain, Jean Malaurie. Il est

toujours difficile de présenter un homme de cette envergure. Pionner des

expéditions, Jean Malaurie est le premier Français à avoir atteint et en

traîneau à chiens, le 29 mai 1951, le Pôle géomagnétique Nord (78°29'N,

68°54'O). Le geomorphologue est également un cartographe réputé puisqu'il

a levé la carte géomorphologique et topographique au 1 : 100 000 en 5

feuilles, en avril, mai, juin 1951 sur la côte nord-ouest du Groenland.

Mais Jean Malaurie est également anthropogéographe avec ses fameuses

études sur les Derniers Rois de Thulé, écrivain et fondateur de la célèbre

collection Terre Humaine qui éditera le fameux "Tristes Tropiques" de

Lévi-Strauss... La liste de ses qualités serait encore longue à énumérer,

la première d'entre elles étant la passion, qu'il a bien voulu nous faire

partager !

Mayence

I° Partie

LEXNEWS : "Comment êtes-vous devenu géographe et pourquoi ?"

Jean Malaurie :

Je suis né à Mayence, sur les bords du Rhin, où j’ai passé huit années de

ma vie. Toute mon enfance a été bercée par des légendes de la Forêt noire.

Le livre que j’écris en ce moment a pour titre Uummaa et pour

sous-titre Ils sont innocents. Uummaa désigne le coeur,

c’est-à-dire la force principielle, qui vient symboliquement aussi bien de

la pierre que de la glace. Je me souviens sûrement des récits entendus

pendant mon enfance : le Dieu Odinn, avec ses deux corbeaux qui observent

et qui rapportent tout, m’a peut-être initié à la mythologie du Grand

Nord. Quand la France a quitté militairement l’Allemagne rhénane le 1er

juin 1930, je suis rentré à Paris où j’ai fait mes études. Mon père, qui

était professeur agrégé d’histoire, est mort avant la guerre, quand

j’avais 17 ans et ma mère lorsque j’avais 20 ans. Je suis donc orphelin

lorsque je prépare le concours de l’École Normale Supérieure au Lycée

Henri IV, durant la Seconde Guerre mondiale, après l’armistice de 1940.

LEXNEWS : "Quand avez-vous, Jean Malaurie, entendu pour la première fois

« l’appel du Nord » ?"

Jean Malaurie :

Je pense que c’est, sans le savoir, à cinq ou six ans, la main dans celle

de mon père – qui était officier français à Mayence, pendant l’occupation

de nos armées après la Première Guerre mondiale -. J’ai été si heureux de

traverser avec lui, en plein hiver, le Rhin gelé... Né en Rhénanie, j’ai

été aussi toute mon enfance bercé par les récits et les grandes musiques

que me contait et me chantait une vieille femme allemande, Frau Leonardt,

qui s’occupait des enfants dans notre maison de Mayence, Mathilden Strasse

14. Le 5 novembre 2004, le bourgmestre de la ville m’a d’ailleurs fait le

grand honneur d’apposer une plaque commémorative à l’entrée de ma maison

natale, saluant l’explorateur polaire et le premier homme à avoir atteint

le pôle géomagnétique nord en deux traîneaux à chiens le 29 mai 1951.

Mais, dois-je vous confier que j’ai souvent la sensation d’avoir subi,

inconsciemment – « je » étant (aussi) un autre – la volonté implacable

d’une sorte de « double » résolu à me faire répondre d’emblée à cet

« appel du Nord » ? Comment en effet mieux m’expliquer l’élan vital

intuitif, quasiment irraisonné, qui m’a saisi de manière irréversible,

pour me faire prendre une voie imprévisible que j’allais suivre toute ma

vie, sans la moindre réticence et surtout, surtout, sans retour ?

Cela dit, je demeure pourtant convaincu que le nord de l’Écosse, dont ma

mère était originaire, a joué aussi un rôle, certes moins étrange, mais

tout aussi probable, dans cet « appel du Nord ». Comme elle allait

disparaître – trois ans après mon père, me laissant orphelin à 22 ans -,

je n’ai jamais su si le fond de son coeur était tendre car, de toute mon

enfance, je n’ai jamais ressenti d’elle, que beaucoup de froideur – elle

ne m’embrassait jamais -. Était-ce par pudeur ou bien (mais, de cela,

comment ne pas lui en être reconnaissant !) pour, comme on disait alors,

me « former le caractère » ? Toujours est-il que c’est peut-être grâce à

cette « formation du caractère » que j’ai pu réussir à franchir tous les

obstacles pour obtenir de l’Université – ce qui était vraiment une

« première » à l’époque – ma mission initiale dans l’extrême Nord.

Peut-être aussi cette « formation » m’a-t-elle aidé à résolument refuser

le Service du Travail Obligatoire (STO), décrété par Vichy, qui obligeait

tous les jeunes français de ma classe, 1922, à partir comme des conscrits

travailler en Allemagne. Je rappelle que près de 800 000 ont répondu à

cette convocation. L’atmosphère régnante était celle de l’attentisme,

d’autant que Pierre Laval, dans le souci d’encourager ces jeunes à

collaborer, a inventé la politique scandaleuse dite de la relève : pour

trois STO partants, un prisonnier serait libéré.

Toujours est-il que ma volonté de « résister » a accompagné depuis lors –

à tort ou à raison d’ailleurs – un grand nombre d’événements importants de

ma vie.

LEXNEWS : "À qui, à quoi d’autre alliez-vous encore résister ?"

Jean Malaurie :

D’abord à peu près à tout ce qui constituait mon environnement de jeunesse

et, pour commencer, à mon milieu, puis à l’Université. Ma famille

bourgeoise, catholique, et mon père, qui était professeur agrégé

d’histoire, m’ayant tacitement, au restant, tracé d’avance les grandes

lignes de mon avenir. À moins, peut-être encore, que ma mère, dans le

secret de ses rêves « highlanders », ait contrecarré soigneusement cette

influence et ait contribué aussi à me faire résister et à conforter chez

moi une tendance à priori résolument réfractaire à me plier à ce à quoi je

n’adhère pas totalement.

Peut-être enfin que, préparant l’École Normale Supérieure au lycée Henri

IV à Paris, l’enseignement philosophique kantien que j’y ai reçu a-t-il

contribué, à son tour, à me faire ressentir le besoin, quand les durs

moments passés dans la clandestinité et les épreuves qui venaient de faire

de moi un orphelin, de mettre ma vie en question en devenant réfractaire,

clandestin et résistant en 1943-1944, et de chercher à lui donner son sens

propre. J’avais en tout cas saisi une fois pour toutes ce qu’était

l’intelligence, l’ouverture d’esprit, l’importance essentielle de la

lucidité et le besoin impérieux de ne jamais refuser de combattre pour la

liberté de penser, de croire et de faire.

LEXNEWS : "Est-ce cette liberté-là qui vous a donné la force de convaincre

l’Université et le CNRS de concrétiser vos études de géomorphologue, en

allant étudier les pierres dans un désert ?"

Jean Malaurie :

Oui. Devenu étudiant géographe à l’Université de Paris et décidé à

m’attacher à l’origine du monde, les pierres, la vie des pierres, ont

soudain exercé sur moi une étrange fascination. Leur érosion, en

particulier, qui les fait se détacher des falaises, toute leur vie

organique si mystérieuse à travers leurs canalicules, leurs micro

canalicules, l’eau géologique qui les habite depuis quelques 500 millions

d’années... Toutes ces questions allaient devenir pour moi un exaltant

sujet de recherche : je devenais en somme un « éboulologue », un nouveau

programme de recherche, dont je serais peut-être l’unique représentant au

Groenland.

Au départ, j’ai cherché à quantifier l’érosion dans un temps donné, 15 000

ans, dans un climat extrême, celui des très hautes latitudes froides.

Puis, peu à peu, je me suis attaché aussi à la morphologie de ces éboulis,

apparemment informes, chaotiques et que la géographie avait totalement

négligés jusqu’alors, dans le nord du Groenland. Et je me suis passionné à

leur endroit, sur les plateaux précambriens du nord du Groenland, leur

découvrant une forme particulière, un âge et même, ce fut ma première

grande découverte, des structures stratées résultant de combinaisons

géocryologiques, qui ne peuvent être saisies que dans la durée et

répondant à des lois complexes de la gravité, compte tenu des données

climatiques, de l’exposition et naturellement de la résistance des

matériaux qui varie selon les pétrographies.

© Extraits de Carnets de Jean Malaurie (tous droits

réservés)

LEXNEWS : "C’est alors qu’un premier appel concret du Nord s’est ébauché

pour vous quand, sous la recommandation de votre maître Emmanuel de

Martonne, vous avez été nommé géographe des Expéditions Polaires

Paul-Émile Victor ?"

Jean Malaurie :

Oui. Et c’est avec enthousiasme que j’ai participé à cette expédition qui

se proposait d’étudier l’épaisseur du glacier au Groenland, le profil du

sous-sol, par écho sismique, la météorologie anticyclonique complexe, en

installant une Station centrale, dans l’esprit du grand scientifique

allemand Alfred Wegener, père de la tectonique des plaques et qui est mort

sur ce glacier, en décembre 1930, avec son compagnon groenlandais Rasmus.

Pour ma part, j’étais chargé d’étudier les pierres et la géocryologie sur

les falaises basaltiques et gneissiques de la côte, avec un petit groupe

de naturalistes. J’allais durant deux ans participer à ces expéditions

françaises. Et comment le regretter ? Elles allaient me faire découvrir

des pistes de recherche nouvelles, mais très particulièrement, elles

allaient me permettre de mieux m’interroger sur moi-même.

L’une fut le fait de réaliser que je n’ai pas suffisamment l’esprit

d’équipe pour travailler en permanence avec d’autres (du moins avec

d’autres Blancs !) et que j’ai besoin d’une concentration très difficile à

atteindre en groupe ; bref, que je me découvrais, en tant que naturaliste,

incontestablement heureux dans la solitude au sein de la nature arctique.

L’autre découverte fut celle des Inuit, avec lesquels une sorte d’affinité

secrète s’est immédiatement imposée. J’ai cru comprendre alors une partie

des raisons qui m’avaient obligé à – en quelque sorte – « m’enfuir » de la

vie dite civilisée qui m’était dévolue. J’ai su aussitôt aussi que le

climat du Nord était le mien. J’avais la sensation, surtout, que j’avais

trouvé le sens de mon existence, ma géographie intérieure, et d’avoir

peut-être cherché ce que j’avais inconsciemment déjà trouvé.

Ma décision d’aller le plus au nord du monde est née, sans nul doute, à

l’occasion de ces Expéditions Polaires, à ma rencontre avec le Grand Nord

et ses habitants que j’allais vivre, convaincu que, coûte que coûte, je

parviendrai à ce qui devenait indispensable à ma vie future. Ces

Expéditions Polaires françaises dirigées par Paul-Émile Victor s’étaient

assigné, parce que sous la tutelle et la dictature des sciences dures, de

la glaciologie et de la géophysique, d’étudier les problèmes arctiques en

parallèle avec les problèmes antarctiques et, parce qu’il n’y avait pas de

population dans l’Antarctique, l’Académie des Sciences, qui patronnait ces

expéditions, prit l’absurde décision de ne pas avoir de programme

ethnologique, sociologique et historique dans cette expédition du

Groenland. Et c’est la raison pour laquelle, sur le conseil de mes

maîtres, les historiens Lucien Febvre et Fernand Braudel, après deux ans

de fraternité avec mes camarades de l’expédition Victor que, fin 1949, je

démissionnais de ce programme et revins à mon corps d’origine, le CNRS,

pour assurer dans l’Arctique des missions tout à la fois de géographe

physicien et d’ethnohistorien. Et c’est ainsi que fut décidée, par la

Commission de géographie du CNRS, la « Première expédition géographique

et ethnographique française dans le nord du Groenland en 1950-51 ». Je

la dirigeais et j’étais seul.

LEXNEWS : "Mais avant de savoir si la mission que vous proposiez au CNRS

pour vous rendre dans la mythique Ultima Thulé avait quelque chance d’être

acceptée, c’est bien dans les montagnes sahariennes que vous avez exercé,

pour la première fois, votre métier d’éboulologue ?"

Jean Malaurie :

Absolument. Seul au milieu des Touaregs, ces princes du désert et leurs si

sympathiques esclaves noirs. J’y ai aussi appris, avec une petite mission

d’un Touareg et d’un harratin, ou fils d’esclave noir, à poursuivre à 2500

mètres d’altitude des études comparées géocryologiques dans les pierres

des éboulis sahariens. J’assurais ces missions les hivers 1948-49 et

1949-50, c’est-à-dire immédiatement au retour de mes missions

groenlandaises.

LEXNEWS : "N’est-ce pas au coeur du Sahara, avec votre mission chamelière,

que vous avez reçu un télégramme de Copenhague ?"

Jean Malaurie :

Ce télégramme de Copenhague m’annonçait à mon vif étonnement : « Mission

Malaurie Thulé autorisée » ! Si le mot destin à un sens, il l’a pris pour

moi à cet instant crucial ; je l’ai profondément senti, comme on dit, se

« sceller ». Mais hélas, si mon destin se scellait, c’était sans se

préoccuper des questions financières ! Mon autorisation ne valait en effet

que pour six semaines... et autant dire qu’elle ne valait rien, ou presque

rien ! De surcroît, j’apprenais que les crédits que m’allouait le CNRS ne

me seraient versés qu’à la cession de l’année suivante, en automne. Mais

qu’importe, me dis-je, j’improviserai ! Mon intuition, alors que j’étais

dans ces montagnes du Hoggar, à haute altitude, à 2500 mètres, où certains

hivers il tombait de la neige, était qu’il ne fallait pas attendre ces

crédits et me rendre immédiatement à Thulé, site inuit de l’Arctique le

plus au nord du monde. J’avais le pressentiment assez extraordinaire

qu’une grande menace planait au-dessus de ce peuple unique et qu’il me

fallait arriver avant qu’elle ne le frappe. C’est la raison pour laquelle

cette mission s’est déroulée quasiment sans crédit (votée au printemps,

mais créditée seulement à l’automne, c’est-à-dire alors que j’étais déjà

en expédition, coupé du monde), sans équipement, sans nourriture, dans la

tradition inuit la plus archaïque. J’envoyais aussitôt une réponse à

Copenhague : « C’est décidé, j’hivernerai ! ». C’était sans compter sur sa

réaction quasi immédiate : « Dans ce cas, caution d’au moins 25 000 francs

indispensable. » Une somme que, bien entendu, je ne possédais pas ! Mais,

me souvenant alors d’un grand explorateur danois, le Comte Eigil Knuth,

qui me connaissait et faisait des recherches archéologiques au nord-est du

Groenland, je l’appelais pour lui demander de bien vouloir avancer, à ma

place, cette caution. Je me souviens, non sans une vive émotion, de sa

réponse télégraphique : « Naturellement, je vous la donne : honneur à un

géographe français solitaire à Thulé ! ». J’allais enfin, enfin, connaître

non seulement le jour mais... la nuit polaire !

© Jean Malaurie (tous droits réservés)

LEXNEWS : "Voulez-vous évoquer maintenant, Jean Malaurie, votre arrivée

chez les derniers rois de Thulé ?"

Jean Malaurie :

Je l’ai décrite longuement dans le livre qui a ce titre. Un seul navire

atteignait ces immenses rivages une fois par an, à Siorapaluk. Je trouvais

le village vide, puisque tous les Esquimaux étaient à la chasse à ces

petits oiseaux, les mergules, qui nichent, au printemps, sur leurs

falaises. C’est ainsi que, seul durant quelques heures, j’ai pu largement

découvrir l’environnement qui allait être le mien durant de longs mois et

me sentir profondément saisi par sa beauté, sa miroitante blancheur qui

semble refléter ce que fut, je crois, à sa création, la pureté originelle

d’une planète que notre civilisation dite « avancée » n’a pas su protéger

et nous transmettre intacte.

La première question que les Esquimaux m’ont posée, quand ils m’ont

rencontré au retour de leur chasse, est la suivante : « Mais où sont donc

les autres Blancs ? ». À l’aide de quelques mots de leur langue que je

connaissais, je leur ai dit que j’étais seul, ce qui aussitôt m’a fait

passer comme « un cas tout à fait à part ». Que venait donc faire cet

homme qui n’appartenait pas à une expédition polaire ? Que cherchait-il à

apprendre ?

Mais, très vite, ils ont compris, quand j’ai commencé à partir sur les

falaises avec mon matériel géologique – palmer, décamètre, altimètre -,

que je m’intéressais à leur environnement et que j’avais souvent besoin de

leur présence et de leur aide pour me seconder dans mon travail de

géomorphologue et de cartographe.

Quoique j’aie bien évidemment aussi assuré des recherches « humaines » -

microéconomie, démographie -, concernant leur isolat d’une cinquantaine de

familles, survivant à peu près de la même manière que leurs ancêtres de la

préhistoire dans ces mêmes lieux, ce n’est pas par là que nos relations

ont commencé. Elles se sont nouées, et cela est très important, car il n’y

a aucune similitude possible sur ce plan avec les rapports d’un sociologue

ou d’un ethnologue qui, dès son arrivée, s’affirme en observateur, et que

le comportement d’un observateur évoque toujours celui d’un voyeur et d’un

espion. Nos relations allaient se nouer d’abord, exclusivement, grâce à

notre travail commun en sciences de la Terre. Et, on le sait, il n’est de

meilleur moyen pour créer de vraies relations entre les hommes que de

travailler ensemble : manger, dormir, vivre, rire aussi ensemble, d’égal à

égal, et non d’observateur à observé. Très vite, de surcroît, ces hommes

si proches de la nature se sont passionnés pour mes recherches dans

« leurs » éboulis, et se sont sentis honorés d’y être mêlés et de pouvoir

y jouer un rôle. Lever la carte avec moi les passionnait. Rechercher les

anciens noms toponymiques ensemble alors même que je donnais de nouveaux

noms français et de l’histoire polaire.

Tout en faisant des progrès quotidiens dans leur langue, c’est donc, tout

naturellement, que j’ai pu entreprendre par la suite leur généalogie, car

j’étais alors devenu l’un des leurs. Ma présence, je le vérifiais à chaque

instant, n’était plus celle d’un étranger. Chaque jour, je constatais un

peu plus qu’ils ne se « gênaient » pas avec moi, qu’en quelque sorte ils

oubliaient ma présence, et ne craignaient plus l’insistance de mes

regards. Il est vrai que je m’efforçais de tout faire avec eux et comme

eux ; habillé en peaux de bête, mangeant comme eux, mêlé à leur vie la

plus quotidienne et la plus intime. Ce qui a souvent été dur, car je ne

suis pas naturellement ni chasseur, ni manuel. Pourtant, j’ai, peu à peu,

réussi à diriger mon traîneau avec mes sept chiens, à nourrir, à manger de

la viande crue, et cela sous leur regard attentif et souriant, quoique

parfois ouvertement goguenard.

Le plus difficile, cela dit, fut certainement – mais cela ne l’est pas

moins entre « civilisés » - de parvenir, en même temps, à me faire

respecter. Un respect qui m’était indispensable puisque je voulais avoir

assez d’autorité sur eux pour entreprendre une difficile expédition,

durant laquelle je lèverai la carte au 1 : 100 000 des plateaux tragiques

de la Terre d’Inglefield encore très mal connue, et qui fut publiée par

l’imprimerie nationale au 1 :200 000 et couvrant 300 kilomètres de côtes

sur trois kilomètres d’hinterland.

Je suis l’un des derniers « explorateurs » à avoir vécu parmi les

Esquimaux Polaires de Thulé une vie à peu près totalement « primitive »,

puisque seul l’usage du fusil, importé quelques soixante ans plus tôt par

le célèbre Peary, pseudo vainqueur du Pôle Nord, avait modifié leur

manière de chasser et que seule, aussi, la présence de missionnaires avait

commencé à les christianiser (ou, au moins, à faire croire qu’ils

commençaient à être christianisés !). Mon passage auprès d’eux a pris un

sens tout à fait particulier parce que, m’intéressant à tous niveaux à

leur existence primitive, ils ont commencé à découvrir qu’eux aussi

pouvaient susciter pour les Blancs autre chose que de la curiosité et de

l’aimable condescendance.

|

LEXNEWS : « Comment avez-vous vécu cet hivernage ? »

Jean Malaurie :

Cet hivernage

allait changer entièrement ma vie. Geboren ! Je suis né à nouveau.

Je suis là, devant des hommes d’un autre âge avec des peaux de bêtes, qui

mangent parfois crue leur viande, qui ont des métaphores extraordinaires

sur les oiseaux qui viennent du Sud pour se faire manger parce qu’il y a

une alliance entre l’oiseau et les hommes... Conscients avant Lamarck

qu’ils ont eu un passé animal, qu’ils sont hybrides et qu’il était un

temps où, à la place du nez, ils avaient un bec de corbeau et des pieds en

nageoires de phoques. Et peu à peu, après m’avoir longuement observé, ils

cherchent à ce que je sois à leur service. Ils m’expliquent, m’apprennent

la langue (j’apprends dix mots par jour), j’ai ma base que j’ai

reconstruite moi-même, avec l’aide des Inuit, à Siorapaluk à 150

kilomètres au nord du Thulé ; il y a là six familles et pas un Blanc. Pour

se déplacer, il n’y a ni boussole, car le géomagnétisme est majeur, ni GPS

alors inconnu et pas de carte, je la dresse moi-même.

Ils ont compris que je pouvais peut-être les aider, car ils avaient un

problème important de stérilité dans leur groupe. Il ne faut pas oublier

qu’ils ont une bonne connaissance des questions de biogénie, car ils en

ont l’expérience également avec leurs chiens. Ils les croisent dans les

accouplements, cherchant, avec succès, à avoir des animaux plus forts. Je

leur ai dit qu’il fallait en fait réaliser leur généalogie sur trois

générations. J’avais d’ailleurs cela en tête, car j’avais vu le grand

démographe Alfred Sauvy avant mon expédition, de même que les célèbres

historiens Fernand Braudel et Lucien Febvre… Tous avaient insisté sur le

fait que la société que j’allais étudier était isolée depuis 1600, et

n’avait été découverte que le 10 août 1818. C’était donc un isolat avec

50-60 familles et pour eux, c’était un mystère que cette société ne se

soit pas déjà effondrée. L’histoire et des hommes et des espèces montre

qu’une société hyper spécialisée devient inféconde. C’est ce qui est

arrivé à l’espèce des mammouths en Sibérie. De fait, ce peuple, au statut

très précaire, ne se renouvelait qu’à 0.8% par an et 16% des couples

étaient inféconds. J’avais également consulté des psychiatres avec toute

une série de tests à pratiquer et j’avais naturellement tout le matériel

géomorphologique de ma discipline. Cette expédition était donc très bien

préparée. Pendant tout l’hiver, j’ai ainsi travaillé sur cette généalogie,

tout en apprenant la langue. Il faut imaginer la difficulté face à des

hommes et femmes qui ont horreur de répéter les noms des morts ! De plus,

leur ironie est redoutable et lorsque je me trompais dans leurs liens de

parenté, ils montraient mon front de leur doigt en disant : -« Tu n’es pas

un savant »… J’étais sans cesse jugé. Peu à peu, tout en étant maître de

ma discipline pour relever une carte, j’ai du m’habituer à la dimension

humaine qui était leur spécialité avec leur manière d’enseigner qui ne se

fait pas avec des mots mais bien par la vie commune et l’action. Après ce

travail généalogique qui m’a pris quatre mois, j’établirais à Paris avec

le démographe Léon Tabah et le généticien Jean Sutter, à l’Institut

national d’études démographiques, une carte qui démontre de façon très

précise qu’ils ont une politique démographique, une planification évitant

les mariages jusqu’au 5ème degré comme l’imposait au Moyen-âge

l’Église de nos sociétés occidentales, et même parfois plus encore.

Ils ne restent avec moi que parce que je les intéresse ; et ce, parce

qu’ils réalisent que je crois en eux et en leur histoire. Je les aide peu

à peu à redécouvrir qu’ils ont une pensée et une philosophie animiste très

complexes. Ils ont un code mental presque de mathématiques naturelles, et

dont ils n’avaient pas pris pleinement conscience. J’entends par

mathématiques naturelles qu’ils ont une connaissance des nombres sacrés

qui les renvoient à une lecture cosmodramaturgique quasi bachelardienne.

Je suis là, à leur donner de nouvelles forces, alors même qu’ils venaient

d’être convertis au christianisme, même s’ils n’y croyaient que

partiellement. Notre rencontre est devenue passionnée et passionnante

parce que j’étais un Occidental qui doutait des vertus du progrès, après

les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, qui allait vers eux et les

confortait dans leur pensée sauvage alors même qu’avec le fusil et la

rencontre avec les Blancs, eux-mêmes commençaient à en douter.

© Jean Malaurie (tous droits réservés)

LEXNEWS : "Avez-vous donc tant appris, vous-même, Jean Malaurie, de la

civilisation Inuit ?"

Jean Malaurie :

Oui, vraiment beaucoup et, plus je vais, plus je continue à apprendre de

ces civilisations arctiques méconnues. J’ai découvert, en particulier, que

ces sociétés ont un véritable code mental, une perception aiguë des lois

des nombres et, notamment, une lecture du ciel extrêmement complexe. Je me

référerais à mon dernier livre l’Allée des baleines : « Les sens

de ces chasseurs, au fil de leur marche, se glissent dans les

anfractuosités de ce décor, dans ses mystères. Ils cherchent à en décoder

les formes ; à l’écoute du rythme chtonien, ils vivent une musique

intérieure. Parce qu’ils ont une ouverture d’esprit géopoétique, ils

s’insèrent entre les notes de la symphonie de l’univers et tentent d’en

lire la partition. Il est des parcours visibles et invisibles, et on n’en

ressort pas indemne. Nombre d’expéditions en témoignent, si athées et

volontairement rationalistes qu’en aient été les acteurs. Au fil des

jours, des mois, des années, des siècles, il est chez ces civilisations

plurimillénaires une hybridation de l’homme avec la matière : l’eau, la

glace, la roche, mais aussi avec toute la nature et ses espèces vivantes.

Eugène Marais, naturaliste et célèbre poète sud-africain, descendant d’une

vieille famille huguenote française, qui a fait des recherches solitaires

sur les singes et les fourmis, pose des questions essentielles et très

profondes sur l’évolution de la conscience rationnelle chez l’homme et

chez l’animal, et surtout, sur l’existence chez l’homme d’une strate

subconsciente, enfouie, trace de sa parenté avec l’animal, restes

primitifs de sensibilité animale, d’une sensorialité primitive. »

(Jean Malaurie, L’Allée des baleines,

Paris, Mille et une nuits, 1ère édition, 2003 ; 2° édition

augmentée, 2008.)

Du Groenland à la Sibérie, en 31 expéditions, presque toujours solitaires

avec les Inuit, je me suis appliqué à leur faire prendre conscience qu’ils

ne seraient qu’apparemment gagnants en adoptant nos moeurs et nos

techniques. Qu’en adoptant aveuglément tout ce que la civilisation blanche

leur apportait, ils risquaient de perdre entièrement les valeurs capitales

de leurs connaissances millénaires. Ainsi, par exemple, le sens profond de

leur volonté de se refuser, et, entre autres, leur extraordinaire

prescience. Dans certains groupes ethniques inuit, comme ceux de Back

River (Arctique central canadien), qui ne comptait que cinq familles, à

mon passage en avril 1963, on refusait de se chauffer pour ne pas perdre

la capacité à survivre dans des conditions de froid plus dures encore,

lesquelles ne pouvaient manquer de se reproduire.

Les Inuit n’ont, durant des millénaires, reconnu qu’un seul maître

absolu : la Nature. Sagesse suprême et qui est celle professée par tous

les mythes grecs. Ils ont toujours respecté ses lois, aussi dures

soient-elles. Leur intuition profonde était que se comporter autrement

revenait à prendre des risques considérables. L’idée de s’évertuer à

comprendre le sens profond de la création, pour déceler son mystère, leur

semble totalement inconcevable. Et plut au ciel en effet qu’un jour, notre

curiosité jamais assouvie, notre soif de découvrir les pensées et les

mobiles de ce que certains d’entre nous nomment « le Dieu caché » et, bien

plus encore, notre prétention de croire que nous sommes capables de

découvrir les tenants et les aboutissants de ses actes, en allant jusqu’à

prétendre avoir reçu de sa part des révélations. Plut au ciel surtout que

ne se retourne pas contre nous cette volonté orgueilleuse d’être dans le

secret des raisons pour lesquelles nous devons vivre et mourir, ne nous

rende coupables d’un crime de lèse-majesté et nous condamne tous à

disparaître.

© Jean Malaurie (tous droits réservés)

LEXNEWS : "En 1951, vous avez assisté, Jean Malaurie, à un drame qui vous

a profondément marqué, parce qu’il a mis un point brutal et final à la

civilisation ancienne des Esquimaux Polaires ?"

Jean Malaurie :

Le 16 juin 1951, je suis en train de gravir un glacier avec trois

traîneaux et deux esquimaux. Je reviens de douze mois d’une vie solitaire

avec les Inuit qui a été littéralement « extra-ordinaire ». Geboren !

Oui, je suis né à nouveau. J’ai sur mon traîneau, dans des caisses, tous

mes fossiles, mes relevés de cartes topographiques et géologiques, mes

carnets ethnologiques, mon journal personnel, mes photos ; je pars prendre

le bateau annuel, avant que les glaces ne se referment, et il ne faut pas

que je le manque. Mes deux compagnons inuit, le chaman Sakaeunnguaq et Q’alasok

– le nombril - sont là avec moi. Ils sont en peaux de bêtes. Soudain

Sakaeunnguaq s’arrête, prend son couteau et le couvercle d’une boite

métallique et, en frappant avec rythme le bord de ce couvercle, il se met

à entonner un chant guttural agonistique. Il est désespéré et me dit :

-« Un grand malheur va nous frapper, nous, Inuit ». Je vous précise que je

n’ai pas de radio, je vous répète que je suis sans boussole car c’est

inutile dans ces régions à fort magnétisme, sans carte puisque je la

dresse et nous nous repérons donc au soleil, sans vivre, en pleine

autarcie, vivant de notre chasse. Nous sommes à 2000 mètres d’altitude,

nous ne sommes pas arrivés au sommet et nous ne voyons pas ce qui est

au-delà de la crête, c’est-à-dire au sud. Nous reprenons la route,

accablés par la peur, très inquiets et nous découvrons soudainement une

base militaire qui se construit à une dizaine de kilomètres, avec un avion

qui décolle toutes les dix minutes. Après avoir traversé avec difficulté

la banquise qui commence à se disloquer, nous arrivons sur cette base avec

nos chiens et nos traîneaux ; les camions militaires vont et viennent.

J’ai les cheveux longs, je sens très fort car je ne me lave plus depuis

des mois, comme mes compagnons inuit. Je suis conduit militairement devant

le général en chef de l’US Air Force de Thulé. Il est extrêmement

mécontent. Il me dit : -« Vous êtes français, d’où arrivez-vous ? Du Pôle

qui est inhabité ? Vous êtes suspect et vous vous trouvez sur une base

militaire très secrète et sans autorisation.» Je lui réponds derechef :

-« Mon Général, puis-je me permettre de vous demander qui vous autorise à

être sur un territoire inuit ? ». Il s’est éloigné silencieux et quelques

minutes plus tard un aide de camp est venu pour me dire que j’étais libre

– « You are released ! » -. Mais j’aurais pu tout aussi bien être arrêté !

C’était un moment dramatique de l’Histoire dont vous avez les tenants et

les aboutissants dans Hummocks, après mon examen attentif des

archives de la Présidence de la Fédération de Russie à Moscou qui m’ont

été exceptionnellement ouvertes, en tant que Président de l’Académie

Polaire d’État à Saint-Pétersbourg (école des cadres autochtones du nord

de la Russie) poste auquel j’ai été nommé par le Président Gorbatchev.

Nous sommes à un moment très difficile de l’après-guerre. C’est la guerre

de Corée et la situation des Nations Unies est périlleuse. Aussi le

Pentagone a-t-il décidé de construire une piste pour avion porteur de

bombes nucléaires, pour frapper Moscou ou Pékin, si nécessaire.

Ceci est l’histoire stratégique. Mais à aucun moment, ni l’US Air Force,

ni le gouvernement danois n’ont consulté le Conseil des chasseurs de Thulé

pour avoir leur autorisation de construire cette base au coeur même de

leur territoire. Ils sont au sommet du monde. Cette rencontre avec la base

américaine a bouleversé ma vie. Après cet entretien avec le général

américain, je me suis isolé dans un fjord avec mes chiens, à l’écart, pour

y réfléchir pendant huit jours. Dans cette solitude, j’ai pensé : si je ne

fais rien, je vais poursuivre ma carrière universitaire en faisant ma

thèse de doctorat d’État, et cette base totalement inconnue du monde, face

à ce peuple dont 1/5° du territoire va être annexé, me fait prendre

conscience que ce combat de ma vie doit être engagé : la défense des

minorités et l’apologie de la diversité culturelle. À la vérité, les

droits sacrés de l’homme à vivre libre chez lui. Il m’appartenait, en

Réfractaire et Résistant, de me mettre à combattre, non pas pour que ce

peuple n’évolue pas et ne subisse pas notre influence – ce qui est

impossible et n’est pas même pas souhaitable, toute histoire progressiste

appelant le contact –, mais que cette influence ne soit pas seulement

nocive, obstructive et, qu’à travers elle, les Inuit demeurent conscients

de leurs valeurs ; je ne veux évidemment pas dire par là qu’ils revivent

dans des iglous et mangent de la viande crue. Des valeurs culturelles et

immatérielles qui ont été à la base de leur survie et dont je suis

convaincu que, nous, les Blancs, avons aujourd’hui besoin et qui, si

impensables qu’elles puissent être, en se mêlant aux meilleures des

nôtres, contribuent à nous éviter le pire. Je crois profondément à ce que

j’appellerais : l’alliance des « meilleurs » ; soit qu’ils deviennent

complémentaires et se fassent valoir les uns les autres, soit aussi qu’ils

se confrontent dans une émulation bénéfique, soit même qu’ils se

métissent.

Le rapprochement chez l’homme des couleurs, des formes d’intelligence, des

pensées, des créativités, est une source de jouvence et sans nul doute

d’avenir. Encore faut-il que dans ce laboratoire de synchrèse, l’opérateur

ait le sens des réalités. Le tourisme entre les peuples n’est qu’un timide

préambule qui devra s’approfondir pour faire taire définitivement, grâce à

la connaissance de l’autre, cette peur délétère que nous en avons encore.

Il faut vivement nous convaincre que nous avons parfois plus d’affinités

intérieures, véritables avec des êtres venus d’ailleurs et même du bout du

monde – passées les barrières de la langue, des moeurs et des usages

locaux, qui nous leurrent trop souvent sur ce que nous sommes vraiment -.

La mondialisation est un malheur. J’ai décidé de témoigner et je suis

rentré à Paris en fondant la collection « Terre Humaine » aux éditions

Plon avec mon livre Les Derniers rois de Thulé, à laquelle s’est

joint aussitôt mon ami Claude Lévi-Strauss avec ce grand livre que je lui

ai demandé d’écrire dans cet esprit : Tristes Tropiques. La

collection qui peut s’inscrire sous le thème des droits de l’homme

poursuit son exploration des sociétés humaines à l’échelle du monde, avec

son prochain centième livre. En 2005, nous avons célébré, à la

Bibliothèque Nationale de France, avec une grande exposition et un

colloque international, et sous le patronage personnel du Chef de l’État

et de Jean-Noël Jeanneney, Directeur général de la BNF, le cinquantenaire

de ce que l’on veut bien appeler aujourd’hui une collection mythique.

LEXNEWS : "Ainsi donc, Jean Malaurie, la création de votre célèbre

collection Terre Humaine, à la suite de son livre fondateur : Les derniers

rois de Thulé, se voulait une plateforme à plusieurs facettes ?"

Jean Malaurie :

Sûrement, oui. Vous le savez, elle est née, avant tout, d’une – je dirais

– « sainte » colère : le mépris de notre civilisation blanche pour tout ce

qui n’est pas elle-même, la conviction intime de sa supériorité en raison

de sa suprématie technique, la manière insoutenable avec laquelle tout ce

qui ne « fonctionne » pas dans les autres civilisations, ne « progresse »

pas selon ses propres critères, est « inférieur ».

C’est pourquoi j’ai voulu donner à Terre Humaine une connotation

« métis » : mettre sur le même plan que les nôtres les témoignages de

sociétés aux évolutions fondamentalement différentes, les rapprocher, les

faire se comprendre et, si possible, s’admirer et s’influencer. Imposer,

par exemple, qu’il est possible de penser oralement sans savoir écrire

(voilà qui commence – et je dis bien commence – aujourd’hui à être admis,

au moins « officiellement »).

LEXNEWS : "Mais enfin, nous témoignons de notre admiration pour les

peuples premiers en présentant leurs oeuvres dans des musées qui suscitent

un intérêt mondial ?"

Jean Malaurie :

En effet, mais vous conviendrez que c’est encore très nouveau ! Seulement,

il y a tout de même un « hic » à cela, si je puis dire, c’est que nous

nous bornons à admirer les peuples premiers pour leur art du passé dont

nous nous déclarons « connaisseurs », nous leur décernons des médailles

« blanches », comme si l’Europe se livrait aujourd’hui à une générale

distribution de prix posthumes aux artistes primitifs ! Mais hélas, il se

passe parallèlement un phénomène stupéfiant, et que je trouve profondément

contradictoire et répréhensible : c’est notre mépris. Pire encore, notre

condamnation de ces peuples à n’avoir dorénavant plus aucun intérêt ni

valeur, maintenant que nous leur avons imposé de basculer dans notre

civilisation. Comme s’ils étaient, de ce fait, incapables d’avoir la

possibilité de nous égaler à l’avenir !

N’est-il pas impossible que nous nous comportions au XXIe

siècle comme les Romains jadis vis-à-vis des Gaulois qui, peut-être, ont

considéré aussi, du fait qu’ils avaient conquis et dominé un peuple

« premier », que celui-ci n’avait aucun espoir, en assimilant et en

associant ses valeurs dites primitives aux leurs, de donner naissance à

une grande nation, en l’occurrence la France ?

Je me suis convaincu, pour ma part, et pour avoir vécu avec les Inuit,

qu’ils ont des valeurs propres assez vives et profondes pour qu’elles

résistent à l’impact des nôtres, aussi totalitaires soient-elles. Le fait

qu’ils adoptent aujourd’hui notre façon de vivre et s’adaptent à elle ne

signifie pas qu’ils renoncent en eux-mêmes à la force créatrice qui leur

est spécifique, pour une renaissance qui influencera en profondeur notre

propre évolution.

Comment ne pas prendre conscience que notre civilisation est à bout de

souffle ? Que notre culture, à tous les niveaux, de plus en plus étendue,

de plus en plus pointue, se retrouve en quelque sorte contre nous, dans le

sens où nous courbons si intensément devant elle, que nous n’avons plus

assez de force, en raison de l’afflux grandissant de nos connaissances,

pour retrouver prestement notre souffle créateur originel ? Chacun déplore

les pertes de valeur, nos démocraties corrompues, des élections ciblées et

le copinage. C’est précisément là où l’apport des peuples premiers peut

être essentiel pour l’avenir de l’Occident. Nos bibliothèques bien

chauffées et, dorénavant, notre asservissement aux ordinateurs qui font de

nous des esclaves, voire des victimes sans mémoire, nous détournent de

plus en plus des forces naturelles, entre autres climatiques, - ce dont

nous commençons à peine à prendre conscience – qui se vengeront en

risquant de précipiter notre perte.

Le temps des réserves stériles où étaient enfermés les peuples premiers,

destinés à revivre indéfiniment leur passé, est définitivement – et fort

heureusement – révolu. Mais nous devons nous persuader aujourd’hui que ce

passé, lié entièrement aux lois de la nature, a une valeur essentielle

pour l’humanité et que les peuples ne doivent pas se laisser séduire sans

la moindre réticence par les mirages de l’Occident, mais qu’ils doivent

nous convaincre, au contraire, que leur présence spécifique parmi nous, en

raison de leur existence passée, est un apport essentiel pour retrouver

notre équilibre et assurer notre survie.

LEXNEWS : "Mais êtes-vous bien sûr que les Inuit vous entendent quand vous

leur parlez, à eux, de cette manière ?"

Jean Malaurie :

Je le crois en effet, et surtout depuis que j’ai découvert l’important

projet de jeunes élites inuit qui ont décidé de créer, au Groenland, dans

la ville d’Uummannaq, un Institut Polaire novateur (UPI), qu’elles m’ont

fait le plaisir de placer sous l’égide de mes convictions et de mes

espoirs en m’en nommant président d’honneur. Cet Institut se propose

justement, en valorisant leur passé, de démontrer notre intérêt à nous,

Occidentaux, à nous inspirer d’urgence de leur sagesse et surtout à nous

convaincre que ces hommes, qui l’ont vécue et respectée durant tant de

siècles, sont susceptibles, mieux que quiconque, de nous apporter un

soutien capital pour recouvrer notre équilibre mondial dévasté et assurer

notre avenir. C’est à Uummannaq que les Groenlandais reconnaissants de mon

oeuvre ont reconstitué, dans une modeste maison groenlandaise recouverte

de tourbe, ma base d’hivernage de 1950. Je vais inaugurer en avril 2009 un

musée de l’exploration exaltant la coopération fraternelle des Inuit avec

les grandes missions occidentales : l’amiral Peary dans la recherche du

Pôle Nord, l’allemand Alfred Wegener dans son étude tectonique des plaques

au Groenland, Knud Rasmussen dans sa grande expédition du Groenland au

Canada (1922-1925) et Jean Malaurie avec son compagnon Kutsikitsoq. La

couverture de mon livre, Les derniers rois de Thulé, est illustrée

de sa photographie, en hommage. Ce musée insistera sur le fait que, à

l’avenir, ces peuples du Nord doivent être nos éclaireurs, dans la

définition du développement durable de ces immenses espaces pétroliers et

gaziers.

Voilà pourquoi je me refuse si fortement à cautionner notre tendance à

réduire exclusivement les peuples premiers à n’être que des fantômes

culturels dans des musées qui me font penser aux Grands Cimetières sous

la Lune de Bernanos, destinés seulement à démontrer la suprématie de

ses jugements esthétiques, alors que nous devrions au contraire proclamer

que lier au nôtre l’avenir de ces peuples est une chance essentielle pour

notre survie.

(Fin 1ère Partie)

Propos

recueillis par Philippe-Emmanuel Krautter

© Interview exclusive Lexnews

Tous droits réservés

|

|

Interview Jean Malaurie

IIème

Partie

|

| |

LEXNEWS : « Vous êtes ainsi passé de la pierre à l’homme. Quels en ont été

les enseignements ? »

Jean Malaurie : J’ai

beaucoup appris et l’homme qui est devant vous continue à apprendre

d’eux ! Avec ces cinquante ans d’expérience auprès de ces peuples, j’ai

appris que c’est une société qui a un code mental différent du nôtre, qui

a la conscience d’avoir un passé hybride avec le monde animal. Comme ils

sont dans un monde extrêmement cruel, et je vous rappelle qu’ils évoluent

dans des températures de – 40 / - 50°, toute erreur est payée très cher.

La vie est très courte ; si certains peuvent atteindre 50-60 ans,

l’espérance moyenne de vie, compte tenu de la mortalité infantile à Thulé,

était de 22 ans pour les femmes, 27 ans pour les hommes. Donc, l’homme

mobilise dans sa vie une énergie extraordinaire, car il sait qu’elle est

courte. Ce sont des hommes qui sont des Inuits, qui ont conscience d’être

dans un groupe et qui ont la conscience d’un destin. Ils savent que cette

histoire doit être transmise. Ce patriotisme ethnique devait être

communicatif, car chaque matin je bénissais le ciel qui me faisait voir

cette glace, entendre le vent qui soufflait, voir mes chiens tirer mon

traîneau.

Ils ont inventé une métaphore de

contes, de légendes, de mythes, qui établissent que l’homme est au terme

de toute une évolution. Ils ont le sentiment de pouvoir décrire de façon

très précise les premiers temps de la Genèse ! Ils vous parlent de manière

détaillée de l’obscurité des premiers temps de l’histoire de la Terre, du

chaos… Ils affirment que tout à coup, les chiens sont apparus et seulement

après la lumière et la lune, ce qui est très curieux. Le chien va

engrosser une femme, et il sera père géniteur de quadrupèdes qui peu à

peu, siècle après siècle, deviendront des humains. Ils sont convaincus que

l’histoire des espèces est aussi celle d’une évolution des espèces, que

l’homme procède de l’animal et que c’est par un crâne plus volumineux avec

un front plus haut que l’homme s’affirme. Ils m’ont d’ailleurs fait

remarquer, pendant tout le temps que je vivais avec eux, près de 50 ans,

au cours de missions multiples, que leur taille par métissage augmentait,

que la couleur de leurs yeux changeait, leur morphologie également ; bref,

que leur évolution se poursuivait. Ils ont également conscience qu’ils

perdent des facultés perceptives par les techniques que l’homme occidental

leur apporte. Par exemple, le fusil permet de prendre un animal à 50

mètres, par contre il vous fait perdre en acuité d’approche. Le chasseur à

l’arc attrapait son animal à 20 mètres, il y avait donc toute une

technique d’approche qu’ils ont perdue. En d’autres termes, ils

m’apprennent qu’en gagnant, ils perdent ! Et peu à peu, ils m’ont fait

sentir que ce que nous leur apportions était très dangereux, non seulement

pour leur identité, mais aussi pour ce qu’ils considéraient être leur

puissance cognitive.

L’exemple des Inuit de Back River –

Utkuhikhalingmiut - est significatif. C’est la société sans doute la plus

primitive de tout l’Arctique. Des Esquimaux Caribous ne vivant que de la

chasse du caribou et de la pêche du poisson de rivière. Cette société est

composée de 25 personnes, cinq familles vivant dans des iglous de neige,

que j’ai étudiées en avril/mai 1965 dans l’Arctique central, à la demande

du gouvernement canadien. J’avais été seulement précédé par le célèbre

explorateur Knud Rasmussen en 1923 qui, en six jours, dans un rapport

remarquable, avait indiqué que c’était là pour lui la société inuit la

plus singulière. J’étais donc le second anthropologue parmi eux. Dans

Hummocks* Canada, cette extraordinaire rencontre pour moi est

racontée, en posant les questions anthropogéographiques, historiques et

philosophiques nécessaires. J’invite les lecteurs à s’y reporter. Le

chapitre V est certainement la partie la plus forte de ce livre. J’appelle

ces hommes les « Spartiates Inuits » ! Songez que ce sont des hommes qui

vivent dans des iglous de neige qu’ils ne chauffent pratiquement pas, ils

refusent de le faire ! Je leur ai demandé pour quelles raisons, ils m’ont

répondu qu’ils n’allaient pas chauffer l’air et qu’il valait mieux se

chauffer dedans ; ils mangeaient un poisson cru toutes les quatre heures

et je peux vous dire, pour l’avoir pratiqué, que j’ai très bien vécu parmi

eux et que j’ai même pris du poids. Ils mangent ce poisson entièrement :

la tête, les yeux et même les arêtes… Ils venaient de connaître une famine

qui avait touché près de 10 % du groupe. Ils m’ont expliqué en outre que

leur société ne pouvait pas ne pas connaître des hauts et des bas. Tout

comme les Netsilik, leurs voisins du nord mangeurs de caribous mais aussi

de phoque, qu’ils méprisaient. Et ils m’ont ajouté que s’ils s’attachaient

à vivre d’une façon plus aisée, cela pourrait être suivi d’une période de

disette et à ce moment-là, ils n’arriveraient pas à résister. Pour

survivre, il faut donc une façon de vivre continue ; ce qui est d’ailleurs

bien connu des services pénitenciers. Si vous voulez briser un homme, vous

le faites vivre durement puis, pendant huit jours vous le rendez très

heureux et après vous le remettez dans le régime sévère. Il ne peut plus

se réadapter avec un tel régime répété. Ce peuple a véritablement établi

une philosophie de la résistance. Et elle repose sur un tabou alimentaire

du phoque. C’est-à-dire qu’ils s’interdisent de manger tout ce qui vient

de la mer. Dans la période de famine, bien qu’ils fussent au bord de la

mer, ils se sont attachés à suivre régulièrement ce tabou, dont j’analyse

les causes psychanalytiques, historiques et religieuses.

Le troisième aspect marquant réside

dans le fait que ce sont des hommes affamés de sacré. Ils sont

littéralement concernés par les morts. En cela, je suis très éloigné de

l’approche marxiste dialectique, car pour moi c’est le mystique qui

commande le social. À l’image de Roger Bastide, un grand sociologue

méconnu, de la dimension d’un Lévi-Strauss – dont il ne partageait pas les

idées structuralistes -, je ne peux pas comprendre comment un homme athée

qui, avec ses pensées d’athée, regarde de tels hommes animistes. Le

matérialisme dialectique athée n’est pas la clé pour comprendre le sacré

et la dimension immatérielle de ces sociétés d’esprit religieux ; et c’est

même l’inverse. Ce n’est pas le contingent de la vie sur Terre qui les

concerne, c’est l’au-delà qui les habite. Cela est si vrai qu’avec le

Christianisme qui est maintenant installé, ils se posent beaucoup de

questions. C’est une des études que j’ai faite

lorsque j’étais dans cette société de Back River, dont je partageais la

vie avec des moyens d’investigations assez exceptionnels (interprètes,

très bonne intégration avec ces hommes et femmes...). Cette société, je le

répète, était en grand péril ; elle venait de connaître une famine et

était à 150 kilomètres d’un comptoir au Nord. Ma mission confidentielle

que m’avait confiée le Ministère fédéral à Ottawa était de les pousser

discrètement à se rapprocher de ce comptoir. Ils m’ont vite fait

comprendre qu’il valait mieux que je m’occupe de mes affaires ! À aucun

prix ils ne voulaient quitter leur mort dont les esprits les inspiraient.

Je poursuis mon enquête ; je le répète, j’ai un interprète qui pidgin avec

eux, car cette langue est difficile, et je commence moi-même à la

comprendre. C’est souvent les mêmes mots que ceux de la langue inuit que

je connaissais, mais la prononciation très gutturale m’empêchait de bien

saisir ce qu’ils me disaient, aussi enregistrais-je tous leurs propos.

Au bout de cinq jours, mon voisin de

couche dans l’igloo de neige – Aqritok – me dit : -« Petit blanc, tu viens

de si loin pour poser des questions si médiocres : ce que l’on mange, où

l’on va, tu viens de si loin pour ça ! Mais peut-être que l’on pense ! ».

Alors, je l’emmène dans le long couloir de neige, nous sommes en tête à

tête pour ne pas perdre la face devant ces deux familles rassemblées dans

une double iglou de neige. Il poursuit alors en me disant qu’ils avaient

bien compris que je souhaitais les faire déplacer dans cet endroit de

perdition du comptoir de la baie d’Hudson à 150 kilomètres, d’autant plus

mauvais qu’il est tenu par les Netsilik catholiques, c’est-à-dire

hérétiques ! Il me fit à nouveau remarquer que les morts, leurs ancêtres,

étaient là, que l’espace historique était là pour les inspirer depuis des

générations et des générations. Et on ne trahit jamais les Anciens. Et il

a ajouté qu’il était chrétien, qu’il venait d’être converti et que j’étais

mauvais. Je lui ai dit : -« Comment cela je suis mauvais ? » Il m’a

répondu : « Oui, tu es riche parce que tu es blanc ! Mercredi soir, l’un

d’entre nous, qui sait lire, va lire des textes. Tu écouteras. » C’étaient

les Béatitudes. Beati poperes ! Heureux

vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous ! Heureux vous

qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés !... Imaginez-les

parler avec des nuages de buée puisqu’il faisait -4° dans l’igloo. Il

poursuit en me disant : -« Oui, nous sommes chrétiens (un christianisme

anglican) ; nous croyons en Dieu le Père mais nous avons du mal à

comprendre sa toute-puissance parce qu’il y a le mal, il y a Satan ! »

Tous ces peuples sont en effet très marqués par l’Apocalypse, la fin du

monde qui doit arriver. -« Nous savons qu’il y aura un combat terrible

entre Dieu et Satan, c’est donc bien qu’il n’est pas tout puissant. Et

puis, il y a Jésus. Nous aimons Jésus car il est pour les pauvres, les

humiliés et il a dit que nous serions à ces côtés, mais pas vous les

Blancs, car vous êtes riches et vous êtes condamnés ! »

Une telle leçon sur les Béatitudes

donnée par de tels hôtes, dans une iglou de neige, c’est inoubliable. Et

je me suis lié avec Aqritok qui m’a dit : -« Quand je suis seul dans la

toundra pour chasser le caribou, j’invoque aussi le chaman et les

esprits ». En fait, dans tout l’Arctique est en train de naître un

néochristianisme, où Jésus est moins le Dieu salvateur que l’ami des

humiliés et le chamanisme reste la voie sacrée pour communiquer avec

l’immatériel et l’invisible. Un courant nouveau du christianisme est en

train de naître dans le Nord comme en Amérique centrale.

En 1965, et jusqu’en 1980, j’ai

poursuivi mon itinéraire dans l’Alaska chez d’autres populations plus

avancées. À Akitchak, sur le Yukon, j’ai

enquêté sur une population inuit yupik de tradition baptiste morave. Elle

avait, elle aussi, cette double inspiration, celle des Béatitudes et celle

d’une meilleure connaissance d’une philosophie chamanique. Les Inuit sont

devenus de bons théologiens ; l’un d’entre eux m’interroge sur les anges,

en me précisant qu’il a besoin de mon aide, car le pasteur n’est pas là.

« Les Anges ont des ailes et ils sont les soldats de Dieu, donc ils ont

été créés par Dieu ; mais Dieu est bon, or il y a des Anges qui sont

mauvais puisqu’ils se sont révoltés contre lui, comme l’archange des

archanges : Lucifer. C’est donc Dieu qui, avant Adam, a créé le mal et

dans ce cas nous ne comprenons plus le péché originel. Et bien s’il vous

plait, si vous avez la réponse, Monsieur le scientifique, je vous en serai

reconnaissant ! »

LEXNEWS : Ces aventures renvoient à ce principe d’anthropologie

d’immersion que vous avez évoqué. L’’observateur fait donc parti de

l’observé ?

Jean Malaurie : J’étais

et je suis dans un environnement universitaire habité par le positivisme

et par la volonté de la rigueur du fait. Le « moi » est haïssable.

Oublions ici ces querelles. Si je témoigne sur la place de l’homme dans le

Grand-Nord, se pose alors le problème de l’enquêteur et de la validité de

l’ethnologue dans son enquête. Dans mes missions avec les Inuit, j’ai

compris que la manière avec laquelle on témoignait rendait très difficile

l’étude des témoignages rapportés parce que l’ethnologue revient avec les

conclusions fondées sur une théorie, sans donner le détail de l’enquête et

le sous texte. Moi, ce qui m’intéresse, c’est comment l’ethnologue est

arrivé à ces conclusions. Il est absolument nécessaire d’inclure

l’observateur dans l’observation. Il est une partie de l’observé et il est

donc indispensable que le témoignage soit personnel. » C’est ce que

j’appelle l’anthropologie narrative et réflexive. Toute la collection

Terre Humaine est inspirée par cette volonté.

LEXNEWS : « Vous ne croyez donc pas à l’objectivité du témoignage ? »

Jean Malaurie :

« Impossible !

Je n’y ai jamais cru et avec des populations lointaines encore moins.

L’affaire Outreau devrait éclairer les sciences humaines sur la fragilité

d’une enquête. Et je continue à craindre que les conclusions n’en aient

pas été tirées dans nos cénacles. Rien n’est anodin. Le « je » n’est non

seulement pas haïssable, mais, bien au contraire, une nécessité

scientifique. Je dois avouer que j’ai eu assez de force pour le dire,

puisque j’ai réussi à décider Lévi-Strauss de l’écrire. Il m’a même écrit

cette étonnante et si élégante dédicace d’un des premiers exemplaires de

son Tristes tropiques en indiquant : « À Jean Malaurie à qui je

suis obligé de m’avoir obligé à écrire ce livre. ». Ce livre a fait

connaître sa pensée, sa grande sensibilité et ses commentaires désabusés

dans le monde entier. Avec le temps, Lévi-Strauss préfère que l’on

reconnaisse la valeur de son œuvre scientifique avec ses œuvres comme

Le cru et le cuit, Anthropologie structurale, etc. C’est le

temps qui décidera de la valeur du structuralisme dans sa dimension

universelle. Ce qui est certain, c’est que ce prince de l’esprit a apporté

un éclat exceptionnel à cette œuvre collective de Terre Humaine, que j’ai

réalisée avec cent auteurs.

LEXNEWS : « Comment avez-vous réalisé la narration de votre témoignage ? »

Jean

Malaurie :

« J’ai

eu recours à ce que j’appelle le « visuel » et à cette volonté d’une

anthropologie narrative et réflexive. Qui est-on ? Qui suis-je pour

l’Inuit ? Ne croyez pas que pour les Inuit, tout cela était facile et

qu’ils étaient mes amis. Ils avaient leur vie et leurs difficultés. Et

comme il s’agissait d’une société « anarchocommunaliste », où le groupe

dirige des individualités au caractère très marqué, ils ont essayé de

m’incorporer. J’ai appris la langue, même si je ne me fais pas

d’illusions, car mes fautes grammaticales devaient être extrêmement

grossières, mais comme ces hommes étaient très courtois et que cette

rencontre les intéressait, ils ont peu à peu parlé « ma » langue

c'est-à-dire en utilisant mes fautes et mon accent. J’ai eu un moment de

retard et ce n’est que six mois plus tard que mes progrès se sont

intensifiés. Cela étant dit, la vraie langue, ce n’est pas celle des mots,

c’est une langue que j’ai vécue mais que l’on ne peut pas mettre en

dictionnaire : les silences, les regards, les gestes, ce qui est sous les

mots, l’action... |

C’est une société qui est à un âge

prélinguistique, surtout en Arctique central canadien, dans les années

1960. J’avais un magnétophone et je leur ai fait entendre ce qu’ils

m’avaient dit. Ils m’ont répondu après le passage de la bande qu’ils

n’avaient jamais dit cela ! Ils m’ont fait comprendre que les mots qu’ils

avaient entendus réduisaient les éclairs de sensibilité qu’ils avaient au

même moment et qu’en prononçant le mot, ils avaient dans l’esprit trois ou

quatre significations. Pour eux, le mot est réducteur. C’est tout

simplement passionnant. Cela est d’autant plus vrai que certains mots

étaient très compliqués comme la terre, le gouvernement, l’au-delà, les

esprits… Tous les mots étaient doubles et avaient plusieurs connotations.

Il fallait alors inventer des mots spéciaux pour que cela soit précis. En

vérité, sans faire de jeu de mots, le verbe englaçait la sensibilité. Dans

le même esprit, ils ne voulaient pas d’autonomie ; mais un gouvernement

Inuit. Tous les mots étaient à repenser. Nous trouvons la même chose sur

le plan spirituel. La plupart du temps, nous n’utilisons pas, dans nos

rapports anthropologiques, les mots dans les traductions qui correspondent

à la pensée du peuple qui vit. Si vous prenez par exemple le mot Tartok,

qui signifie l’esprit, quand je lis les œuvres des plus grands

explorateurs comme celles de Knud Rasmussen par exemple, l’anglais utilise

le mot « soul » : âme ; mais cela n’a aucun sens, cela n’a jamais

été une âme et cela ajoute pour le lecteur une connotation chrétienne ! Et

l’anthropologie repose sur des traductions, principalement en anglais, en

russe et en allemand. Je vous laisse conclure quant au danger de théoriser

à partir d’un matériau aussi contaminé et impur. Nous avons une ardente

obligation, comme les historiens chartistes, de faire un travail de

déconstructionnisme et de critique interne des mots et de la phrase, tout

comme les talmudistes. Pour l’autochtone, ce qu’il a dit ne correspond pas

à ce qui a été traduit ; c’est un faux sens ou un contresens. Nous sommes

là en face d’un champ de rencontre extraordinairement difficile entre un

homme incertain, l’enquêteur, dans un cadre de vie difficile qui ne

correspond pas à son pays, avec un interprète plus ou moins informé dans

la langue occidentale, et l’interlocuteur qui reste masqué, qui ne sait

pas où l’on veut le conduire. Que fait-il donc ? Il manœuvre et brouille.

Finalement, lui aussi arrive à la conclusion que nous n’avons que des

bribes. C’est à l’image d’une instruction judiciaire. L’enquête, le

magistrat, le médico-légal : si vous avez du mal à vérifier a posteriori

tous les éléments de l’enquête, d’étape en étape et dans le détail, vous

imaginez ce que cela peut produire comme erreurs pour l’Histoire d’un

peuple ! Par expérience personnelle, j’ai pu voir des enquêtes de

collègues plutôt bizarres… Je renvoie à l’oeuvre ironique à cet égard sur

l’interprète d’un des grands compagnons de mon ami Théodore Monod, le

poète peul Amadou Hampâté Bâ.

Le lecteur sera le jury et pour qu’il

puisse décider correctement, il faut tout dire. Bien évidemment, on peut

nous rétorquer que cela va être illisible ; et bien non, et c’est là le

devoir de l’éditeur et vous savez que les oeuvres de mes collègues

anthropologues de la collection Terre Humaine ont connu des tirages

exceptionnels ; l’ensemble de la collection représente 13 millions de

volumes, qui témoignent de l’attente d’un public. Quelques exemples,

Dominique Sewane et Le souffle du mort. La tragédie de la mort chez les

Batãmmariba (Togo, Bénin), Philippe Descola et Les Lances du

crépuscule. Relations Jivaros, Haute-Amazonie, Josiane et Jean-Luc

Racine avec Viramma. Une vie de paria. Le rire

des asservis (pays tamoul, Inde du Sud),

Patrick Declerck et Les

naufragés. Avec les clochards de Paris, et Émile Zola avec les

Carnets d'enquêtes : Une ethnologie inédite de la France.

LEXNEWS : « Vous semblez avoir toujours désiré offrir un regard différent

sur l’homme. »

Jean

Malaurie :

« Oui,

c’est vrai. Je me suis toujours opposé à ceux que j’appelle les

missionnaires de la science. Voyez-vous ce que je ne supporte vraiment

pas, c’est cette science arrogante. C’est ce contre quoi je me suis

insurgé lorsque mes camarades des expéditions Paul-Émile Victor

souhaitaient étudier la glace au Groenland et les problèmes de sondages

séismiques en négligeant les plantes, les oiseaux, et les hommes… Il en

est un peu de même dans les sciences humaines. Au fil des temps, s’est

instauré un positivisme, héritier du marxisme, avec pour boussole le fait

objectif et les modèles théoriques que l’on peut en tirer. Cela dit, si

vous pouvez parvenir à m’établir ce qu’est le fait objectif…

Est ainsi posé un problème capital, celui

de la sensibilité. Et pour moi, pardonnez-moi, mais la sensibilité, c’est

la vie, le désir, l’angoisse, l’imaginaire de la matière et ce qui est la

hantise de l’homme : la mort ! On va me rétorquer : « Ah ! L’imaginaire,

l’imagination folle du logis ! Le mysticisme, cette bouillie venant des

temps anciens, de l’inconscient, de la peur, de l’ignorance... Tout ça,

c’est de la religion et non pas de la science. » Mais comment voulez-vous

étudier autrement une société primitive pour laquelle l’essentiel est

composé de sacré et de religion ?

Quand vous êtes un anthropologue, un

ethnologue, un historien et que vous vous revendiquez athée, donc

missionnaire de la science, et que vous voyez un Africain, qui lui est

profondément habité par le sacré et qui a le sentiment que celui qui

l’entoure prend pour billevesée ses croyances, cela ne peut pas

fonctionner. Naturellement, c’est l’objet de son étude puisqu’il en vit ;

n’oubliez jamais que la recherche n’est pas un sacerdoce, c’est un métier

souvent de fonctionnaire pour lequel on fait carrière avec tout ce que

cela sous-entend, hélas, de suivisme à l’égard des idéologies à la mode,

d’ambition, de manoeuvres et d’habileté afin de gravir l’échelle ; tout

comme les singes sur un rocher cherchant à déstabiliser les anciens pour

les faire tomber du sommet… Cela me fait penser à un des plus grands

esprits que j’ai rencontré dans le cadre d’un séminaire que j’animais à l’EHESS,

au Centre d’études arctiques. Il s’appelait Claude Asaba, un anthropologue

professeur à l’Université de Cotonou (Bénin), disciple de Roger Bastide

qui s’est toujours opposé résolument à la pensée de Durkheim, qui suivait

modestement mon séminaire de 2004 sans faire état de ses qualités, alors

qu’il avait une pensée fulgurante digne de celle de Lévi-Strauss. Il me

disait : -« Je suis las de cet enseignement anthropologique à Paris ; on

étudie notre société et nos rituels comme si tout était mort, comme si

nous étions des insectes… Mais c’est que nous avons un imaginaire, une

pensée, et pour nous c’est la vérité ! Les rites sont inspirés par une foi

animiste profonde. En les étudiant, il ne s’agit pas d’être désinvolte

comme si on analysait la théorie des jeux. Je suis chrétien, mais je suis

animiste également et je ne supporte pas que l’on vienne nous regarder en

pensant : tout cela est de la sensibilité, de l’imaginaire, de

l’irrationnel. Non ! C’est nous trahir. » Et c’est ce que d’autres

Africains et autochtones sibériens m’ont confié : une science froide et

dure, qui nie le chamanisme parce que la pensée occidentale, de culture

chrétienne ou rationaliste, ne veut adhérer à ces pratiques qu’elle juge

trop souvent une imposture et les étudie comme relevant de pratique

exotique. Et je reprends l’observation de Roger Bastide : « L’Occidental

veut comprendre tout, tout de suite, et c’est pour cela qu’il ne comprend

pas. [...] La pensée africaine est une pensée savante ».

Ce n’est qu’en 1988, que l’équipe

Gorbatchev m’a demandé de venir pour diriger une mission anthropologique

en Tchoukotka. C’était la première expédition internationale dans ces

régions depuis la révolution d’Octobre et la seconde depuis Catherine de

Russie. Celui qui a décidé les autorités soviétiques à me confier cette

formidable expédition est l’Académicien Dimitri Likatchev, conseiller

scientifique du Président Gorbatchev. Cette expédition avait pour but de

faire un rapport sur la justesse ou les erreurs de la politique de Moscou

à l’égard des minorités arctiques, notamment en Sibérie nord-orientale.

J’ai donc choisi mes huit camarades, tous membres du parti et tous des

amis, malgré mon éloignement pour cette doctrine. L’expédition a été

mouvementée et fraternelle, mon livre Hummocks en témoigne, et nous

faisons une découverte extraordinaire : c’est l’allée des baleines !

À l’échelle arctique, cette découverte,

d’abord identifiée par Sergei Arutiunov en 1977, se révèle être aussi

importante que celle des Pyramides. C’est Stonehenge. Je me reporte à mon

ami l’éminent archéologue russe, Sergei Arutiunov, directeur de l’Institut

d’ethnographie de l’Académie des Sciences de la Russie et qui dans la

préface de l’édition française de l’Allée des Baleines écrit : « [...]

Sans parler de ceux qui regardent et ne voient pas, comme ces dizaines de

marins expérimentés qui ne remarquèrent pas, pendant un siècle et demi,

l’Allée des baleines. C’est un peu comme si un voyageur parcourant

l’Égypte dans tous les sens décrivait le pays en détail sans noter la

présence des Pyramides. [...] Les ethnographes professionnels qui se

rendent dans le Nord pour voir, comprendre et raconter, sont souvent,

quant à eux, limités par leur école scientifique – matérialisme

historique, fonctionnalisme culturel, positivisme objectif, etc. Si

différentes que soient les écoles, elles inculquent toutes un certain

dédain à l’égard des voies d’accès à l’essence des phénomènes du monde

fondées sur l’intuition et l’émotion, et un principe d’approche absolument

inévitable, qui, quand il n’est pas matérialiste, est tout simplement

mécanique. Jean Malaurie se distingue nettement parmi eux. C’est un

véritable scientifique ; il sait se servir de ses instruments quand il

fait de l’ethnographie. Mais il ne se limite pas à cela et cherche à

pénétrer par l’intuition et l’émotion le mystère caché sous l’enveloppe

matérielle des pierres et des hommes. »

Jean Malaurie, L’Allée des baleines,

Paris, Mille et une nuits, 1ère édition, 2003 ; 2° édition

augmentée, 2008.

En fait, et ceci est intéressant pour

terminer notre entretien, lorsque la science n’est plus libre, qu’elle a

des filtres et des à priori, elle ne voit plus, n’entend plus.

LEXNEWS : « Quel regard portez-vous aujourd’hui sur ce vaste espace en

équilibre si fragile ? »

Jean

Malaurie :

« Il

est vrai qu’aujourd’hui, je suis préoccupé par l’avenir avec le

réchauffement climatique qui est une certitude. Ne nous perdons pas dans

des querelles entre glaciologues, climatologues. Le pourquoi reste à

établir. Mais il est une certitude, c’est que le réchauffement a des

effets négatifs et paradoxaux. Il est globalement favorable aux nations

arctiques, mais aussi avec des conséquences très néfastes sur le plan de

la pollution, de l’élévation des mers, de la fonte des glaces et de la

toundra, avec des dégagements de méthane. Mais il faut aussi observer que

le million d’autochtones est appelé à devenir millionnaire, comme les

Bédouins du roi Ibn Saoud en 1923, et que de grands territoires comme

Nunavut, Nunavik, le Groenland peuvent devenir ainsi de grandes puissances

pétrolières et financières. Qui eût accordé à Nanouk ce destin il y a 50

ans ? Outre les richesses pétrolières et gazières, deux nouvelles routes

maritimes majeures : le passage du nord-ouest canadien et la voie du Nord

sibérien reliant Londres, Hambourg à Shanghai et à Yokohama.

Et il se trouve que ces richesses

concernent les quatre plus grandes puissances financières du monde : les

États-Unis, le Canada, la Norvège et la Russie. Le Groenland, suite à son

autonomie renforcée, votée massivement par le référendum consultatif du 25

novembre 2008, commence à explorer ses grandes richesses pétrolières off

shore.

Mais il faut bien se convaincre que les

conquérants que nous sommes, nous, Occidentaux, avons l’esprit pervers. Et

sous couvert de développement durable et d’autonomie des peuples, nous

avons le génie, par la voie du néocolonialisme, de vider ces peuples de

l’intérieur, c’est-à-dire de leur faire perdre toute identité. Et ainsi de

pouvoir à leur place procéder à l’exploitation de ces grands déserts pour

notre bénéfice. Une immigration massive venant du Sud commence déjà à

peupler le Nord : 600 000 Alaskiens nord-américains, des millions de

Russes dans le Nord.

Nous assistons à un métissage physique et

culturel accéléré. Il y aura des laissés-pour-compte, mais c’est un

nouveau peuple du Nord qui est en train de naître. J’ai consacré toute ma

vie à la défense des minorités et je ne cesserai de plaider contre la

mondialisation. Pourquoi ? Parce que je me défends moi-même, j’ai été dans

l’histoire de ma vie une personne à part. Et quand je vois quels ont été

mes amis, tels Roland Barthes, Claude Lévi-Strauss, Fernand Braudel, Bruce

Jackson, ce sont tous des personnalités à part qui ont privilégié la

liberté de penser et le sens du transversal. Dans « Terre Humaine », je

privilégie les personnes ou les groupes à part tels les Juifs, les peuples

autochtones, les prêtres ouvriers, les personnalités engagées qui

dénoncent des scandales aussi vastes que le pillage de l’Amérique latine.

Qu'est-ce qui fait avancer l’Histoire sinon ceux qui ont cette capacité

d’avoir un génie créateur ? Et dans la masse, ils sont toujours à part.

C’est avec cette approche et cette volonté de lutter contre la

médiocrisation, la renonciation aux valeurs d’élite, et à cette

détestation de la mondialisation qui nous tire par le bas, que j’ai eu la

chance d’être désigné Ambassadeur de bonne volonté pour les régions

arctiques, domaines des sciences et de la culture, à l’UNESCO par le

Directeur général, Monsieur Koïchiro Matsuura. C’est à ma requête qu’il

d’ailleurs a décidé de faire organiser du 03 au 06 mars 2009, à Monaco, un

congrès de 40 experts réfléchissant sur les problèmes que pose le

développement durable dans l’Arctique et les intérêts patrimoniaux, des

peuples autochtones. C’est ainsi que l’on pourra, dans le tohu-bohu des

lamentations des grands organismes financiers de l’Occident, enfin

entendre les voix des peuples premiers auxquels si peu d’attention est

accordée. On ne fera rien de grand dans l’Arctique sans le respect de

cette nature aux lois mystérieuses. Il en va du sort même de notre planète

et de notre propre salut spirituel.

Pastel de

Jean Malaurie

(Fin IIème

Partie)

Propos

recueillis par Philippe-Emmanuel Krautter

© Interview exclusive Lexnews

Tous droits réservés

|

|

Un message de Jean

Malaurie à l'attention des lecteurs de Lexnews !

|

|

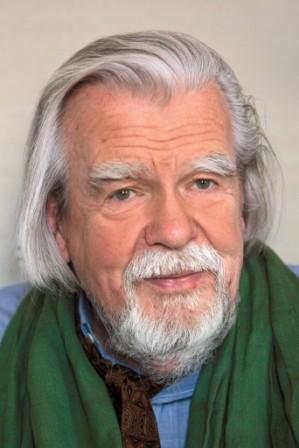

Interview Jacques

Attali

Paris, le 31/08/18 |

|