|

|

«

Rosso et Primatice : Renaissance à Fontainebleau »

Exposition Beaux-Arts de Paris

jusqu’au dimanche 1er février 2026 |

|

L’exposition, actuellement présentée au musée des Beaux-Arts de Paris,

nous propose de découvrir les coulisses ayant présidées à la décoration du

château de Fontainebleau sous le règne de François 1er. Deux grands

artistes italiens, Rosso Fiorentino et Francesco Primaticcio - dit Le

Primatice, furent conviés par le monarque amoureux des arts afin de

réaliser les décors peints et sculptés de Fontainebleau. Mais, ces deux

incontournables artistes ne furent cependant pas seuls pour cette mission,

et d’autres artistes d’importance leur furent également associés. C’est

donc à Rosso et Primatice, mais aussi à leur entourage de prestige auquel

s’est attaché la présente exposition, ainsi que le relève le dicteur des

Beaux-Arts de Paris Eric de Chassey : « L’exposition met justement en

valeur les deux artistes majeurs qui ont été conviés en France par

François Ier – le Florentin Rosso et le Bolonais Primatice – mais se

distingue des expositions consacrées à leurs dessins ou au chantier de

Fontainebleau par la part faite aux graveurs qui leur furent associés sur

le lieu et ne furent pas seulement des interprètes habiles des

compositions de ces deux maîtres mais aussi des inventeurs de formes et

des expérimentateurs de la technique nouvelle de l’eau-forte, qu’ils

renouvelèrent en profondeur ».

Francesco Primaticcio "L’Automne sous la figure de Bacchus"

Plume, encre brune, lavis brun et rehauts de blanc sur papier brun, 22,2 x

12,8 cm

©

Beaux-Arts de Paris

A partir d’une cinquantaine de dessins et estampes, le parcours de

l’exposition conçu par les deux commissaires Hélène Gasnault et Giulia

Longo permet de retracer la genèse de cet immense chantier qui fut alors

l’occasion d’introduire la maniera italienne par le truchement des deux

artistes invités et dont Rosso Fiorentino fut l’un des grands

ambassadeurs. |

Qu’il s’agisse des œuvres préparatoires à la décoration de la Galerie

d’Ulysse et de l’appartement des Bains du château, aujourd’hui disparus,

mais aussi de la Salle de Bal, de la Galerie François 1er ou encore de la

Porte Dorée, un impressionnant « laboratoire iconographique » se mit alors

à l’époque en place, « Laboratoire iconographique » dont le visiteur de

l’exposition aura un heureux et inspirant aperçu par les dessins et

estampes présentés. Les thèmes choisis – alternant entre Histoire Sainte

et mythologie – les styles et formes retenus, conduisent à imprimer une

inspiration italienne à la décoration du château qui sera le point de

départ de la diffusion artistique de la Renaissance tardive dans tout le

royaume. Le parcours soulignant la force et la maîtrise des créations des

deux grands artistes Fiorentino Rosso et le Primatice, met également en

avant des artistes plus méconnus et influencés par les deux grands maîtres

italiens : Léon Davent, Antonio Fantuzzi, Jean Mignon, Juste de Juste,

entre autres.

Rosso Fiorentino "Pandore libérant les fléaux de sa boîte"

Plume, encre brune et lavis brun,

tracé préparatoire à la pointe de plomb sur papier, 24,2 x 39,3 cm

©

Beaux-Arts de Paris

Le visiteur s’émerveillera ainsi de la délicatesse de cette Etude de

draperies et de pieds de Primaticcio, de la virtuosité de cette feuille

signée Nicolo dell’Abate évoquant Le Parnasse, ou encore de cette

Eau-forte de Léon Davent réinterprétant, probablement à sa manière, le

thème biblique de Rebecca donnant à boire à Eliezer au livre de la Genèse.

Carnet d’études n°60, 200 ×

225 mm , 192 pages, Beaux-Arts de Paris Editions, 2025.

Afin de compléter idéalement cette visite dans l’intimité toujours

inspirante du Cabinet d’arts graphiques du musée des Beaux-Arts de Paris,

le visiteur se reportera avec profit au catalogue très complet avec des

textes d’Hélène Gasnault et Giulia Longo, co-commissaires de l’exposition,

mais aussi les contributions de Luisa Capodieci, professeure d’Histoire de

l’art moderne et membre du Conseil scientifique du château de

Fontainebleau, et de Dominique Cordellier, conservateur général du

patrimoine honoraire. Un catalogue au format carré, toujours aussi soigné,

et qui fête à l’occasion de cette exposition « Rosso et Primatice :

Renaissance à Fontainebleau » son 60e numéro ! |

|

|

|

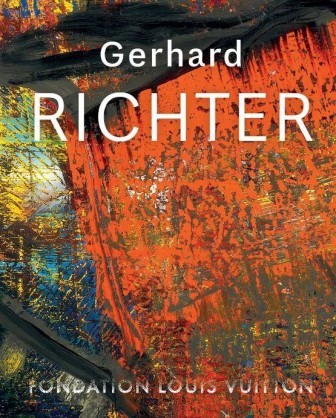

Gerhard Richter

Exposition Fondation Louis Vuitton

jusqu'au 2 mars 2026

|

|

La Fondations Louis Vuitton propose une rétrospective d’envergure

consacrée au peintre Gerhard Richter en réunissant pas moins de 275 œuvres

de l’artiste réparties en un parcours chronologique sur trois niveaux,

comme il se doit, en ce lieu de la capitale devenu incontournable. Les 34

salles du bâtiment conçu par l’architecte Frank Gehry composent en effet

un écrin de choix pour évoquer l’ampleur de la création du peintre

allemand né à Dresde en 1932 et qui s’échappa de la RDA avant de

s’installer à Cologne où il vit et travaille encore aujourd’hui. Si

l’œuvre de Richter n’est plus à présenter tant elle a été consacrée par

les plus grandes institutions, c’est cependant la première fois que son

riche parcours est évoqué en France, allant de 1962 – à nos jours. Richter

est l’un des rares artistes à dater très précisément ses toiles, sa

première œuvre intitulée Tisch (table) remonte à 1962, celle-ci reniant

tout ce qu’il avait fait auparavant, selon ses souhaits. Aujourd’hui, âgé

de 93 ans, l’artiste continue toujours non pas à peindre, mais à dessiner,

ce dernier ayant décidé d’arrêter de peindre en 2017.

© Lexnews

La première impression qui dominera le visiteur tout au long de cet

admirable parcours est que Gerhard Richter est un artiste à part entière

qui ne cesse de questionner son art, non seulement avant de le créer, mais

surtout au cours de son processus de création. En établissant,

progressivement, des immixtions de plus en plus fréquentes d’abstraction

dans son travail figuratif, ce processus se complexifiera pour gagner de

nouvelles dimensions échappant au premier regard, mais s’imposant à force

d’observation. Richter par le truchement de ses œuvres instaure un rapport

quasi hypnotique. Celui qui se revendique être « un faiseur d’images »,

quels que soient les nombreux médiums utilisés, n’a cessé de questionner

la surface de la toile, la matière picturale, les effets successifs du

pinceau et du racloir. L’image surgit alors subrepticement, parfois à

l’insu de l’artiste, pour s’imposer en une composition quasi extatique

convoquant le hasard, mais un hasard bien compris.

© Lexnews

Tel est le cas notamment de ses peintures Cage en hommage au grand

compositeur avec lequel cette partie de son œuvre nourrit des liens

manifestes. Ce rapport à l’œuvre, se réalisant essentiellement au sein de

son atelier, n’est pas sans quelques rapprochements avec la ferveur qui

étreignit Michel-Ange avec la Sixtine au point de se fondre avec elle.

Questionnant inlassablement toutes les formes qui pouvaient exprimer son

art, c’est sans nul doute ses abstractions qui imposent le respect, la

métamorphose provoquée par le cycle des Titien en étant la meilleure

preuve. Du modèle initial (la plupart du temps une photographie) à sa

décomposition naît une expression nouvelle, n’excluant pas pour autant les

réminiscences, Richter n’étant pas pour autant un adepte de la tabula

rasa.

Aussi le visiteur pourra au fil des salles s’imprégner de ces images,

parfois perceptibles, d’autres fois suggérées, façonnant un rapport à

l’œuvre éminemment subjectif que sa longue contemplation nourrit. Richter

ne cherche pas à imposer son travail, mais lance autant d’invitations à le

contempler, ce qui n’est pas le moindre de ses mérites. |

Catalogue « Gerhard Richter » de Nicolas et Dieter Schwarz, 400 ill.,

416 p., Editions Mazenod, 2025.

Pour accompagner la rétrospective consacrée à Gerhard Richter à la

Fondation Vuitton, il fallait assurément un catalogue d’envergure, ce

qu’ont décidé les éditions Mazenod en confiant sa réalisation à deux des

meilleurs spécialistes du peintre allemand en la personne de Nicholas

Serota et Dieter Schwartz, tous deux historiens de l’art. Ainsi que le

rappellent les auteurs de ce somptueux catalogue, parvenant à saisir la

richesse et la beauté du travail de l’artiste, l’œuvre de Richter explore

les potentialités de la peinture, questionnant inlassablement sujets et

médiums.

Évoquant la part personnelle vécue de l’artiste et son environnement,

l’ouvrage élargit ces influences pour mettre en évidence l’atemporalité du

travail de Richter, une image du monde dépassant les contingences et les

frontières. Le lecteur aura grand intérêt à découvrir l’essai introductif

« Regarder en arrière, regarder en avant » des deux auteurs permettant de

mieux comprendre la genèse et l’originalité du parcours du peintre qui

reçut une formation des plus classiques, ce qui ressort de la perfection

de son trait dans ses œuvres figuratives.

Pour la période 1962-1970, André Rottmann évoque, quant à lui, le réalisme

restitutif de Richter, un artiste délaissant le modèle selon la nature,

pour lui préférer la photographie. Le flou s’invite dans ces tableaux

conçus selon des règles héritées du classicisme, des traits et hachures

introduisent des ruptures annonciatrices de l’abstraction future avant de

parvenir à la période 1971-1975 évoquée par Michael Lüthy avec les œuvres

conceptuelles de Gerhard Richter, notamment celles du cycle Titien, et de

manière plus éclatante avec les Grau.

De 1976 jusqu’à 1986, les peintures abstraites brisent les frontières

entre le sujet et l’aboutissement final de l’œuvre, notamment par l’usage

essentiel chez Richter du racloir. A partir de cette période, le peintre

n’aura de cesse de questionner ses sources d’inspiration : les années

sombres (1987-1995) comme les frontières du hasard (1996-2010) qui

donneront naissance à l’apothéose du travail de l’artiste notamment avec

Birkenau, un aboutissement lourd de sens pour celui qui n’a jamais cessé

de questionner les images du monde.

|

|

|

|

Berthe

Weill. Galeriste d’avant-garde

Musée de l'Orangerie

jusqu'au 26 janvier 2026 |

|

Si la notion d’ « avant-garde » paraîtra évidente aux visiteurs qui

découvriront cette belle exposition consacrée à Berthe Weill au musée de

l’Orangerie ; une femme, pourtant, bien méconnue au regard de sa

clairvoyance, elle qui ouvrit dès 1901 une galerie réunissant les futurs

maîtres incontestés de l’art du XXe s. Ce chemin ne se fit cependant pas

sans encombre, surtout pour une femme, de surcroît, de confession juive en

ce début de siècle anti-dreyfusard… Mais, il en fallait plus pour

décourager celle qui confessait « Ma résolution est inébranlable ; on

verra bien ! ».

Le 25, rue Victor-Massé dans le quartier de Pigalle deviendra ainsi le

point de ralliement de nombreux artistes, cette communauté du bas de

Montmartre vivant la plupart du temps dans un dénuement complet. Malgré

cette adversité, Berthe Weill saura développer des trésors d’inventivité

afin d’apporter une aide réelle à ces artistes et faire vivre sa propre

galerie.

Maurice de Vlaminck (1876-1958)

Le Restaurant de la Machine à Bougival, 1905

Huile sur toile 60,0 x 81,5 cm

Paris, musée d’Orsay, Donation Max et Rosy Kaganovitch, 1973

© Musée d’Orsay, dist. GrandPalaisRmn / Patrice Schmidt

© Adagp, Paris, 2025

La vente de livres, la présentation de gravures et d’illustrateurs

contribueront ainsi à apporter non seulement une aide financière, mais

également à établir sa réputation. Viendront alors les temps de

l’inspiration, ceux conduisant Berthe Weill à reconnaître les talents d’un

jeune peintre espagnol tout juste arrivé de Barcelone, un certain Pablo

Picasso…. |

Alors même que les tableaux de sa période bleue n’intéressaient guère

personne, Berthe Weill lui achète ses premières œuvres dont le fameux « Le

Moulin de la Galette ». Nombreux seront les artistes également repérés par

la galeriste décidément inspirée : Matisse, Maurice de Vlaminck, André

Derain, Albert Marquet, Raoul Dufy… dont certaines de leurs œuvres sont

exposées dans le parcours comme pour mieux rappeler la perspicacité de

cette femme atypique.

Raoul Dufy (1877-1953)

30 ans ou la Vie en rose, 1931

don Mathilde Amos, 1955

© CC0 Paris Musées / Musée d’Art Moderne de Paris

Fauvisme et cubisme attirent Berthe Weill alors même que la plupart de ces

artistes étaient décriés par la critique assassine. Toujours le combat

animera Berthe Weill, même lorsqu’à la fin des années 30, l’antisémitisme

récurrent gagnera la capitale et rendra les temps difficiles pour une

femme juive qui plus est marchande d’art.

Émilie Charmy (1878-1974) Autoportrait, 1906-1907

Huile sur toile 81 × 65 cm Collection particulière

Photo: © Studio Gibert. courtesy Galerie Bernard Bouche

© Adagp, Paris, 2025

Malgré cette adversité, Berthe Weill poursuivra son combat et exposera

encore nombre d’artistes à cette époque méconnus : Otto Freundlich, Alfred

Réth, et bien d’autres encore profitant de la générosité de cette femme

qui, si elle survivra aux temps de guerre, disparaîtra dans le plus grand

dénuement en 1951 après avoir fait briller certaines étoiles de l’art qui

lui doivent une partie de leur éclat.

|

|

|

|

Exposition « Rêveries de pierres – Poésie

et minéraux de Roger Caillois »

L’Ecole des Arts Joailliers, Paris 9e

jusqu'au 29 mars 2026 |

|

Au 16 bis boulevard Montmartre à Paris, une

exposition éblouissante attend le visiteur curieux de découvrir une

sélection des minéraux et autres pierres ayant appartenus à l’académicien

Roger Caillois, esprit à la fois curieux et émerveillé des rapports entre

nature et art. C’est sa voix qui retentira dès la première salle rotonde

plongée dans une douce pénombre propice aux premiers scintillements réunis

en droite lignée des esthètes de la Renaissance et du romantisme allemand

ayant anticipé cette passion des pierres. Roger Caillois est un érudit

collectionneur ainsi que le présente l’exposition conçue avec un rare sens

de l’esthétique et de la rigueur scientifique par le professeur François

Farges. Nous voici ainsi plongés en effet entre art et sciences, un espace

qui sut saisir Roger Caillois dès ses premiers contacts avec le monde

minéral avec lequel il ne cessera dès lors d’entretenir un rapport fait de

passions et d’attractions complexes que rappelle le parcours admirablement

scénographié.

Ce dernier parvient à ressusciter cette fascination

en réunissant près de deux cents spécimens sur les mille que comptait la

collection Roger Caillois acquise depuis 2017 par le Museum national

d’histoire naturelle de Paris. A chaque vitrine, des pages reproduisant

des textes de l’écrivain-essayiste, auteur notamment de « Pierres » et de

« L’Ecriture des pierres ». Grâce ce parcours développant progressivement

les rapports complexes et intimes de Roger Caillois avec l’univers

minéral, l’exposition retrace ces mémoires de pierres, évoque ces

sculptures secrètes ou encore ces démons de l’analogie et autres images

crépusculaires qui ne cessèrent de hanter l’écrivain.

Signes, réminiscences, analogies et même

transcendance tissent ainsi un réseau complexe particulièrement éclairé

par les minéraux réunis dans les différentes vitrines en autant de témoins

silencieux résonnant avec les textes voisins de Roger Caillois. Le point

d’orgue sera au terme de cette éblouissante visite constituée par l’ultime

recueil « Pierres anagogiques » de Roger Caillois que son décès brutal

empêcha de finaliser et qui vient de paraître aux éditions Gallimard.

|

« Roger Caillois Pierres anagogiques » ; Édition

critique et photographies de François Farges, professeur au Muséum

national d’histoire naturelle, Editions Gallimard / L'École des Arts

Joailliers, 2025.

Le goût absolu de Roger Caillois pour les pierres

n’est plus à rappeler, l’académicien leur ayant consacré, en plus d’une

collection exceptionnelle, des ouvrages passés depuis longtemps au statut

de « classiques ». Mais, au-delà de ces premières remarques, curieusement,

aucune étude poussée n’avait été jusqu’alors menée sur le rapport

entretenu par Caillois entre le processus de pensée et celui d’écriture,

source d’une prose scintillante à l’image des reflets de ses cristaux

chéris. C’est à cette tâche que s’est attelé François Farges, professeur

au Muséum d’histoire naturelle de Paris, avec un somptueux ouvrage publié

par les éditions Gallimard explorant les liens ténus reliant ces pierres «

anagogiques » à l’auteur et au lecteur.

C’est à partir des archives du fonds Caillois que

François Farges a eu, en effet, la surprise de découvrir un ensemble de

textes à la fois distincts, mais présentant néanmoins une logique qui se

dégageait progressivement laissant entrevoir la possibilité d’un ouvrage à

venir, ainsi que le détaillent de manière passionnante les annexes de ce

beau livre. Malgré les lacunes et autres difficultés rencontrées en route,

un manuscrit intitulé « Pierres anagogiques », jamais achevé, a ainsi pu

être par l’intuition fructueuse et la persévérance de François Farges

reconstitué pour donner naissance à cette passionnante édition critique.

Par le truchement de photographies somptueuses de la collection de

l’écrivain, c’est toute l’alchimie secrète qui se dévoile entre la

fascination de Roger Caillois pour ces minéraux et l’inspiration qui put

en découler pour une prose singulière. Au fil des pages, le lecteur

retrouvera en effet cette fascination quasi hypnotique de Caillois pour la

nature initiant des formes sources de mystères pour l’observateur qui

saura les percevoir. Entre onirisme et méditation poétique, la pensée de

l’écrivain se saisit de l’univers minéral comme métaphore du réel. C’est

l’aboutissement de cette passion qui se trouve en quelque sorte recueillie

avec une réussite certaine dans cet ouvrage. |

|

« Mineralia » de Domitilla Dardi, 208 p. Editions In Fine, 2025.

Cet ouvrage, entre beau livre et savante digression

sur le monde minéral, débute par le rappel d’une antique évocation sous la

plume de Paul Valéry et d’un dialogue platonicien entre Socrate et Phèdre.

La découverte sur la plage d’un débris à la forme indécise devient le

sujet d’une réflexion sur l’origine des formes et des objets, leur auteur

et leur finalité… Cette subtile accroche se trouve en effet être le

parfait écho du sujet de ce passionnant ouvrage entre science, esthétique

et mystère, une thématique chère notamment à l’académicien Roger Caillois

qui lui a consacrée de sublimes pages (lire notre dossier).

Avec Mineralia, l’historienne de l’architecture Domitilla Dardi poursuit,

après Herbaria, son enquête et plonge le lecteur dans l’univers fascinant

du minéral, un monde a priori inerte à la différence du monde végétal et

animal, et cependant, o combien animé au regard des multiples projections

dont il a fait l’objet depuis les débuts de l’humanité. Par la

transversalité du regard porté par l’auteur, les minéraux, cristaux et

autres lapidaires alchimiques sont non seulement objet de cet ouvrage mais

deviennent également sujet à part entière par le truchement des multiples

thèmes et réalisations auxquels ils ont donné lieu au fil de l’Histoire.

Il est difficile de trouver une discipline qui échappe à leur

scintillement, une attractivité quasi constitutive du vivant si l’on

considère ces fameuses poussières d’étoiles dont nous sommes issus. Après

avoir questionné les taxonomies minérales, l’auteur nous plonge ainsi dans

l’univers médiéval des lapidaires, celui notamment de Matthew Paris au

XIIIe s., mais également celui d’Alphonse X et bien d’autres sources

littéraires entre science et alchimie, théologie et art. Les usages

symboliques des pierres ont pris une place d’importance dans la culture

des temps anciens au point, notamment grâce à l’alchimie, d’atteindre la

connaissance absolue, mais également au risque d’en perdre la raison…

Ces pages parfois oniriques, d’autres fois pragmatiques (description

scientifique au XVIIIe s. des Champs Phlégréens par Pietro Fabris),

invitent constamment à la poésie grâce à leur esthétique soignée et à leur

remarquable iconographie.

Au terme de ce riche parcours, le lecteur ne pourra que mesurer combien

les pierres recèlent de mystères que ce livre contribue à dévoiler, et

révèlent une vitalité qu’on leur croyait, à tort, dénuée.

|

« Joyaux et pierres précieuses » ; Introduction

Judith Miller, 26, 5 x 30,8 cm, 360 pp. Editions Larousse, 2025.

Les éditions Larousse livrent avec cet ouvrage «

Joyaux et pierres précieuses » une superbe évocation du monde fascinant

des joyaux hérités de la nature et façonnés par l’homme au fil de

l’Histoire. Judith Miller qui signe l’introduction rappelle combien les

pierres précieuses ont exercé une fascination dès les premiers temps de

l’humanité. Quel que soit les lieux et les cultures, très tôt en effet

l’homme a su porter un regard à la fois artistique et mercantile sur ces

pierres métamorphosées lors de leur transformation.

L’ouvrage abondamment illustré par de somptueuses photos rappelle, en

premier lieu, la nature et l’origine d’un minéral à l’état pur avant de

s’intéresser aux pierres gemmes, fines et précieuses comme le rubis, le

saphir, l’azurite et bien d’autres pierres plus ou moins recherchées selon

les lieux et les temps. Une section est également réservée aux gemmes

organiques que sont les perles, nacre, le jais ou encore l’ambre.

L’ouvrage se conclut sur les gemmes rocheuses et autres roches telle que

l’obsidienne, le grès, le granite.

Enfin, au terme de cet éclatant voyage, le lecteur pourra encore prolonger

sa découverte du monde minéral en s’émerveillant sur ce très pratique et

esthétique guide des couleurs pour chaque pierres précieuses et minérales.

|

|

|

|

«

Dessins des Carrache – La fabrique de la Galerie Farnèse »

Exposition jusqu’au 2 février 2026

Musée du Louvre Mezzanine Napoléon |

|

Celles et ceux qui ont eu le privilège de pouvoir découvrir la Galerie

Farnèse au cœur du palais éponyme se souviennent de la splendeur

magistrale qui saisit le visiteur en contemplant cette voûte composée par

les Carrache au XVIIe siècle. C’est à cette lente fabrique d’un chef

d’œuvre que nous convie la remarquable exposition du musée du Louvre «

Dessins des Carrache – La fabrique de la Galerie Farnèse » jusqu’au 2

février 2026 à la Mezzanine Napoléon.

©Lexnews

Le commissaire de l’exposition et conservateur Victor Hundsbuckler signe

en effet pour celle-ci un parcours éblouissant qui permet de mieux

appréhender les étapes successives conduisant à cette œuvre souvent

comparée, à juste titre, à la chapelle Sixtine du siècle précédent.

Éclatant la célèbre Galerie du palais Farnèse en autant de pièces de

puzzles composés par les dessins préparatoires, le visiteur aura

l’exceptionnelle opportunité – ces dessins étant rarement exposés - de

prendre conscience de la lente élaboration de cette fresque répondant à un

strict programme de composition ne laissant rien au hasard. Qu’il s’agisse

d’esquisses rapides jetées à la volée ou de dessins soigneusement

élaborés, préludes à la grande œuvre, l’esprit de la Galerie Farnèse se

façonne peu à peu au fil du parcours avant d’aboutir au grand carton de

plusieurs mètres de côté, à l’échelle de la fresque. |

Pour cette exposition, le musée du Louvre a le privilège de détenir la

première collection au monde de ces dessins, un héritage provenant des

anciennes collections royales françaises, sans oublier 25 œuvres prêtées

par les collections royales britanniques.

©Lexnews

L’un des attraits de cette exposition est le contraste entre la

magnificence de l’œuvre finale restituée au plafond grâce à une

scénographie immersive convaincante et la dimension humaine des Carrache,

Annibal, le principal protagoniste, mais également son frère Agostino.

Fait touchant, l’art du jeune artiste atteindra avec cette œuvre son acmé.

Après son achèvement, Annibal sombrera en effet dans une profonde

prostration certainement due à l’extrême fatigue suivant cette réalisation

et ne réalisera plus de peintures avant de mourir à l’âge de 48 ans.

©Musée du Louvre

Cette apothéose puise aux sources de la mythologie à partir des «

Métamorphoses » d’Ovide et des amours des dieux. Organisé à partir du

point de tension entre amour profane et amour sacré, chaque élément du

cycle de la fresque développe ainsi tout un langage allégorique soumis à

la sagacité des visiteurs de l’époque, jeu de piste intellectuel apprécié

au XVIIe siècle et dont l’exposition nous restitue quelques bribes, de la

plus belle des manières !

A noter le très précieux catalogue de l’exposition permettant

d’anticiper ou d’approfondir sa visite, notamment quant à la mise en scène

de la Galerie et les explications détaillées du programme iconographique

retenu par les Carrache. « Dessins des Carrache – La fabrique de la

Galerie Farnèse » de Victor Hundsbuckler, Louvre/Liénart Éditions, 2025. |

|

|

|

« Fra Angelico »-

Exposition Palazzo Strozzi - Museo di

San Marco, Florence

jusqu’au 25 janvier 2026

|

|

Voici une exposition incontournable pour les amateurs de peintures du

Gothique tardif et de la Renaissance florentine. L’exposition « Fra

Angelico », de son vrai nom Guido di Piero (1395 circa – 1455), rassemble

à Florence, en effet, plus de 140 œuvres de, et autour du, célèbre artiste

du Quattrocento, l’un des plus illustres maîtres de l’art italien. Les

commissaires de l’exposition ont réussi ce pari de réunir des œuvres

rarement exposées ensemble, notamment des retables souvent dispersés aux

quatre coins du monde et de nouveau réunis grâce au projet scientifique

des spécialistes Carl Brandon Strehlke, Angelo Tartuferi et Stefano Casciu.

L’évènement se déroule sur deux espaces prestigieux et emblématiques de

Florence : le Palazzo Strozzi et le Museo di San Marco, dernier lieu où

l’artiste vécut et où ce dernier réalisa certaines de ses plus grandes

œuvres. La scénographie remarquable retenue pour cette exposition met en

valeur des œuvres éblouissantes sur fond d’or où les matières précieuses,

tel le lapis-lazuli, révèlent et subliment la lumière. Fra Angelico,

incomparable notamment dans son art à représenter les anges, se trouve au

croisement du Gothique international et de la Renaissance en introduisant

certaines novations, notamment quant à la perspective. |

L’art du Beato Angelico s’inscrit bien entendu dans le cadre de l’art

sacré, ses œuvres évoquant non seulement des thématiques bibliques, mais

encourageant, à part entière, la méditation.

La Pala di San Marco di Beato Angelico et sa reconstitution

Le visiteur pourra ainsi découvrir, et apprécier, la technique du maître,

notamment sa manière de penser les rapports entre personnages et espace

dans l’esprit de la jeune Renaissance. Suggérant des dialogues entre le «

Peintre des anges » et d’autres artistes majeurs tels Lorenzo Monaco,

Masaccio, Filippo Lippi, mais aussi avec des sculpteurs incontournables

tels Lorenzo Ghiberti, Michelozzo ou encore Luca della Robbia. Une

exposition attendue depuis la dernière rétrospective à Florence remontant

à 1955 et qui fera date, à n’en pas douter.

A noter le remarquable catalogue (en italien) paru à cette occasion : «

Beato Angelico » a cura di Carl Brandon Strehlke con Stefano Casciu,

Angelo Tartuferi, Marsilio Arte, 2025. |

|

|

|

John Singer

Sargent - Éblouir Paris

Musée d'Orsay

jusqu'au 11.01.26

|

|

Si le peintre John Singer Sargent (1856-1925) avait fait le choix

artistique d’éblouir Paris, la capitale ne lui avait pas pour autant rendu

la pareille, oubliant celui qui avait quelque peu bouleversé les cadres

figés de la IIIe République… C’est afin de réparer cet oubli du temps que

le musée d’Orsay lui consacre aujourd’hui cette première grande

rétrospective, une manière pour le public d’apprécier un artiste par

ailleurs largement célébré en Angleterre comme aux États-unis. Aussi, en

retenant pour cette exposition plus de 90 œuvres revenant pour la plupart

d’entre elles sur le territoire qui les vit naître, le parcours ne

manquera pas d’éblouir celles et ceux qui n’auraient à l’esprit que son

contemporain italien, le fougueux Giovanni Boldini.

La Vicomtesse de Poilloüe de Saint-Périer 1883

huile sur toile sans cadre H. 159 ; L. 121 cm

Donation sous réserve d'usufruit M. Marie Louis René de Poilloüe, comte de

Saint-Périer

et

Mme la comtesse, née Suzanne Raymonde François, 1929

© droits réservés

|

Tous deux apprécièrent, il est vrai, la Belle Époque et ces femmes

élégantes ne demandant qu’à être immortalisées sur la toile. Sargent, pour

sa part, n’est pas dépourvu d’audace si l’on songe à certains de ses

portraits qui transgressèrent les codes de cette fin de siècle balbutiant

entre une aristocratie affaiblie et une bourgeoise de plus en plus

prospère. Maîtrisant rapidement les codes de cette société, John Singer

Sargent n’hésitera pas effectivement à choquer en représentant

l’américaine Virginie Gautreau en « femme fatale », preuve s’il en était

que cette société encore prude tolérait les écarts de morale à la

condition qu’ils demeurent cachés.

Mais l’exposition a fait choix de dévoiler également d’autres facettes que

ce chef-d’œuvre inexorablement associé à l’artiste en présentant ses

peintures « de voyages » privilégiant le réalisme et le naturalisme,

notamment ses « instantanés » pris sur le vif à Venise. Et, bien entendu,

en présentant nombre de ses portraits puisque c’est, avant tout, en tant

que portraitiste que l’artiste s’imposera, peu de temps après être arrivé

dans la capitale française.

John Singer Sargent, "La

Carmencita" (vers 1890)

229 x 140 cm - Musée d’Orsay

© Musée d'Orsay /

Laëtitia Striffling-Marcu

Entre 1877 et 1884, Sargent s’affirme, en effet, en tant que portraitiste

de talent dont la virtuosité n’occulte pas pour autant, bien au contraire,

le caractère de chacun de ses sujets. Dans cet art toujours difficile

entre flatterie et fidélité, Sargent parvient à garder une juste mesure,

ces miroirs renvoyés reflétant souvent plus encore le portrait de la

société de son époque que celle de ses modèles. Qu’il s’agisse de ces

belles insouciantes ou de ces besogneuses femmes du peuple, Sargent

excelle dans l’art de rendre chaque sujet unique en son genre, une époque

qui retrouve ainsi vie en ce XXIe siècle à Orsay. |

|

|

|

Exposition Jean-Baptiste Greuze

Petit Palais

jusqu’au 25 janvier 2025

|

|

Il est des peintres de nos jours méconnus et pourtant célèbres en leur

temps. Le peintre français du XVIIIe siècle Jean-Baptiste Greuze compte

parmi eux et l’actuelle exposition que lui consacre le Petit Palais vient

réparer cet injuste oubli. Les commissaires de cette rétrospective, Annick

Lemoine, Yuriko Jackall et Mickaël Szanto, ont retenu le thème de

l’enfance, si important chez l’artiste, en une scénographie inspirée et

évocatrice de l’univers du Siècle des Lumières.

Jean-Baptiste Greuze, Un enfant qui s’est endormi sur son livre, dit Le

Petit paresseux, 1755.

Huile sur toile, 65 × 54,5 cm. Montpellier, musée Fabre.

(© Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole / Photo Frédéric

Jaulmes)

C’est en effet au cœur de l’intimité de ce siècle marqué par tant de

philosophes essentiels tels Rousseau, Diderot ou encore Montesquieu que

s’inscrit le travail de Jean-Baptiste Greuze (1725-1805) qui connut le

succès avec les deux derniers monarques Louis XV et Louis XVI avant de

sombrer dans la déchéance et l’oubli. L’homme sut saisir l’esprit de son

temps, reléguant le faste à l’arrière-plan pour mieux privilégier

l’intimité des caractères de ses sujets.La dimension psychologique inspire

manifestement son pinceau, qui délaisse la pompe au profit d’un trait

indiscutablement virtuose, mettant en avant l’éclairage et la sensibilité

des âmes saisies sur la toile. |

L’enfance a sa prédilection car elle se joue des masques et affiche,

souvent, une insouciance encore préservée, ainsi qu’il ressort assurément

des portraits de ses deux filles, Anne-Geneviève et Louise Gabrielle. Plus

proches de la sensibilité de nos instantanés numériques que des portraits

officiels, Greuze explore la matière humaine non seulement dans ses formes

mais aussi dans sa profondeur.

Jean-Baptiste

Greuze, Tête de jeune fille, vers 1773. Sanguine, 31 × 25,5 cm.

Londres, Collection particulière. (© Collection particulière)

Sourcil légèrement relevé pour souligner la perplexité, yeux captivés par

une autre source de curiosité que le peintre, un certain naturalisme se

dégage de l’art de Jean-Baptiste Greuze. Cette approche le conduira

notamment à des représentations plus graves comme celle de la perte de

l’innocence avec « La Cruche cassée »…

Jean-Baptiste Greuze, Jeune Fille à la colombe, vers 1780. Huile sur bois,

64,4 × 53,3 cm.

Douai, musée de la Chartreuse.

(© Musée de la Chartreuse, Douai, France / Photo Daniel Lefevre)

Le parcours habilement dressé par cette exposition permettra au visiteur

d’observer et d’apprécier ses différentes facettes, toujours renouvelées

en fonction du sujet qui s’impose à l’artiste. Avec Greuze, nous entrons

au cœur de l’intimité d’un siècle, celui d’avant la Révolution, une page

d’histoire de l’art à redécouvrir au plus vite au Petit Palais ! |

|

|

|

« Les Maîtres du Feu - L’âge du Bronze en

France 2300 – 800 av. J.-C.»

Exposition jusqu’au 9 mars 2026

Musée d’Archéologie nationale de Saint

Germain en Laye.

|

|

Voici présentée au Musée d’Archéologie nationale de Saint Germain en Laye

jusqu’au 9 mars 2026, une exposition didactique sur l’âge du Bronze en

France. Grâce à un parcours éclairant et détaillé, le MAN propose en effet

à ses visiteurs une synthèse particulièrement pédagogique à partir des

dernières recherches archéologiques. En collaboration avec l’Inrap et l’Aprab,

le célèbre musée dirigé par Rose-Marie Mousseaux fait ainsi la

démonstration de l’importance capitale du développement de la métallurgie

du bronze dans l’ensemble de l’Europe occidentale sur une période allant

de 2300 à 800 avant J.-C.

Le bronze, ce nouvel alliage constitué de cuivre et d’étain, allait en

effet venir révolutionner non seulement les utilisations agraires et

militaires, mais avoir également des répercussions déterminantes sur les

échanges commerciaux et les moyens de communication par voie terrestreou

maritimes, entre des régions souvent très éloignées les unes des autres,

ainsi que l’atteste une carte détaillée dans le parcours de l’exposition. |

Ces échanges faciliteront eux-mêmes des brassages culturels qui seront

manifestes sur différents artefacts, témoignant ainsi de l’expansion sans

précédent de cet âge initié par ces artisans du feu dont le métier est

présenté dans le détail.

L’exposition rappelle quelles furent les innovations essentielles de cette

période préludant le monde moderne : rasoir, outils, pince à épiler,

fibule, torque, décorations d’orfèvrerie, soudure, etc.

La représentation du monde et de ses espaces se trouve également

transformée par ces bouleversements, qu’il s’agisse de la cosmogonie et de

la mythologie, sans oublier l’organisation sociale. Ces magiciens du feu

des 3e et 2e millénaires avant J.-C. jettent des ponts qu’aucune société

n’était jusqu’alors parvenue à faire à cette échelle, une étape

déterminante dans l’histoire de l’humanité que cette exposition vient

souligner et éclairer de la plus passionnante manière !

Catalogue « Les Maîtres du feu - - L’âge du Bronze en France 2300 – 800

av. J.-C » Editions Faton, 2025. |

|

|

|

« GEORGES DE LA TOUR – Entre ombre et

lumière »

Du 11 septembre 2025 au 25 janvier 2026

Musée Jacquemart-André, Paris |

|

À l’évocation de Georges de La Tour (1593-1652), ce sont immédiatement des

visions d’une clarté mystérieuse, d’une obscurité habitée par la lumière,

qui surgissent à l’esprit. Maître inégalé du clair-obscur, le peintre

lorrain a su en effet donner à ses toiles une atmosphère d’intimité et de

silence qui en fait toute la singularité. Le musée Jacquemart-André invite

aujourd’hui à plonger dans cet univers fascinant à travers une exposition

d’une rare intensité.

©Lexnews

Si on pourrait croire, trop vite, que Georges de La Tour ne fut qu’un

disciple du Caravage, prolongeant la révolution du clair-obscur inaugurée

par le génie lombard, l’exposition conçue par Gail Feigenbaum et Pierre

Curie démontre au contraire combien l’artiste a su développer un langage

personnel, loin d’une simple imitation. Plus qu’une rétrospective – la

première depuis un quart de siècle, cette exposition offre aux visiteurs

une belle mise en perspective de son œuvre, grâce à des prêts

exceptionnels de musées internationaux ; vingt-trois toiles du maître sont

ainsi rassemblées, soit plus de la moitié des œuvres du peintre

aujourd’hui connues.

Dès les premières salles, l’évidence s’impose : chez Georges de La Tour,

le sacré et le profane se confondent pour donner naissance à un art de la

contemplation. Scènes de genre ou figures de saints, toutes ses toiles

semblent traversées par une lumière intérieure. "Le Nouveau-Né", prêté par

le musée de Rennes, en donne un exemple bouleversant : ni tout à fait une

Nativité, ni simple scène domestique, mais une méditation silencieuse où

chaque regard tend vers une clarté invisible, presque surnaturelle.

|

La spiritualité irrigue également ses représentations de saint Jérôme

pénitent, ici réunies dans deux versions différentes, et où se déploie une

palette subtile entre dépouillement mystique et intériorité fervente.

©Lexnews

Les visiteurs pourront aussi contempler les Larmes de saint Pierre

provenant du musée de Cleveland ; un vieil homme accablé, figé dans la

conscience de sa faiblesse, qui semble inviter chacun à partager ses

doutes et son abandon…

Si Georges de La Tour a été largement célébré de son vivant – Louis XIII

lui-même aurait exigé de garder dans sa chambre le Saint Sébastien offert

par le peintre –, l’artiste sombra ensuite, étrangement, dans un oubli

prolongé, avant sa redécouverte au XXe siècle.

©Lexnews

L’exposition du musée Jacquemart-André nous rappelle toute la puissance

tranquille de ce maître français du XVIIe siècle, dont le style se nourrit

d’un naturalisme dépouillé, sublimé par la lumière. Ses célèbres

compositions à la bougie – de la Madeleine pénitente ou encore le

Reniement de saint Pierre – comptent parmi les sommets de la peinture

française du XVIIe s. Mais son pinceau sut aussi saisir la réalité la plus

humble qu’il s’agisse de la troublante Femme à la puce ou du saisissant

Vielleur au chien, des toiles révélant la même acuité à capturer la vérité

humaine, entre quotidien et éternité.

Avec cette rétrospective, le musée Jacquemart-André offre bien plus qu’une

exposition : une méditation visuelle où l’ombre et la lumière se

répondent, révélant l’intensité secrète d’un artiste intemporel.

« GEORGES DE LA TOUR Entre ombre et lumière

» catalogue d’exposition Cultures Espaces / Hazan Editions, 2025. |

|

|

|

« Le Génie et la

Majesté – Louis XIV par Le Bernin »

exposition Château de Versailles

jusqu’au 28 septembre 2025

|

|

Lorsque le plus virtuose des ambassadeurs de l’art italien en la personne

du Bernin rencontra l’incarnation même de la souveraineté absolue, ces

instants uniques de génie et de majesté furent cristallisés dans le

marbre, sujet de la présente exposition au château de Versailles. Louis

XIV fut immortalisé en effet dans le marbre par le grand sculpteur Gian

Lorenzo Bernini, dit Le Bernin (1598-1680); cette œuvre admirée de tous

est devenue depuis ce XVIIe siècle un chef-d’œuvre incontournable dont la

présence dans le salon de Diane du royal château a su s’imposer, bien que

les millions de visiteurs qui s’y pressent finissent souvent par

l’ignorer.

©

Christophe Fouin

Un injuste oubli que l’exposition entend justement réparer grâce à cette

présentation écrin qui replace l’importance de ce buste quant à la

rencontre de deux mondes : le génie du baroque et le solaire représentant

de l’absolutisme royal. A l’occasion des travaux du salon de Diane,

l’évènement entend faire redécouvrir ainsi ce chef-d’œuvre du Bernin né

d’une rencontre unique entre le monarque phare de l’Europe du XVIIe siècle

et le génial sculpteur égalant la virtuosité de Michel-Ange dans ses

œuvres les plus célèbres (Apollon et Daphné, Le Baldaquin de Saint-Pierre,

L’Extase de Sainte Thérèse sans oublier la Colonnade de Saint-Pierre). |

Les mémoires de ces quelques mois où l’artiste vint en France saisir l’âme

et la physionomie du plus grand personnage du royaume ont également

immortalisé des instants uniques durant lesquels ces deux esprits nourris

des arts dialoguèrent et saisirent l’importance de cette commande.

©

EPV / Thomas Garnier

Manifestement ému, Le Bernin pourtant habitué à répondre aux plus

prestigieuses commandes, notamment celles d’Urbain VIII et d’Alexandre VII,

a bien eu conscience que, plus que de servir la grandeur d’un puissant, il

inscrivait son œuvre dans l’Histoire de l’art et de l’Histoire.

Le buste du Bernin ainsi exposé pour la première fois à hauteur d’homme

depuis sa présentation par l’artiste à Louis XIV est replacé dans son

contexte, éclairé par des peintures et autres sculptures soulignant

l’esprit unique inspirant le ciseau du Bernin lorsqu’il sculpta ce marbre

royal. Une exposition éclairante et intimiste à découvrir avant que le

buste ne retrouve son prestigieux écrin habituel…

Catalogue "Louis XIV par Le Bernin Le génie et la majesté" sous la

direction de Lionel Arsac, 24 x 28 cm, 128 pages, Coédition Château de

Versailles - Silvana, Editoriale, 2025. |

|

|

|

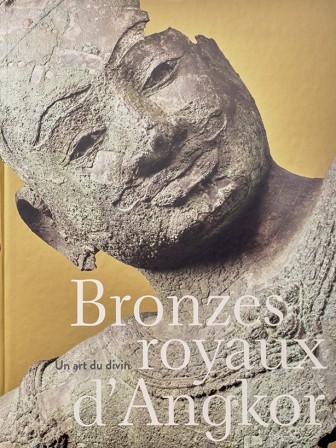

« Bronzes royaux

d’Angkor, un art du divin »

Exposition Musée Guimet

Paris, jusqu’au 8 septembre 2025

|

|

C’est à un évènement auquel nous convie cet été le

musée Guimet (jusqu’au 8 septembre). Le célèbre musée des arts asiatiques

présente en effet, le temps d’une exposition, les plus beaux trésors des

bronzes royaux d’Angkor, dont certains - notamment l’exceptionnel Grand

Vishnou couché du Mebon occidental d’Angkor - sont venus tout spécialement

du Cambodge à cette occasion, ce que confirme la présidente du musée

Yannick Lintz : « L’organisation de l’exceptionnelle exposition Bronzes

royaux d’Angkor, un art du divin s’inscrit dans l’histoire profonde des

relations de coopération et d’amitié qu’entretient le musée Guimet avec le

ministère de la Culture et des Beaux-Arts du Cambodge, le Musée national

du Cambodge et l’ensemble des institutions patrimoniales de ce pays ».

Cette confiance et cette collaboration ont ainsi conduit et permis des

prêts inédits d’œuvres inestimables associées au fond déjà plus que

complet du musée parisien.

Ce sont des années de recherche et de restaurations qui ont préludé cette

exposition évènement qui ne doit pas pour autant intimider le visiteur,

tant le parcours didactique cherche à le familiariser avec les nombreuses

divinités de l’hindouisme et du bouddhisme au cœur de la culture

cambodgienne.

©

Musée national du Cambodge, Phnom Penh / photo Thierry Ollivier pour le

musée Guimet

Personnage féminin agenouillé, support de miroir (?), art khmer, époque

angkorienne, première moitié du 12e siècle, Prasat Bayon, Angkor Thom,

province de Siem Reap, Cambodge, bronze

Ces chefs-d’œuvre de bronze sont, pour la plupart d’entre eux, d’autant

plus précieux que rares, les pillages et les refontes pour remploi ayant

eu raison des autres trésors disparus à jamais. L’exposition parvient

ainsi non seulement à faire entrer le visiteur au cœur même du long

processus de la métallurgie des bronzes d’Angkor, mais également à lui

faire percevoir la complexité de cet art inextricablement lié à la culture

et aux croyances de cette civilisation khmère.

Servie par une scénographie intimiste privilégiant l’éclat de ces œuvres

aux formes délicates, l’exposition rappelle les prémices de cet art

angkorien dès l’époque protohistorique qui s’étirera sur une période de

six siècles (9e-14e/15e s.). Au fil des salles, nous découvrirons ainsi un

véritable panthéon d’alliage de cuivre et d’étain aux reflets

incomparables. L’influence de l’Inde dès les premiers siècles de notre ère

sera déterminante tant sur le plan religieux qu’artistique ainsi que

l’attestent ces statues présentées de l’époque préangkorienne. Rapidement,

cet art prendra son autonomie pour devenir une pratique à part entière au

service des rois du Cambodge ancien, avant d’atteindre son apothéose à

l’âge d’or au cours du 11e siècle. |

Parallèlement aux œuvres de pierre honorant les dieux du bouddhisme et de

l’hindouisme, les œuvres métalliques demeuraient au cœur des processus

rituels où elles avaient une place de choix lors du culte rendu. Le

visiteur se familiarisera ainsi avec les plus belles représentations de

Vishnou et de Shiva, méditera sur les multiples représentations de Bouddha

aux poses intimant sagesse et éveil à son observateur…

Buste de Vishnou Anantashayin Cambodge, province de Siem Reap, district de

Puok, Angkor, Mebon occidentalÉpoque angkorienne,seconde moitié du 11e

siècle

Bronze, dorure au mercure, argent, plomb,cinabre Phnom Penh, Musée

nationaldu Cambodge, versement Conservation d’Angkor, 1950,Ga.5387

Point d’orgue de ce riche parcours, le rez-de-chaussée du musée, qui par

ailleurs abrite une collection permanente de référence de l’art khmer,

accueille le temps de cette exposition le trésor le plus inestimable : Le

Vishnou du Mébon occidental restauré et présenté pour la première fois de

la manière la plus complète avec ses fragments réassociés au buste, une

merveille à découvrir et à ne pas manquer au musée Guimet !

« BRONZES ROYAUX D’ANGKOR Un art du divin

», Catalogue d’exposition, collectif, Reliure Cartonnée contrecollée, ill.

274, 22 x 28,5 cm, 304 p., In Fine Editions, 2025.

Pour accompagner l’exposition actuellement au Musée

Guimet de Paris, exposition aussi essentielle quant à la thématique des

bronzes khmers d’Angkor, il fallait un catalogue d’envergure, ce qu’ont

réalisé avec brio les éditions In Fine et les auteurs de cette remarquable

publication. Se focalisant sur une problématique souvent négligée, parce

que longtemps ignorée, cette publication fait, en effet, la démonstration

de la place importante tenue par les bronzes et autres objets de culte

fondus en métaux précieux dans la civilisation de l’Empire khmer. Nous

avons tous à l’esprit les monumentales constructions enchâssées, et

menacées, par la végétation luxuriante de la forêt cambodgienne, mais qui

connaît véritablement la place et l’importance tenues par cet art du divin

que sont les bronzes royaux d’Angkor en dehors de quelques spécialistes ?

Cette publication fait la brillante démonstration, parallèlement à

l’exposition en la complétant idéalement, que le bronze est à l’origine au

Cambodge du développement d’un art de la statuaire à part entière

influencé essentiellement par l’hindouisme et le bouddhisme prédominants.

L’ouvrage s’attache ainsi à montrer comment cette activité s’est

rapidement spécialisée en tant que technique sacrée limitée à une petite

élite d’artisans dans les ateliers royaux. La publication souligne

également combien nos connaissances sur ce sujet resté longtemps

confidentiel ont fait l’objet d’avancées spectaculaires avec les fouilles

récentes rappelées en ces pages abondamment illustrées à travers 200

œuvres remarquables.

Le point d’orgue est bien entendu constitué par l’impressionnant Vishnou

couché du Mebon occidental, trésor national du Cambodge et plus grand

bronze jamais retrouvé à Angkor. Qu’il s’agisse des prémices de l’âge du

bronze à l’époque préangkorienne jusqu’à la description détaillée de la

fonderie royale d’Angkor, techniques et arts se conjuguent au service du

pouvoir afin d’en souligner la magnificence telle qu’il ressort de ces

somptueux chefs-d’œuvre de la statuaire de bronze dans l’art khmer.

|

|

|

|

Exposition

« Une passion chinoise : la collection de Monsieur Thiers »

Musée du Louvre

jusqu’au 25 août 2025 |

|

Nous connaissions Adolphe Thiers en tant que premier président de la IIIe

République ou encore au titre de journaliste, avocat, historien, mais sa

passion pour la Chine demeurait, en revanche, plus confidentielle jusqu’à

ce que Jean-Baptiste Clais, conservateur en chef au département des Objets

d’Art du musée du Louvre, ait l’heureuse idée de consacrer une exposition

venant éclairer à cette sinophilie méconnue. Autant dire que le parcours

invite plus largement à de multiples découvertes dépassant le caractère

personnel du fameux homme politique dont l’ambition légendaire servit à

Balzac pour l’inspiration du personnage de Rastignac…

Malgré ces critiques acerbes sur cet ambitieux caractère, son intérêt pour

les arts de l’Asie et plus précisément pour ceux de la Chine débute très

tôt, dès l’adolescence. A cet âge précoce, le jeune homme n’hésite pas, en

effet, à rassembler toutes sortes d’œuvres et d’ouvrages qu’il ne cessera

dès lors de collectionner. |

Même s’il ne se rendra pas dans le pays tant admiré, Thiers cherchera par

tous les moyens à reproduire une vision de la Chine au cœur même de son

cabinet de travail place Saint-Georges à Paris, cabinet évoqué dans

l’exposition par le truchement de gravures anciennes et reconstitution.

Alors que la Chine s’était ouverte à l’Europe au XVIIIe siècle, une

véritable réflexion débute sur les arts et les religions parallèlement à

un important commerce des compagnies des Indes. Soieries, porcelaines et

toutes sortes d’objets venus de Chine débarquent alors sur le continent

européen et fascinent un public toujours plus avide d’exotisme.

Mais ces relations ne seront pas toujours aussi sereines, notamment au

temps d’Adolphe Thiers avec les guerres de l’opium et les campagnes

militaires de 1860 entraînant la France et l’Angleterre à piller et

incendier le Palais d’Été dans la banlieue de Pékin…

Le parcours de l’exposition évoquent ces grandes, et plus sombres, heures

des relations franco-chinoises sous le filtre d’une passion sincère et

prenante qui conduit l’homme politique à accumuler une véritable

collection dont notamment une superbe bouteille à décor de fleurs et

d’oiseaux de la Dynastie Qing Période Qianlong ainsi que de rares

manuscrits et rouleaux, collection dont le musée du Louvre héritera en

partie, une autre partie sera malheureusement saccagée lors de la Commune

de Paris. |

|

|

|

Corps et âmes

Bourse de Commerce

Pinault Collection

jusqu’au 25.08.25 |

|

La Bourse de Commerce propose en une exposition ambitieuse sous le

commissariat d’Emma Lavigne d’explorer avec les meilleurs artistes

contemporains les rapports toujours complexes entretenus avec le corps et

l’esprit. Depuis l’aube des temps, l’homme a interrogé son rapport au

corps et à son environnement, des fameuses mains négatives de l’art

pariétal jusqu’aux créations de Georg Baselitz, d’Ana Mendieta, Duane

Hanson et bien d’autres artistes réunis dans cet écrin inspirant de

l’ancienne Bourse de Paris.

©

Pinault Collection

Le visiteur pourra, par les différents médias retenus pour ce parcours

(peinture, dessin, sculpture, vidéo, photographie) faire directement

l’expérience dans son propre corps de ces questionnements. Ainsi,

l’autoportrait saisissant de Duane Hanson ne pourra laisser indifférent

tant la détresse de l’artiste induit un désenchantement manifeste du monde

dans lequel il s’inscrit. |

Ces rapports entre corps et esprit – l’exposition ose même le mot âme… -

révèlent toute la complexité de la modernité, ainsi qu’il ressort de ces

œuvres souvent tourmentées, parfois plastiques (Kerry James Marshall), se

faisant toujours l’écho de ces carrefours entre réalité et fiction.

©

Pinault Collection

Qu’il s’agisse du corps exposé avec Diane & Allan Arbus, Richard Avedon,

Niki de Saint Phalle ou du corps fantasmagorique avec Marlene Dumas (Birth),

ces artistes explorent les corps comme une carte géographique parvenue aux

confins de contrées inconnues.

©

Pinault Collection

Évanescences et tombeau floral (Ana Mendieta) ponctuent ce riche parcours

avant de parvenir au point d’orgue de cette exposition avec le monumental

accrochage de huit tableaux de Georg Baselitz (Avignon 2014) en un

polyptyque spectral impressionnant du corps vieillissant de l’artiste…

Commissariat général : Emma Lavigne, directrice générale de la

Collection, conservatrice générale |

|

|

|

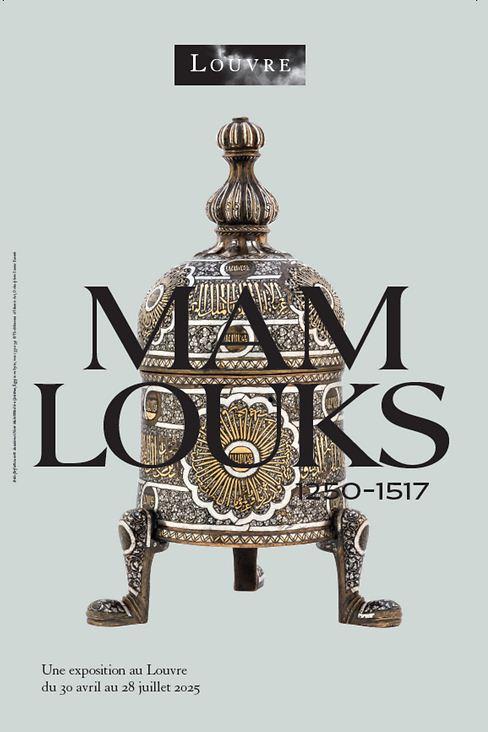

Exposition Mamlouks

1250-1517

Musée du Louvre

jusqu'au 28 juillet 2025

|

|

Qui étaient donc les Mamlouks ? Ce nom, à la fois familier et énigmatique

pour bien des Occidentaux, désigne pourtant l’une des civilisations les

plus fascinantes du monde islamique médiéval. Le musée du Louvre propose

aujourd’hui une exposition remarquable, aussi érudite qu’esthétique, qui

plonge son visiteur dans l’univers de cet empire égypto-syrien dont la

puissance s’étendit du milieu du XIIIe siècle jusqu’au début du XVIe.

Dès les premières salles, le visiteur est saisi par la richesse du

parcours imaginé par Souraya Noujaïm et Carine Juvin, commissaires de

cette exposition qui redonne vie à un empire au raffinement insoupçonné.

Un dispositif immersif transporte d’emblée le visiteur au cœur du complexe

monumental du sultan Qalawun (1279-1290) au Caire.

©Musée du Louvre/Nicolas Bousser

Grâce à cette reconstitution numérique, ce joyau architectural déploie ses

trésors et marbres polychromes, témoins du goût aiguisé de ses

commanditaires. Ce faste artistique demeure indissociable de l’histoire

singulière des Mamlouks : esclaves d’origine turque ou caucasienne,

achetés ou capturés pour servir dans les armées musulmanes, ils accédaient

souvent à la liberté, gravissaient les rangs militaires jusqu’à, parfois,

devenir sultans. |

Cette élite guerrière écrasa Croisés et Mongols, avant de s’effacer face à

l’Empire ottoman en 1517. Leur prestige demeure immense, et Napoléon,

admiratif, intégra même un régiment de Mamlouks dans sa propre armée.

Au-delà de leur force militaire, les Mamlouks ont su bâtir une société

d’une grande richesse culturelle aux multiples échanges.

©Musée du Louvre/Nicolas Bousser

L’exposition, dans une scénographie feutrée des plus réussies, parvient à

mettre en lumière – et en espace - cette mosaïque de peuples, de langues,

de traditions et d’arts qui composaient ce vaste empire. Loin de se

refermer sur eux-mêmes, les Mamlouks favorisèrent, en effet, échanges

artistiques et commerciaux, depuis l’Europe jusqu’à l’Inde et la Chine.

Une ouverture que reflètent notamment les calligraphies majestueuses, les

bois incrustés de nacre, les verres émaillés et pièces d’orfèvrerie

précieuses rivalisant de finesse et présentés tout au long du parcours.

©Musée du Louvre/Nicolas Bousser

Tant pour la beauté des œuvres réunies que pour la richesse du regard

porté sur une civilisation méconnue et pourtant essentielle à la

compréhension du monde méditerranéen, cette exposition fait revivre une

page d’histoire vibrante, traversée par l’éclat des arts et le souffle des

grands empires.

Catalogue d'exposition Mamlouks Skira/Editions

du Louvre, 2025 |

|

|

|

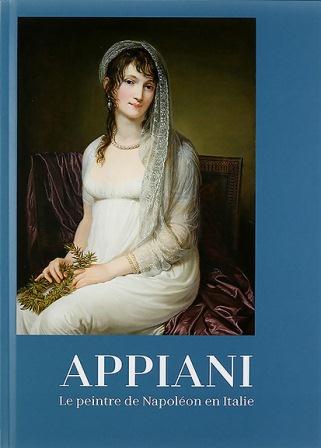

« Andrea Appiani - Le peintre de

Napoléon en Italie »

Exposition Jusqu’au 28 juillet 2025

Musée National des Châteaux de Malmaison et de Bois-Préau |

|

C'est la première fois que la France honore la mémoire du peintre Andrea

Appiani qui connut son heure de gloire, non seulement auprès de

l'aristocratie milanaise, mais surtout en devenant Premier Peintre de

l'empereur Napoléon en 1805. Le musée national des châteaux de Malmaison

et Bois-Préau a conçu un riche parcours permettant de (re)découvrir ce

peintre majeur du néoclassicisme du nord de l’Italie, certaines de ses

œuvres étant conservées dans ce lieu même.

Mais, avant l’ascension sociale et artistique d’Appiani résultant de sa

reconnaissance officielle par le régime impérial, le jeune artiste fit ses

armes à Milan à l’académie ambrosienne, puis à celle de Brera, nourri de

références antiques et religieuses dont il retint les thèmes essentiels

avec des commandes d’église et de palais pour la noblesse milanaise.

Bientôt, ses voyages à Rome, Parme et Bologne enrichiront sa palette, tout

en renforçant sa maîtrise du dessin. Chaque époque apportera ses

influences dans l’art d’Appiani qui sut accueillir ces références avec

habileté, qu’il s’agisse de ses commandes d’art sacré ou de ses

décorations profanes.

La rencontre déterminante dans le parcours du peintre sera bien entendu

celle avec l’empereur Napoléon Bonaparte qui sut rapidement se saisir de

l’opportunité des talents du peintre prêt à le servir sur ces terres

fraîchement conquises au-delà des Alpes. Appiani devint alors

portraitiste, non seulement de Napoléon (Portrait de Napoléon du

Kunsthistorisches, museum de Vienne), mais également de ses généraux et du

personnel politique italien le plus en vue. Malgré le caractère formel de

cet art répondant à des codes bien établis, Appiani saura souvent en

infléchir la rigueur, adoucissant certains traits et nuançant délicatement

les couleurs, usant ici ou là du non finito, guère usuel en ce domaine.

Appiani innove et atténue ainsi le néoclassicisme dont il demeure, en ce

début de XIXe siècle italien, l’un des représentants les plus illustres.

L’exposition réserve également des sections à ses nombreux décors qui,

pour un grand nombre d’entre eux, furent détruits lors des bombardements

de la Seconde Guerre mondiale. Cette part non négligeable du catalogue de

l’artiste, souvent méconnue, est ainsi retracée à partir de dessins

préparatoires et de quelques rares cartons nous étant parvenus et

aujourd’hui exposés, permettant ainsi au visiteur de s’immiscer dans

l’atelier de l’artiste. |

De la peinture a fresco, délaissée à l’époque en France, Appiani réussit

ainsi à insuffler un élan plus naturel à ses représentations souvent

formelles. Les thèmes retenus, leur transposition dans les lieux auxquels

ils étaient destinés, sans oublier leur commanditaire sont unis

harmonieusement par l’artiste qui se voulait l’héritier de Léonard de

Vinci et de Bernardino Luini qu’il vénérait plus que tout. L’habileté de

ce peintre ne suffira pourtant pas à éviter un relatif oubli jusque dans

les années 1980 et la redécouverte du néoclassicisme.

Pour aller plus loin…

« Appiani – Le peintre de Napoléon en

Italie » catalogue de l’exposition sous la direction scientifique

d’Elisabeth Caude et Rémi Cariel, Grand Palais Rmn Editions, 2025.

Il était nécessaire de réserver une publication d’ampleur sur ce peintre

méconnu en France et dont l’exposition qui lui est consacrée à Malmaison

révèle les nombreuses facettes. L’ouvrage dévoile ainsi les différents

aspects de l’art d’Appiani, un artiste aussi habile dans des compositions

intimistes que pour le plus grand faste impérial… Le catalogue retrace

tout d’abord la riche carrière de l’artiste de ses débuts à l’avènement de

Napoléon, puis dans le Milan occupé par l’empereur (1796-1813). Mais ce

qui aurait pu déjà nourrir une longue carrière d’artiste sera complété par

de nombreuses facettes plus méconnues, notamment ses activités de

commissaire des Beaux-Arts et, longtemps ignorée, son activité de

collectionneur et conseiller en art… L’ouvrage étudiera enfin la destinée

de l’œuvre d’Appiani entre la dispersion de son corpus de dessins, la

destruction de nombre de ses œuvres lors de la Deuxième Guerre mondiale et

l’oubli relatif dans lequel son héritage sombra jusqu’à sa redécouverte à

partir des années 1980. Un catalogue servi par une riche et abondante

iconographie permettant d’approfondir les connaissances sur cet artiste

majeur du XIXe s. italien. |

|

|

|

« Eugène Boudin, le père de

l’impressionnisme : une collection particulière »

Musée Marmottan Monet jusqu’au 31 août 2025

|

|

Contrairement à une idée reçue, Eugène Boudin n’a pas peint que les plages

de Normandie. Et si, bien entendu, ce « père de l’impressionnisme » a

rendu ces vues incontournables grâce à son art incomparable à saisir la

lumière et les couleurs de ces rivages sur ses toiles, l’exposition du

musée Marmottan démontre avec brio que le maître avait plus d’un atout sur

sa palette…

Eugène Boudin Le Havre, l’avant-port 1885

Huile sur toile 41,5 x 55,5 cm Collection Yann Guyonvarc’h

© Studio Christian Baraja SLB

Eugène Boudin, de seize ans l’aîné de Claude Monet, eut très tôt cette

intuition appelée à un bel avenir de saisir la nature sur le motif, une

attitude qui influencera grandement par la suite le peintre des nymphéas,

qui règne en maître dans les collections permanentes du musée Marmottan.

Ainsi que le rappelle Érik Desmazières, Membre de l’Académie des

beaux-arts et Directeur du musée Marmottan Monet : « Nous devons cet

ensemble exceptionnel au collectionneur français Yann Guyonvarc’h qui a

réuni avec passion cette collection unique. Nous lui sommes

particulièrement reconnaissants d’avoir choisi notre institution pour la

faire découvrir au public parisien et au-delà ».

Il faut avouer que cette réunion de quatre-vingts œuvres du peintre - né à

Honfleur en 1824 et décédé non loin de là à Deauville en 1898, force

l’admiration. Et ce, non seulement en raison de la profusion de peintures

rarement réunies et exposées ensemble, mais surtout par leur diversité,

une diversité de lieux et de thèmes révélant de nombreuses facettes

souvent méconnues du peintre grâce au parcours admirablement conçu par

Laurent Manœuvre, commissaire de l’exposition. |

Eugène Boudin, célèbre en effet pour ses vues des plages normandes, a

également su saisir variations et impressions lors de ses nombreux voyages

au-delà de la Normandie, notamment en Bretagne avec des vues marines plus

tourmentées et intimes, dans le sud de la France, à Bordeaux également,

mais aussi en Hollande ou encore Venise…

Eugène Boudin Camaret, la pointe du Toulinguet 1873

Huile sur toile 54,5 x 89,5 cm

Collection Yann Guyonvarc’h © Studio Christian Baraja SLB

Si le peintre privilégie le thème marin qui lui était cher, il n’hésite

pas à poser également sa palette au cœur d’un verger aux environs

d’Honfleur, lors d’une fête religieuse en Bretagne ou aux abords d’un

champ de courses à Deauville. Mais l’artiste qui avait travaillé dans sa

jeunesse comme mousse sur un bateau revient, de manière récurrente, à ses

premières amours, les ondes se confondant avec les nuées jusqu’à ce point

de tension ultime où les couleurs s’entrecroisent. Boudin, toute sa vie

durant, fut épris d’une quête éternelle, celle des liens entretenus par la

lumière et les ombres, et les effets fugitifs suscités par les couleurs,

comme à Venise, qui fut le chant du cygne de ce peintre impressionniste ;

Eugène Boudin parfaitement mit aujourd’hui à l’honneur par cette

exposition du Musée Marmottan Monet.

Catalogue Laurent Manoeuvre "Eugène

Boudin, le père de l'impressionnisme, Une collection particulière" 248 pp.

In Fine Éditions D'art, 2025. |

|

|

|

«

Artemisia – Héroïne de l’art "

Musée Jacquemart-André

19 mars – 3 août 2025 |

|

Il fallait une maison d’une femme peintre, celle de Nélie, épouse d’André

Jacquemart, pour accueillir Artemisia Gentileschi, cette audacieuse

artiste italienne du XVIIe siècle, ainsi que le souligne d’emblée Pierre

Curie, commissaire de l’exposition et conservateur du musée

Jacquemart-André. Une exposition qui permet aujourd’hui au public, de par

les prêts exceptionnels et la qualité des œuvres exposées, de découvrir

toute la valeur et la place de cette artiste quelque peu injustement

oubliée jusqu’au XXe siècle et dont les toiles, recherches et attributions

continuent d’être, et ce, encore très récemment, découvertes ou affinées.

À ce titre, Artemisia Gentileschi (1593- vers 1656) méritait bien un tel

écrin.

Artemisia, née à Rome en 1593, suivra très jeune les enseignements de son

père, Orazio Gentileschi (1563-1639), peintre originaire de Pise,

largement reconnu de son vivant et disciple du Caravage. Pour autant,

Artemisia n’est pas, contrairement à quelques préjugés tenaces, « la fille

de son père ». Pour s’en convaincre, il suffit de regarder son portrait

par Simon Vouet qui ouvre le parcours de cette exposition sous le

commissariat de Patrizia Cavazzini et Maria Cristina Terzaghi et Pierre

Curie, pour voir combien sa personnalité sut s’affirmer.

Il faut avouer qu’Artemisia devint une femme instruite, fréquentant les

meilleurs peintres, mais aussi les cercles littéraires ou encore savants

de son époque ; également bonne musicienne, elle se représentera

d’ailleurs elle-même sur une célèbre toile jouant du luth (La « Joueuse de

luth » 1614-1615 du Wadsworth Atheneum Museum of Art d’Hartford).

Artemisia Gentileschi, Autoportrait en joueuse de luth,

1614-1615,

Huile sur toile, 77,5 x 71,8 cm, Hartford CT.,

Wadsworth Atheneum Museum of Art, Charles H. Schwartz Endowment Fund.

Crédit : Allen Phillips/Wadsworth Atheneum

Artemisia, dont la jeunesse fut marquée par un drame puisqu’elle fut en

effet violée en 1611 par un ami peintre de son père, Agostino Tassi ;

n’ayant pas tenu sa promesse de mariage qui eût été en quelque sorte

réparatrice, l’affaire donna lieu à un procès aussi bouleversant que

traumatisant pour la jeune artiste… Artemisia sut cependant faire preuve

de courage et de résilience et s’imposer en tant qu’artiste femme,

n’hésitant pas à parcourir l’Italie, de Rome à Venise, Pise, Florence

jusqu’à Naples, ou à voyager jusqu’en Angleterre à la cour de Charles Ier

en 1638 pour aider, à sa demande, son père alors âgé à terminer le plafond

dans la Maison des Délices de Greenwich (dont le visiteur retrouvera une

copie multimédia au plafond de la première salle).

Nourrie ainsi des plus grandes influences de son époque, elle conquit une

belle notoriété internationale et reçut elle-même, à l’instar de son père,

de prestigieuses commandes provenant des plus grandes cours princières

européennes ainsi que de riches aristocrates et collectionneurs.

|

Influence, en premier lieu, bien sûr, de son père ; une influence que le

visiteur découvrira dès la première salle avec des toiles en regard de

grand format, notamment cette œuvre d’Artemisia de 1615, « Judith et sa

servante » ayant appartenu aux Médicis, aujourd’hui conservée à la Galerie

des Offices de Florence. Orazio était fier de sa fille et n’hésitait pas à

vanter son talent ; un talent précoce que révèle également admirablement «

Suzanne et les vieillards » (Pommersfelden, Schloss Weissenstein),

première œuvre datée et signée d’Artemisia âgée seulement de dix-sept ans

en 1610.

Artemisia Gentileschi, Judith et sa servante avec la tête

d’Holopherne, v.1615,

Huile sur toile, 114 x 93,5 cm, Florence, Gallerie degli

Uffizi,

Galleria Palatina. Crédit : Su concessionne del

Ministera della Cultura

Mais aussi influences caravagesques, influences marquées qu’elle partagera

avec son père et son époque, et qu’elle contribuera elle-même à diffuser

dans toute l’Europe avec de très belles œuvres notamment « Danaé » (1612)

ou « David et Goliath », une œuvre exposée pour la première fois en

France. Des toiles retenant des thèmes bibliques ou historiques, on songe

également à cette toile de grand format « Esther et Assuérus » de 1628 du

Museum of Art de New York, ou encore à « Ulysse reconnaissant Achille

parmi les filles de Lycomède » de 1640.

Artemisia Gentileschi, Suzanne et les Vieillards, 1610,

Huile sur toile, 170 x 119 cm, Pommersfelden,

Kunstsammlungen Graf von Schönborn.

Crédit : akg-images / MPortfolio

À cela s’ajoutera aussi l’atmosphère artistique de Venise inspirée de

Véronèse, mais aussi des influences florentines ou encore napolitaines ;

Naples où elle tissera des liens étroits avec les artistes napolitains

lors de ses deux séjours et où elle mourra probablement en 1656 de la

peste.

Mais, au-delà de ces influences, Artemisia saura marquer son œuvre d’une

réelle signature, notamment par son souci extrême du raffinement ; finesse

des détails que l’on retrouve jusque dans la représentation du pavage sur

sa toile, pourtant de jeunesse, « Judith et sa servante ». Artemisia

excelle aussi dans l’art du portrait avec des portraits en pied prisés de

son vivant, pour certains redécouverts récemment, et où le visiteur

retrouvera au cœur de l’exposition ce souci du raffinement. Mais, la

singularité et l’audace de cette artiste femme du XVIIe siècle résident

probablement dans son extrême sensualité, y compris dans des œuvres à

thème religieux, n’hésitant pas à représenter avec une sensualité

troublante pour l’époque le corps dénudé des femmes, y compris son propre

corps. Sa magnifique « Madeleine pénitente » provenant de la cathédrale de

Séville en témoigne.

Ce sont toutes ces influences, ces facettes et cette incontestable

richesse que met aujourd’hui en valeur le parcours de cette exposition

offrant ainsi à Artemisia Gentileschi une des plus belles mises à

l’honneur qui soit. |

|

|

|

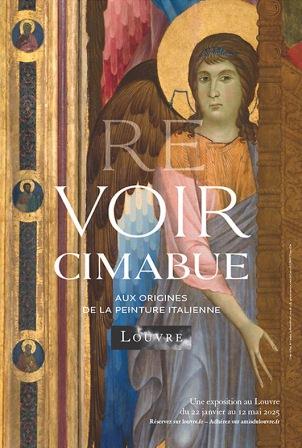

« Revoir Cimabue – Aux origines de la

peinture italienne »

Musée du Louvre

jusqu’au 12 mai 2025 |

|

L’exposition du musée du Louvre consacrée au peintre Cimabue est

assurément un évènement en ce début d’année, et ce à plus d’un titre ! En

premier lieu et surtout, celle-ci nous invite à découvrir une figure

déterminante de la peinture italienne du XIIIe siècle, et néanmoins

méconnue du grand public. Pourtant, l’œuvre de Cimabue, bien

qu’aujourd’hui fragmentaire marque une rupture avec les codes quelque peu

figés de l’art byzantin et anticipera une nouvelle ère picturale.

L’exposition réalisée sous le commissariat de Thomas Bohl propose ainsi au

visiteur de s’immerger dans cet univers artistique du XIIIe s. et à

découvrir l’œuvre d’un artiste se révélant majeur par sa modernité dans le

contexte de l’Italie de cette époque.

Peu d’éléments biographiques nous sont parvenus sur Cimabue ; né sous le

nom de Cenni di Pepo vers 1240 à Florence, nous n’en savons guère plus.

Cependant, son œuvre, bien que restreinte aujourd’hui à une quinzaine de

compositions connues, témoigne de sa singularité et de sa modernité. Son

art, loin des schémas hiératiques hérités de Byzance, introduit en effet,

une approche novatrice tant de l’espace que du volume, amorçant ainsi une

transition décisive vers le naturalisme.

|

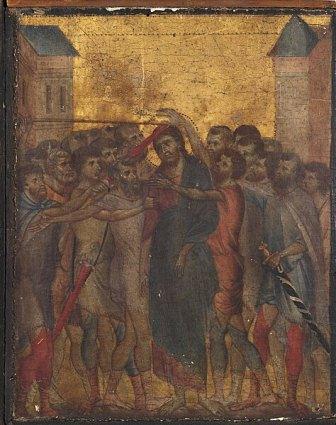

L’actualité a remis Cimabue sous le feu des projecteurs avec la

restauration récente et spectaculaire de la Maestà, ainsi que

l’acquisition de La Dérision du Christ par le Louvre en 2023, un panneau

inédit redécouvert en France en 2019.

Dans cette œuvre exceptionnelle, le peintre donne aux figures une

expressivité saisissante et intègre des éléments propres à son époque,

accentuant l’impact émotionnel de la scène. Son approche, en rupture avec

la rigidité traditionnelle, confère en effet une intensité nouvelle, très

perceptible notamment dans le Crucifix de Santa Croce, où la

douleur et la gravité du Christ se traduisent par un modelé plus subtil et

une gestuelle plus expressive. Cette émouvante évocation se trouve

associée le temps de l'exposition aux deux autres panneaux de ce diptyque

provenant de la National Gallery de Londres et de la Frick Collection de

New York.

Travaillant pour les Franciscains, Cimabue a assimilé leur vision

spirituelle empreinte d’humanité qu’il a su intégrer dans ses œuvres. Ses

compositions épurées, alliées à une vibrante palette colorée, insufflent

une nouvelle vie aux sujets sacrés. Cet élan novateur culminera chez son

élève Giotto, dont le Saint François recevant les stigmates, également

présenté dans le parcours de l’exposition, témoigne de l’héritage direct

de son maître.

Soulignons, enfin, que l’influence de Cimabue s’étendit

bien au-delà de son cercle immédiat. Ainsi, Dante lui rend-il hommage dans

La Divine Comédie, tandis que Vasari souligna très tôt son rôle de

précurseur. L’œuvre de Cimabue témoigne de son génie et de sa volonté de

représenter le monde de manière plus réaliste et vivante, une rupture

préfigurant la Renaissance et en écho aux mutations philosophiques et

scientifiques de son siècle. Avec cette rétrospective d’exception, le

Louvre redonne à Cimabue la place qui lui revient, celle d’un grand

artiste, d’un artiste ayant initié l’un des plus grands tournants de

l’histoire de la peinture occidentale.

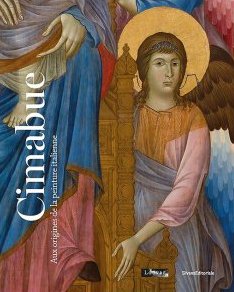

Pour prolonger l’exposition :

* Documentaire de Juliette Garcias De Cimabue à Giotto, les premiers

maîtres italiens diffusion ARTE Dimanche 16 mars 17h55

* Catalogue de l’exposition paru aux

éditions Silvana Editoriale

(lire notre

chronique)

|

|

|

|

Interview Denis

Raisin Dadre

Paris, le 30/05/19. |

|

|

|

|

Lexnews

a eu le plaisir de rencontrer Denis Raisin Dadre à l'occasion de la sortie

de son splendide livre-disque consacré à Léonard de Vinci et la musique.

Fondateur de l'ensemble Doulce Mémoire et grand spécialiste de la musique

Renaissance qu'il honore par ses concerts et enregistrements

internationalement renommés, Denis Raisin Dadre nous a livré ses